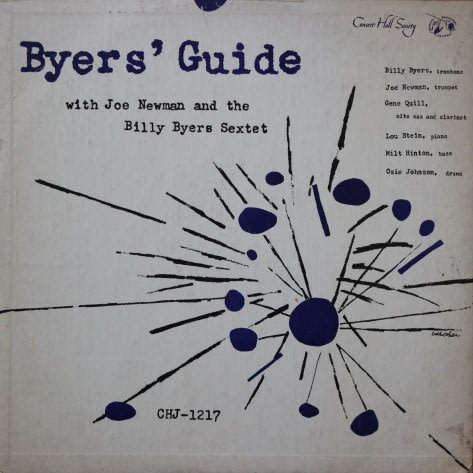

Joe Newman and the Biily Byers Sextet / Byers' Guide ( 米 Concert Hall Society CHJ-1217 )

ユニオンの凄いところは、こういう趣味の良い安レコが何気なく転がっているところなんだと思う。仕事帰りにフラッと立ち寄って、千円か二千円で

小一時間ほど心地よく遊ばせてくれる、大人のワンダーランドである。大人のためのワンダーランドは他にもいろいろあるだろうが、その場限りの

刹那的消費ではなく、手に入れたブツはしばらく繰り返し楽しめて、十分堪能して処分すれば使った金の半分は戻ってくる。こんなに割のいい快楽が

他にあるだろうか。健全だよな、と思う。

これは当たりのレコードである。ジョー・ニューマン、ビリー・バイヤーズ、ジーン・クイルの3管フロントが奏でるシルクのような柔らかい肌触りの

トップラインとルー・スタイン、ミルト・ヒントン、オジー・ジョンソンの適切なリズムセクションが絡む、極上のジャズ。これ以上、一体何を望む

のか、という感じだ。クレジットにはないけれど、おそらくビリー・バイヤーズが音楽監督をしているのだろう、非常に上質な内容である。

そして、この中でひときわ輝いているのが、ジーン・クイルのアルトサックス。フィル・ウッズとの双頭バンドでは互いの個性が共食いになっていて、

この人の真価はまったくわからない。ところがこういうセッションになると、ウッズを彷彿とさせる都会的で知的なアルトが輝かしく鳴り始める。

アドリブラインも非常になめらかで上手く、耳が釘付けになる。ワンホーンのリーダー作がないのがつくづく悔やまれる。6人の演奏は皆素晴らしい

けれど、これはジーン・クイルを聴くレコードだ。

コンサート・ホール・ソサイエティーはその名の通り、メインはクラシックの録音を通販で提供していたレーベルで、ジャズのカタログはあまり多く

なく、あってもライセンス販売がほとんどだが、これはおそらくこのレーベルのオリジナル録音だろう。いいレコードを残してくれた。