Bobby Timmons / Born To Be Blue ! ( 米 Riverside RM 468 )

音盤マニアにとって、どの版で聴くかというのは非常に重要な問題である。 その最たるものが、「オリジナル VS 2版以降」問題と「モノラル VS ステレオ」問題。

前者の結論は割と簡単で、解決すべき問題は価格だけという話だが、後者は話がもう少し複雑だろう。 優劣の格付けというよりは、どちらを好むかという

嗜好の要素がより強いからだ。 クラシックのレコードはステレオ盤とモノラル盤の音質差があまりに大きく、優劣の順位は誰が聴いても明らかなのだが、

ジャズの場合はそれほど大きく差があるわけではなく、個人の嗜好が入り込む余地が大きい。 だからと言って諦めるわけにもいかず、確認作業が始まる。

ただし、真のコレクターにはとても成り切れない半端者のレコード棚には、モノラル・ステレオの両方が揃っているタイトルは今のところ3作品しかない。

同じ音源に2倍の金を払うわけだから、簡単に揃えるなんてできない。 これは大人にだけ許された、贅沢な遊びなのだ。

3つのうちの1つがこのボビー・ティモンズ。 リヴァーサイドの「モノラル VS ステレオ」問題は過去にもいろんな所で議論になっている由々しき問題だ。

前提条件として、アンプとスピーカーは1種類、カートリッジは同一メーカーの同一価格帯のものを使う(今回はDENONの102と103)。

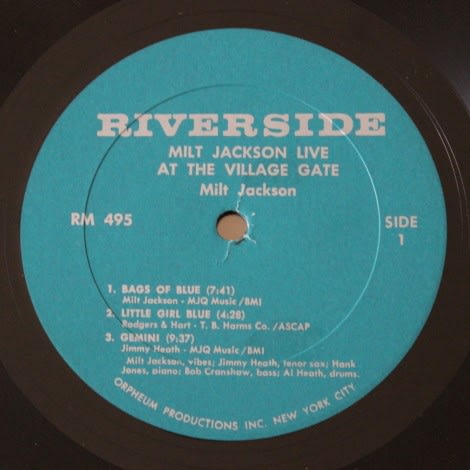

モノラル盤はリヴァーサイドのモノラルの平均的なサウンド。 ナロー・レンジ気味で、3つの楽器の音量が均等なので、ベースやドラムの音がよく聴こえる。

ピアノの音の質感は平面的で、繊細な表情の変化は感じられない。 レコードは内周に行くに従って音場感が劣化していくけれど、モノラル盤はそれが

はっきりとわかる。 音圧はステレオ盤より高いので、迫力という意味ではモノラル盤の方が上だが、これはまあ当たり前の印象だろう。

一方、ステレオ盤はベースとドラムの音を少し下げて位置を後ろに下がらせる演出をしているので、3人の位置関係が明確になり、そこに空間が表現されている。

各楽器の音、特にピアノの音に艶が出て輪郭がくっきりとしているので、演奏の繊細な表情の変化がよくわかる。 内周の音場感の劣化もあまり感じられない。

アンプのボリュームを上げても耳障りなうるささがない。 ステレオ盤の方が自然な音場感であるのは明らかだ。

ジャズの場合、音のいい/悪いの議論は音楽の元々の特性の問題や一義的には管楽器の音の評価が前提になっていることが多いので、迫力のある音が

「いい音」だとされる。 つまり音圧が高ければ、ひとまずは「合格」になる。 ただ、録音自体がステレオでモノラルにミックスダウンしたものは、

楽器の音の艶や輝きが劣化してみずみずしさが失われることが多く、それは特にピアノのような楽器の場合は致命傷になる。

リヴァーサイドのステレオ録音は同時期の他レーベルのものと比較すると技術的には未熟さが目立つけれど、それでもこのティモンズの盤に関して言えば、

モノラルで聴くよりはステレオで聴く方が音楽的な満足感はより高いと素直に感じる。 それに、ステレオ盤は材質が硬く重みがあるのに対して、モノラル盤は

少し柔らかく重量も少し軽い。 どう見てもステレオ盤のほうがコストがかかっている。 リヴァーサイドとしてはステレオ盤のほうをより丁寧に作ろうと

したんじゃないかという気がする。

こういうことをやりだしたら、もう泥沼の世界だろうなあと思う。 でも、ロックの世界はプレス工場の違いまで追求するんだから、まあ恐ろしい話だ。

年寄りにはとてもついていけないけれど、そう考えるとこの程度で済んでいるジャズの世界はまだまだ平和なのかもしれない。

Bobby Timmons / Born To Be Blue ! ( 米 Riverside RS 9468 )