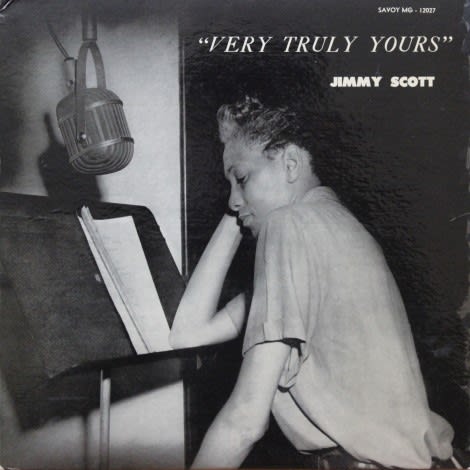

Jimmy Scott / Very Truly Yours ( 米 Savoy MG 12027 )

あと2週間ほど我慢すれば、待望の夏休みがやって来る。 この酷暑の中、会社になんてもう行きたくないから、待ち遠しくて仕方ない。

今年の夏休みの私的メインイベントは、「ツイン・ピークス」の最新シリーズを観ることである。 発売と同時に既に入手済みだが、私は連続ドラマを

ちまちまとこま切れで観るのが嫌いなので、まとめてノンストップで観られるよう夏休みのお愉しみに観ずにとってあるのだ。

「ツイン・ピークス」はリアルタイムでドハマりした。 以来、一端のデヴィッド・リンチ狂として観れる映像はすべて観てきたし、個展が開かれれば必ず

足を運んだ。 まさかここに来て続編が観れるとは思ってもみなかったので、静かに狂喜している。 生きていればいいことがあるなあ。

TVシリーズの最終話でジミー・スコットが出てきた時には驚いた。 その少し前に彼のレコードを買って聴いていたところだったのだ。 デヴィッド・リンチの

音楽センスは元々人並み外れていたけど、この異色のジャズシンガーを持ってくるなんて普通の人にできることではない。 あの "シカモア・ツリー" は

一度聴くともう永遠に忘れることはできない。 狂気の映像と共に、その音楽も人間の記憶の奥深くにしっかりと刻まれてしまう。

カールマン・シンドロームという先天性のホルモン欠乏症で声変わりせず、身長も150cm程度で虚弱だった彼の歌がたっぷりと聴けるのがこのアルバム。

SP期から吹き込みはあるが、アルバムとしてはこれが第1作目となる。 デリケートでナイーブな歌声を邪魔しない簡素な伴奏をバックに、とても男性の

歌声とは思えない声でノン・ビブラートで歌われる曲たちを聴いていると、どこか知らない所へ連れて行かれるような錯覚を覚える。 それはまるでそのまま

ツイン・ピークスの世界観と重なる。 ただのジャズのレコードでは済まない何かがここにはあるのだ。