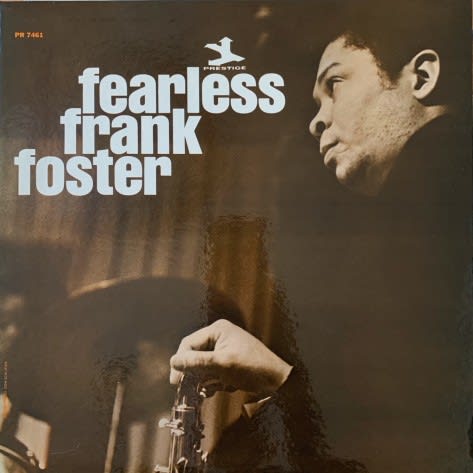

Frank Foster / Fearless (米 Prestige PR7461)

以前、こんなカッコいいジャズはない、ということでエルヴィン・ジョーンズの " Heavy Sounds " のことを書いたが、同じ系統のカッコよさを

誇るのが、このフランク・フォスターのリーダー作。何と言っても、どちらも冒頭が彼の自作である " Raunchy Rita " で幕を開ける時点で

既にもう十分カッコいいのである。この名曲は聴くたびにシビれるわけだが、もちろんカッコよさはこれだけでは終わらない。

収録された曲のほとんどがフォスターの自作だが、どれもイカした楽曲ばかりで、その作曲能力の高さに驚いてしまう。時代の空気を反映して

ファンクの要素をセンスよく取り込んでおり、これが非常にいい塩梅なのである。B面冒頭の " Baby Ann " を聴いていると、リー・モーガンの

" Sidewinder " なんかが如何にダサいかがよくわかる。音楽センスと言う意味ではフォスターの方が何枚も上手である。

64年にカウント・ベイシー楽団を退団して本格的にリーダー作を作るようになったが、それまではベイシー一派という括りでのソロ活動で、

この人本来の持ち味はまったく生かされていなかった。フランク・ウェスとセットで括られることが多く、どちらがどちらなのかがなんだか

よくわからない印象が強い。でもこうやって聴くとフォスターは本質的にはモダン・テナーで、ジミー・ヒースなんかと近い感覚だ。

よく長年ベイシー楽団にいたなあと逆に感心するくらいだ。アドリブラインも流麗で、抜群に上手いテナーだ。

ヴァージル・ジョーンズ、アルバート・デイリー、アラン・ドーソンら一流のメンバーの演奏力もおそろしく高くて、びっくりするような完成度の

演奏に圧倒される。バリバリのハード・バップで、ブルーノートなんて目じゃない、と言わんばかりの凄い演奏である。ちょうどピーク期を

迎えていたヴァン・ゲルダーのサウンドが演奏の凄みを実に生々しく再現していて、音楽が怖さを感じるくらいの迫力で迫ってくる。

ファンクの要素を隠し味にしながらも非常に洗練されていて音楽的なスジの良さを感じる、これは真っ当な名盤。殿堂入り確定である。