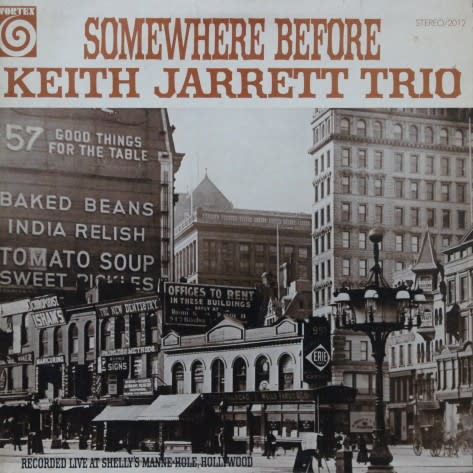

Keith Jarrett / Somewhere Before ( 米 Vortex SD 2012 )

「いまさら盤」である。いまさら、このアルバムについて何を語るというのか。

よくある言い回しだが、この自問自答は間違っている。それがどれほど手垢が付いたものであっても、怯むことなく語るべきである。既に語り

尽くされたと思えるものこそ、新たに語り始めるべきなのだ。それまで誰も知らなかったものを語るのはある意味簡単なことで、それは

何をどう語っても構わない、平易な道のりである。それに比べて、語り尽くされたものを新たに語り始めるのは困難を極める苦渋の道であり、

だからこそ取り組む価値がある。特に、ここで取り扱っているのはジャズという音楽である。この音楽は100年に亘り、無数の人々がスタンダード

と呼ばれる同じ曲をそれぞれの言葉で語ってきた歴史そのもの。既に語り尽くされたから、といって放棄していてはこの音楽は成立しないのである。

語り尽くされたものについて新たに語り始めることがジャズという音楽の正体なのだから、我々もそれに倣って新たに語り始めよう。

これを聴いて私が最初に思ったのが、"My Back Pages" とケルン・コンサートのパート1のどちらが美しいか、ということだった。シェリーズ・マン・

ホールで弾かれたこのピアノの音は、まるで場末の安いアップライト・ピアノのような音だ。でも、この演奏のなんと可憐で美しいことか。

物理特性としての音の良し悪しではECM盤の足元にも及ばないこの古びたサウンドで聴かせる5分17秒は、12インチLP2枚組の全量にも匹敵する。

あれだけの熱量で饒舌過ぎるほど饒舌に語ったドイツの深夜の1時間あまりの抒情も、この5分という一雫の涙には敵わない、と思った。

このアルバムは根本的に意外なほどそれまでのピアノ・トリオの常道を踏襲している。キースは新しい才能の登場として歓迎・期待された訳だが、

その線から見るとこの演奏には失望する声が出てくるのは仕方がない。ここでは新しい何かが何も提示されておらず、そういう意味では手ブラで

帰らされることになるからだ。当然、恨み節も聴こえてくる。

でも、私はこのアルバムが結構好きで、何十年も投げ出すことなく愛聴してきた。ケルンに比べれば、遥かにこちらのほうをたくさん聴いている。

評判の悪い "Moving Soon" についても、片方に大きく振れた振り子がもう片方へ大きく振れるのは自然なことだと思うから、3曲目にこれが出て

くることには何も違和感を覚えない。聴き手の立場から見て、アルバムに収録する必要があったのかという不満があるのはわかるけれど。

23歳という年齢を考えれば、もっとラディカルに暴れてもよかっただろうに、生真面目にピアノ・トリオの王道を踏んでいる。この人は根っこは

真面目な性格なのだろう。でなければ、スタンダードの解釈を20年以上も続けるなんてことはできない。彼はスタンダーズ・トリオを自身の

ライフ・ワークとして取り組んだが、これは常人には真似のできない行為である。この絶え間ない継続の力は、まるで大会に備えて毎日地道に

調整を続けるアスリートのようだ。色々議論されて評価が分かれる人だけど、そういう地力の強さのようなものは、まずは認めるべきだと思う。