我々音盤マニアにとって、中古CD・レコード店はブツを入手するための云わば聖域である。 だから日々足繁く通ったり閲覧しているわけで、そこには一言では

言えないくらいの様々な想いが詰まっている。 このブログではディスク・ユニオンの話は毎回のように出てくるけれど、それ以外のショップの名前は出てこない。

その理由は簡単で、それ以外のお店はどれも個人経営の小さなショップであり、悪い話を書いてしまうとそれはそのまま営業妨害になってしまうからだ。

私が贔屓にしているお店はDU以外にも当然あるけれど、いつも必ず100%の満足感を覚えているというわけではない。 時にはがっかりしたりカチンとくることは

あるのであって、そういう話を書いてしまうと、いくら閲覧数の少ない弱小ブログとは言え、まわりまわって何らかの形でそのお店に迷惑がかかるかもしれない。

読んで頂いた方に悪い印象が残るような話を感情に任せて書くようなことはしたくない。 それはマニアとしての最低限の礼節だと思うからだ。

だから、現存するショップの実名やそこであった話はできるだけ出さないようにしている。 じゃあ、なぜDUの話は書くかというと、ここは巨大ショップで、

私なんぞが何か言ったところでビクともしないであろうから。 それに、もう何年も不愉快な想いはしたことがないから、まあ大丈夫だろうと思っている。

でも、レコード屋は我々のミュージック・ライフには切っても切れない存在なので、時にはそういう話もしてみたいと思うのが人情であろう。 ならば、今はもう

存在しない昔話であればあまり差し支えないのではないか、とあるレコードを聴きながら、ふと思った。 1枚のレコードとそれを買ったお店のことは

意外とよく憶えているものだ。

-------------------------------------------------

昔々、高田馬場に「レコード・ギャラリー」という廃盤専門店があった。 当時早稲田の学生だった私は、講義を受けた帰り道にたまにここに立ち寄っていた。

小田急線の経堂に住んでいた私にとって、早稲田大学に通うルートは4種類あった。 新宿駅西口からバスに乗って教育学部校舎の裏手にある小さな門の

傍にあるバス停で降りるルート、東西線の早稲田駅で降りて正門まで歩くルート、高田馬場駅前と大学を往復するバスに乗るルート、そして高田馬場駅から

歩くルートである。 最初のルートが一番楽だったけれど、その頃よく読んでいた五木寛之の本の中に出てくる彼の学生時代の話で、早稲田まで通う際には

歩いて行くと将来出世するという噂がかつてあった、というのを読んだのが何となく頭に残っていて、私も歩いて通うことにしていた。 でも結局のところ、

その噂話はただの噂であって、出世なんかしなかったのだけど。

「レコード・ギャラリー」は高田馬場駅-早稲田大学を結ぶ大通りから横道に入った神田川沿いにあった。 歩いて駅まで向かう終盤になって、フラフラと脇道に

それて古びたビルの階段を2Fに上がると、小さくて物凄く狭い店があった。 店主の紺野さんは客が来ると立ち上がって何やらゴソゴソと落ち着きがなくなるような

感じのシャイな人だった。 在庫の数はあまり多くなく、レコードの回転も遅くて、大体いつ行っても同じレコードが残っていたように思う。 でも、当時はどこも

大体そんな感じだったし、そのことについて誰も文句なんか言ったりはしなかった。

ここではスタン・ゲッツやズート・シムズのレコードなんかをよく買ったけど、1番よく覚えているのが初めて見た "Dexter Blows Hot And Cool" だ。

値段は18,000円で、買おうかどうかすごく迷ったのだ。 盤を見せてもらうと細かい傷が全体的にあって、聴かせてもらうとノイズもそれなりにあったので

結局は買わなかったけど、分厚いレッドワックスの本当の初版だった。

金のない貧しい学生だった私に、紺野さんはやさしく接してくれたと思う。 安いレコードしか買わないのにイヤな顔一つせず、気さくに接してくれた。

そんな中で買った1枚がこれだった。

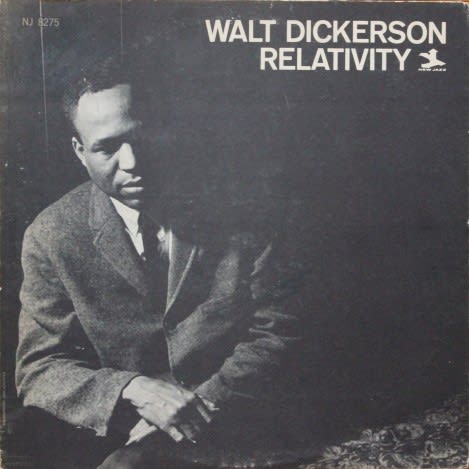

Sarah Vaughan / At Mister Kelly's ( 米 Mercury MG 20326 )

夜の暗闇の中に光る粋な電飾の看板、雨に濡れたアスファルトの歩道、そういう風景が素敵なジャケットだと思った。 当時からサラ・ヴォーンが好きで

よく聴いていた。 ジミー・ジョーンズ、リチャード・デイヴィス、ロイ・ヘインズという一流のメンバーを常設バンドに従えて行ったリラックスしたライヴで、

"Willow Weep For Me" でのアドリブを入れた観客とのやり取りが楽しい。 ディーヴァとしてのサラ・ヴォーンではなく、彼女の素の部分が見られる

貴重な記録だと思う。

大学を卒業してしまうと自然と高田馬場からは足が遠のいてしまい、気が付くとお店は閉店してしまっていた。 値付けはリーズナブルで高いなあと思ったことは

なかったけれど、少なくとも私が店にいた時にお客が頻繁に出入りしていたという記憶はないし、開店時間になっても店が閉まったままの時も多かったし、

と経営はさほど順調ではなかったのだろう。 当時は他にも廃盤専門の実店舗は多くて買う側の選択肢も広かった中で、立地の悪いあの場所で上手くやっていくのは

元々難しかったんだろうなあと思う。

今でもこのレコードを聴くと、あの頃の高田馬場駅周辺の風景がこんな感じで蘇ってくる。