【大山勝男著、アテネ出版社発行】

表紙の人物に見覚えがある人は多いに違いない、教科書にも載っていたから。そう、16世紀半ばにキリスト教を日本に初めて伝えたスペイン出身の宣教師フランシスコ・ザビエル。この肖像画が発見されたのは今から約100年前の1920年。かつて隠れキリシタンだった大阪府茨木市の旧家に伝わる〝開けずの櫃(ひつ)〟の中から見つかった。見つけたのが神戸の資産家で美術品収集家だった本書の主人公、池長孟(はじめ、1891~1955)だ。

ノンフィクションライターの大山氏がその池長の存在を知ったのは、高知で牧野富太郎の植物記念館を訪ねたのがきっかけという。牧野の年譜で池長の経済支援を受けていたことや、池長が大山氏の母校である神戸の育英商業学校(現育英高校)の校長を長く務めていたことなどを知る。そして有名なザビエルの肖像が「池長の存在がなかったら陽の目をみることがなかった」(「あとがき」から)ことが分かり、以来、文献を渉猟し取材を重ねた。

池長が幼少時に養子になった叔父の池長通は莫大な不動産を持つ資産家で、池長は養父の没後、受け継いだ資産の多くを社会に還元した。植物学者牧野への支援は膨大な植物標本が経済的な困窮のため散逸の危機に瀕していたことを新聞で知ったのがきっかけ。池長は標本を買い取って収蔵・公開する目的で神戸に「池長植物研究所」を開設した。

だが牧野の標本整理は遅々として進まず、その中で京都大学への標本の寄贈案も浮上した。「学者ほど融通のきかぬものはなし」。池長は日記の中でこう本音を吐露したこともある。研究所は結局公開されることなく、標本類は牧野に返却することで決着した。この間、約25年の歳月を要した。牧野に関しては東京帝国大学時代の恩師松村任三との確執が有名だが、恩人池長との間でも深く長い溝が生まれていたわけだ。ただ池長が手を差し伸べていなかったら、貴重な牧野の標本類も散逸していたかもしれない。

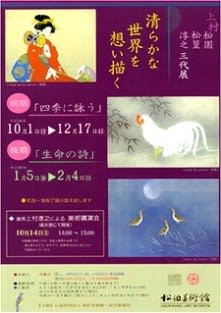

池長は安土桃山~江戸時代に約300年にわたり生まれた南蛮美術・工芸品を集中的に収集した。その中には「聖フランシスコ・ザビエル像」をはじめ「泰西王侯騎馬図屏風」「織田信長像」(いずれも重要文化財)など傑作も多い。ザビエル像の作者は不明だが、狩野派の絵師ともいわれる。池長は収集した5000点を超える作品群を系統的に分類・解説した労作『邦彩蛮華大宝鑑』を出版し、作品を展示する「池長美術館」も設けた。

ところが終戦後、美術館はGHQ(連合国軍総司令部)に接収され、新設された財産税などで池長は一転経済破綻状態に。そのため池長は作品群の散逸を防ごうと収蔵品を美術館ごと神戸市に寄贈することを決断した。これに伴って池長美術館は1951年、市立神戸美術館となり、さらに没後の82年には〝池長コレクション〟を母体に神戸市立博物館が開館した。池長は晩年、東灘区の簡素な家で過ごしたという。池長自身はクリスチャンではなかったが、洗礼を受けた三男潤氏はカトリック大阪大司教区大司教を長く務め、日本カトリック司教協議会会長にもなっている。

大阪・道頓堀の名物の一つにマラソンランナーが両手を広げゴールするグリコの看板がある。戦前の1935年に設置されたのが始まりで今の看板は5代目。ただ初代の看板はグリコ自体にも白黒写真しか残っていなかった。そのため色情報の提供を広く呼び掛けたところ、池長コレクションの中にカラー映像があることが分かった。映画好きの池長が米国製の十六ミリカラー映写機で京阪神の市街地を撮影していたもので、関係者を感激させたことは言うまでもない。池長にまつわる愉快なエピソードの一つだ。

本書の副題は「身上潰して社会に還元」。池長も「身上潰して南蛮狂い」と自嘲するほど南蛮美術の収集に使命感を持ち資産をつぎ込んだ。「父は資財を投げ打って公共のために尽くした。この父の遺志が不知不識の間に私の心に乗り移っていた」「能力ある者は能力を、金ある者は金を、最大限に用いて世の中に役立ちたい」。池長は繰り返しこう述べ、こう書き残している。かつてバブル全盛期に芸術文化への支援活動を示す「メセナ」という言葉が持てはやされた。1990年には「企業メセナ協議会」も発足した(現在も活動中)。しかし巷からは「今やメセナは死語」という声も聞こえる。掛け声の「社会貢献」の裏で内部留保に血眼になっている企業の経営陣の方々にも手に取ってもらいたい一冊だ。