佐和隆光先生の『経済学のすすめ』(岩波新書)を面白く読ませていただいた。国立大の文系学部廃止論に対して、文系の学問、中でも、経済学は何の役に立つのか、考えさせられる内容だった。その役立ち方は、立場によって変わってくる。体制の擁護にも、批判にも、両方に使える一方、建設的な答えがあまりないのが経済学の特徴だろう。

………

私の持論は、「常識は高校で習い、大学では常識を超える真実を学ぶ」というものだ。経済学で第一に挙げられる「真実」は、アダム・スミスの「見えざる手」で、私利の追求が社会の豊かさを実現するというものだろう。常識では、強欲は社会の害悪とされるからだ。当然ながら、この考え方は、持てる者がますます持つことを肯定するのに役立つ。問題は、この考え方が現実的かどうかである。

徹底的に私利が追及されているのなら、世の中には、余資も失業も存在しないはずだ。低金利と低賃金は組み合わされ、価値が産み出されなければおかしい。しかし、現実には、カネ余りと職不足は、しばしば、同時に発生する。論理としては完璧でも、現実に当てはまらなければ、それは、思想であっても、真実ではない。思想として生き残っているのは、「現実は金融と規制の緩和が足りない」という抗弁があるからだ。

経済学の第二の「真実」は、個々が正しいことをしていても、総体では不合理が発生することがあるとするケインズの言説てある。大恐慌という極端な現実が発生したとき、第一の「真実」を修正するものとして生まれた。しかし、個々と総体とをつなぐ論理にギャップを抱えている。実際、財政出動は、効果があるのだが、なぜ効くのかは、必ずしも明確ではない。ゆえに濫用も防げずにいる。

実は、個々は完全に正しいことをしているのではなく、大きな損失を受けるリスクを避けるために、わずかに利益を捨てるという誤った行動を取っている。これが自己組織化され、社会的な不合理に発展してしまう。経済学では、こうした比較的新しい理系の考え方が十分に取り入れられておらず、リスク回避の不合理を癒すのに需要の安定が必要という「真実」に至っていない。それで自由か平等かという、価値観を言い合う建設的でない論争が続くのである。

………

普通の人々が経済学に期待することは、景気を良くする処方である。しかし、金融緩和なのか、財政出動なのか、見解は分かれる。コンセンサスがあるのは、構造改革による成長力の増強というのでは、結核に対して、休養と栄養で体力をつけろとしか言えなかった頃の医学と同じだ。病原に直接に効く手法が特定されていないのである。「経済学とは何だろう」という疑問が湧くのも仕方あるまい。

もし、病原が需要リスクに対する不合理な行動と分かれば、「ひたすら金融緩和、とにかく財政出動」という、力任せの手法に走らずに済む。自由とか、平等とかの価値や権利に訴えて、政治的に押すのでなく、不合理の修正という技術的立場から、政策手段を選び、分量を調節することができるようになる。例えば、仕事と子育てを両立したい女性は、生涯賃金が多くなるのだから、老後にもらう年金の一部を乳幼児期に前倒しで受給できるようにし、保育費用を賄えるようにする。需要が不足しているのなら、こうして確保すれば良い。

育児や教育といった人的投資は、超長期のものなので、目先の雇用情勢などで、不合理に低い水準に陥りやすい。資金調達のため、人生を通じて過不足を均すよう社会保障を整えることは、ムリ・ムラをなくす合理的方策である。人口や人材の確保は、企業にとっても、長期的には不可欠なものだ。木を切るばかりで、木を植えない行為を、利益最大化とは呼ばないだろう。

………

書店を歩くと、マイナス金利の話題性もあって、金融政策の新刊が次々に出ている。日経にも多くの記事が並ぶ。これは、今の経済学が金融政策で経済をコンロールできると考えていることの反映である。他方、需要管理の状況がどうなっているかは、ほとんど関心を持たれない。それが経済を動かす重要なファクターと思われていないからだ。

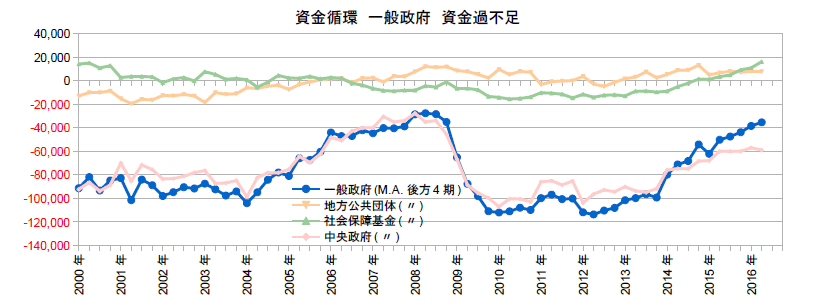

しかし、無関心をよそに、政府の資金の吸い上げは、図のとおり、2015年以降も、着々と進んでいる。特に、社会保険の収支が改善している。雇用が回復しているのだから当然だが、その分、家計に残る所得は減るわけで、消費を低迷させることにもなる。金融緩和しか見ていなければ、景気低迷は謎だが、消費増税後も緊縮財政が続いていると知れば、不思議でも何でもない。

学問は何を見るべきかの枠組みを提供する。世の中の在るべき姿について、論理で以って語るのも学問の役割ではあるが、学問としての経済学の一番の課題は、枠組みが狭いことにあるように思う。これを広げられれば、語るべき内容も豊かになり、社会的合意に貢献することを通じて、立場を超えた役割を果たせるのではないだろうか。

(図)

(今日までの日経)

福島廃炉・賠償費20兆円。配偶者控除は1120~1220万円で段階減額。雇用保険料0.6%に下げ。年金法案 衆院委で可決。来年度予算、97兆円前後。配偶者控除 上限150万円。国債発行、8年ぶり低水準。来年前半、金利目標を引き上げ、国債買い入れ減額を・白井さゆり。

※大きく円安になり、米金利も上がって、いよいよ出口に向かう時が来たか。金融も財政も極端から変わりつつあるね。

………

私の持論は、「常識は高校で習い、大学では常識を超える真実を学ぶ」というものだ。経済学で第一に挙げられる「真実」は、アダム・スミスの「見えざる手」で、私利の追求が社会の豊かさを実現するというものだろう。常識では、強欲は社会の害悪とされるからだ。当然ながら、この考え方は、持てる者がますます持つことを肯定するのに役立つ。問題は、この考え方が現実的かどうかである。

徹底的に私利が追及されているのなら、世の中には、余資も失業も存在しないはずだ。低金利と低賃金は組み合わされ、価値が産み出されなければおかしい。しかし、現実には、カネ余りと職不足は、しばしば、同時に発生する。論理としては完璧でも、現実に当てはまらなければ、それは、思想であっても、真実ではない。思想として生き残っているのは、「現実は金融と規制の緩和が足りない」という抗弁があるからだ。

経済学の第二の「真実」は、個々が正しいことをしていても、総体では不合理が発生することがあるとするケインズの言説てある。大恐慌という極端な現実が発生したとき、第一の「真実」を修正するものとして生まれた。しかし、個々と総体とをつなぐ論理にギャップを抱えている。実際、財政出動は、効果があるのだが、なぜ効くのかは、必ずしも明確ではない。ゆえに濫用も防げずにいる。

実は、個々は完全に正しいことをしているのではなく、大きな損失を受けるリスクを避けるために、わずかに利益を捨てるという誤った行動を取っている。これが自己組織化され、社会的な不合理に発展してしまう。経済学では、こうした比較的新しい理系の考え方が十分に取り入れられておらず、リスク回避の不合理を癒すのに需要の安定が必要という「真実」に至っていない。それで自由か平等かという、価値観を言い合う建設的でない論争が続くのである。

………

普通の人々が経済学に期待することは、景気を良くする処方である。しかし、金融緩和なのか、財政出動なのか、見解は分かれる。コンセンサスがあるのは、構造改革による成長力の増強というのでは、結核に対して、休養と栄養で体力をつけろとしか言えなかった頃の医学と同じだ。病原に直接に効く手法が特定されていないのである。「経済学とは何だろう」という疑問が湧くのも仕方あるまい。

もし、病原が需要リスクに対する不合理な行動と分かれば、「ひたすら金融緩和、とにかく財政出動」という、力任せの手法に走らずに済む。自由とか、平等とかの価値や権利に訴えて、政治的に押すのでなく、不合理の修正という技術的立場から、政策手段を選び、分量を調節することができるようになる。例えば、仕事と子育てを両立したい女性は、生涯賃金が多くなるのだから、老後にもらう年金の一部を乳幼児期に前倒しで受給できるようにし、保育費用を賄えるようにする。需要が不足しているのなら、こうして確保すれば良い。

育児や教育といった人的投資は、超長期のものなので、目先の雇用情勢などで、不合理に低い水準に陥りやすい。資金調達のため、人生を通じて過不足を均すよう社会保障を整えることは、ムリ・ムラをなくす合理的方策である。人口や人材の確保は、企業にとっても、長期的には不可欠なものだ。木を切るばかりで、木を植えない行為を、利益最大化とは呼ばないだろう。

………

書店を歩くと、マイナス金利の話題性もあって、金融政策の新刊が次々に出ている。日経にも多くの記事が並ぶ。これは、今の経済学が金融政策で経済をコンロールできると考えていることの反映である。他方、需要管理の状況がどうなっているかは、ほとんど関心を持たれない。それが経済を動かす重要なファクターと思われていないからだ。

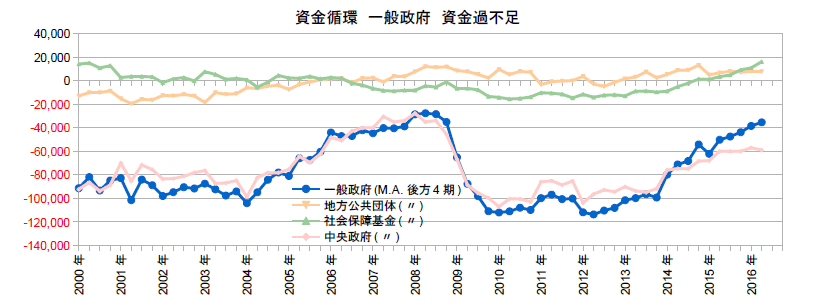

しかし、無関心をよそに、政府の資金の吸い上げは、図のとおり、2015年以降も、着々と進んでいる。特に、社会保険の収支が改善している。雇用が回復しているのだから当然だが、その分、家計に残る所得は減るわけで、消費を低迷させることにもなる。金融緩和しか見ていなければ、景気低迷は謎だが、消費増税後も緊縮財政が続いていると知れば、不思議でも何でもない。

学問は何を見るべきかの枠組みを提供する。世の中の在るべき姿について、論理で以って語るのも学問の役割ではあるが、学問としての経済学の一番の課題は、枠組みが狭いことにあるように思う。これを広げられれば、語るべき内容も豊かになり、社会的合意に貢献することを通じて、立場を超えた役割を果たせるのではないだろうか。

(図)

(今日までの日経)

福島廃炉・賠償費20兆円。配偶者控除は1120~1220万円で段階減額。雇用保険料0.6%に下げ。年金法案 衆院委で可決。来年度予算、97兆円前後。配偶者控除 上限150万円。国債発行、8年ぶり低水準。来年前半、金利目標を引き上げ、国債買い入れ減額を・白井さゆり。

※大きく円安になり、米金利も上がって、いよいよ出口に向かう時が来たか。金融も財政も極端から変わりつつあるね。