「域内海洋技術研修所」に視察に出かけたら、意外な施設があった。プラネタリウムである。本館の横に、半球状のドームが設えてあって、その中で星空を映し出す実演をしてみせてくれた。船員たちは、外洋を航海しながら、星空を使って自分の位置を正確に把握しなければならない。宇宙全体が描き出す大きな天空の地図から、六分儀などを使って、地球上の自分の位置を測定するというのは、船員として学ぶべき基本的な技能である。だから、プラネタリウムは、船員養成には重要な訓練施設なのである。

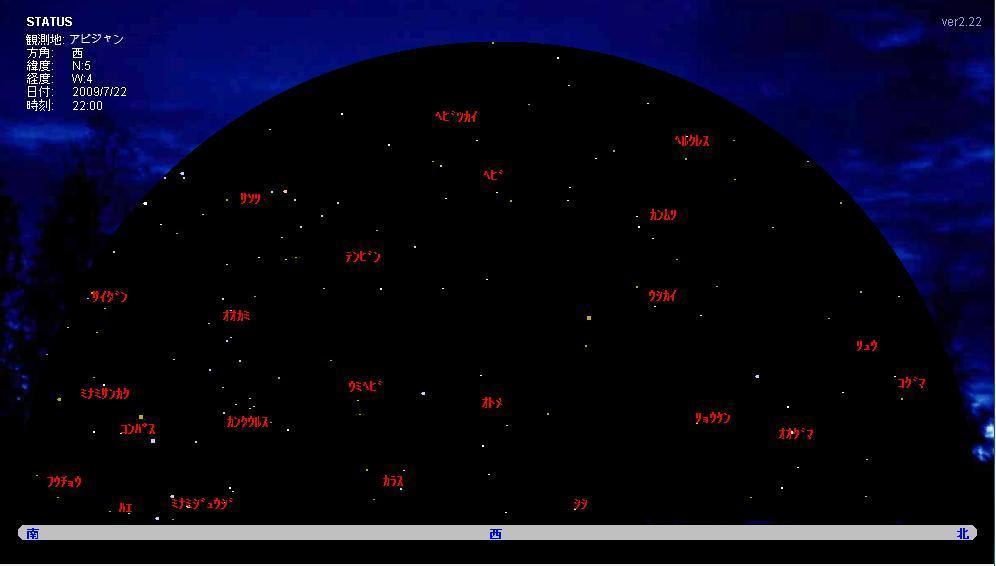

ここはコートジボワール。北緯5度というから、ほぼ赤道直下である。だから、見える天空も、日本で見慣れたそれとは大きく異なる。北極星はほぼ地平線にある。日本だと、北極星は常に北の空、地上角35度(東京)に、動かない星として輝いている。日本ではいつも見える北斗七星やカシオペア座も、ここでは季節により見えたり見えなかったりする。その代り南を見ると、南十字星がある。星空は、日本のそれとはずいぶん違うのだ。

プラネタリウムで、夏の星座が描きだされる。なんと「さそり座」が、頭の真上にある。頭に3つの星を並べ、S字型の長い尻尾を携えた、一度見たら忘れない印象的な星座である。子供のころ、夏の夜に地平線すれすれに横たわる、その威厳ある姿を見つけて、感動したものであった。ここでは、その「さそり座」が天頂にくる、というのだ。

さて、天空の話になったので、ここで質問をしてみたい。赤道直下というと、太陽が頭の真上を通る、というふうに理解されている。頭の真上に太陽が来ると、直立した自分の影がなくなる。日本ではありえない興味深い現象である。さて、赤道直下に住む人にとって、自分の頭上真上に太陽があるという瞬間が、年にどのくらい、つまり何回くらいあるだろうか。赤道直下だから、毎日正午には、太陽が天頂にくるのだろうか。違う。

答えは、一年にたった2回である。春分と秋分の日の、正午だけである。つまり、確かに日の出から日の入りまで、太陽が天空を動く軌跡は、赤道直下だと傾きを持たず、垂直に上がって垂直に沈む(北緯35度の東京だと、地平から55度の傾きを持つ)。しかし、それがちょうど天頂を含む東西の線を通過する、つまり太陽が真東から出て、真西に入る日は、春分と週分の2回だけなのである。それ以外の日には、決して太陽が天頂に来ることはない。

赤道直下の一日の特徴は、昼と夜の時間の差が、まったく無いことである。毎日、ほとんど同じ時刻に日が昇り、同じ時刻に日が沈む。ただし、日の出と日の入りの位置は、夏(6月)には北に寄り、冬(12月)には南に寄る。そのように、どちらかに寄った時期には、太陽の高度が比較的低い。したがって、赤道直下では常夏とはいえ、月によって太陽の光線の強さも若干変化があるので、それに応じた気候の変化がある。

かれこれ1年近く生活してみて分かったことは、このコートジボワールでは、必ずしも、うんざりするほどむし暑い日々が一年中続く、というわけではないことだ。私が着任した9月には、さすがに日中の日差しは焼きつくようで、気温も夜になっても30度くらいあるものだから、いやここに住むとは体力の要ることだ、と思ったものだった。しかし、今から考えると、9月半ばはちょうど秋分で、一番太陽が高く昇っている時期だったのだ。だから、とても暑かった。

年が明けて、5月ころからは、雨季に入ったこともあり、ずいぶん涼しくなっている。7月のここのところ、朝夕などすこぶる快適である。夏至(6月)というと日本では最も太陽が高く上がる時期なのであるが、赤道直下ではむしろ最も太陽の位置が(相対的に)低くなる時期なのだ、ということはとても面白い。

このように、天空を分析することによって、私たちの自然環境について、いろいろなことが理解できる。プラネタリウムの実演を見てからしばらくしてから、ようやく雨と曇りの天気が回復して、アビジャンに夜空が広がった。私はさっそく、芝生の庭に出た。頭上を見上げると、教わった通りあの「さそり座」が、大きく美しい弧を描いていた。ルビー色の赤色巨星「アンタレス」が、さそりの首に燦然と輝いていた。 船員養成学校のプラネタリウム

船員養成学校のプラネタリウム

アビジャンの南の夜空(7月22日夜10時)

アビジャンの南の夜空(7月22日夜10時)

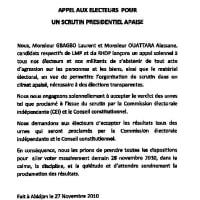

アビジャンの西の夜空(7月22日夜10時)

アビジャンの西の夜空(7月22日夜10時)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます