木洩れ日抄 95 郷愁の鳥 【課題エッセイ 2 鳥】

2022.12.9

73年もの長きにわたって生きてくると、「世の中変わったなあ」という感慨を持たないものとてない。今ぼくが装着している腕時計も、「アップル・ウオッチ」というシロモノで、これでなんと電話ができる。腕時計で、もしもし、なんてやってると、子どもの頃に見たSFっぽいテレビドラマの世界のなかに紛れ込んだような気がするし、事実そのとおりの世界にぼくらは生きているのだ。

そういう何をとっても、「世の中変わったなあ」と思わざるをえない中でも、今回のお題の「鳥」は、地味だけど、つくづく変わったと思えることのひとつだ。

ぼくの生まれ育った町は、南吉田町といって商店街(「お三の宮商店街」と言った。)だったのだが、そこを含む通称「八ヶ町(はちかまち)」は、いくつもの細長い町が並行していた。東にむかって、いちばん北側から、日枝町、南吉田町、山王町、吉野町、新川町、二葉町、高砂町、そして川を挟んで、睦町という八つの町が整然と並んでいた。

この中で、いまでも、ぼくには不思議な印象を残しているのが、新川町と二葉町だ。どこがどう不思議だったのか、子どもにははっきりとは分からなかったのだが、ぼくの印象に残っているのは、その町では、鳥を飼っている家が特に多かったということだ。

なかでも、大きな間口の家の「店先」のような感じのところで、ヒバリを飼っている家があった。そのヒバリを入れる籠が独特で、1メートルぐらいあるような円筒形をしていた。ヒバリは高い空に昇りながらさえずるので、そんな特別な籠にいれるのだということを、誰からともなく聞いたような気もするのだが、その程度の「高さ」で、ヒバリは満足して、美しくさえずったのだろうか、といまでも不思議だ。

新川町、二葉町のあたりは、小学校の同級生の家に遊びにいった折りだったのだろうか、通りかかると、商店街とはまったく様子の異なる家が並んでいた。黒い板塀とか、かすかに聞こえる三味線の音が記憶の中に残っているような気がする。

こうしたこの町並みの不思議さがずっと忘れられず、あそこはどういう町だったんだろうとずっと思ってきたのだったが、最近になって、そのあたりは、戦前は遊郭のあった町で、「日本橋花街」と呼ばれていたということを知った。戦後は、焼け野原になったけれど、進駐軍相手の遊郭が栄えたともいう。(こちらのブログをご覧ください。)

横浜の花街は数多く、歌丸さんの生まれた真金町あたりの一帯の花街が有名だが、この「日本橋花街」は、今では知る人もあまりいない。けれども、ぼくの町のほとんど目の鼻の先にあったこの花街は、物心つく前のぼくにも、なにか別の世界があるという感覚を植え付けたようで、その接点ともいうべきものが「籠の中のヒバリ」だったというわけだ。

店先にヒバリの籠をずらりと並べたその家は、芸者置屋だったのか、それとも、ぜんぜん別の職業の家だったのか、今となっては分からない。しかし、少なくとも、商店がたちならび、職人が住む、南吉田町には、そんな「粋」な家は一軒もなかった。「粋」かどうかは怪しいもので、実際にはそこは苦界だったのだろうけど、一種の非日常が漂っていたことは確かだ。

非日常といえば、毎月、1と6のつく日には、伊勢佐木町の6〜7丁目あたりでの縁日があった。ぼくらの商店街のすぐ先だから、ぼくは、いつも楽しみに、この縁日に行ったものだが、その縁日にも「鳥」がいた。ヤマガラである。

この鳥は、人懐こいところがあって、飼育も簡単だったのだろうか、芸を仕込むことができたらしいのだ。芸というほどのものではないが、「ヤマガラのお神籤」である。

直方体を横にしたような鳥かごの一方に、小さな社が作って入れてある。その社の前にはヒモのついた鈴がある。もう一方の端から、ヤマガラにエサを与えると、ヤマガラはちょんちょんと社の前に行って、鈴のヒモをひっぱる。すると、中から丸まったお神籤が出てくる。そのお神籤を口にくわえて、エサを与えたお客に渡してくれるといった寸法だった。

エサを与えるのが先か後か、どうも記憶が曖昧だが、とにかくそのヤマガラの動作が愛らしく、見ていて飽きなかった。お神籤が嫌いなぼくは、一度も引いたことはなかったけれど。

後年、鳥の写真撮影に夢中になって、初めてこのヤマガラの写真を撮ったときも、久しぶりの旧友に会ったような気がして嬉しかったものだ。

戦後生まれの町の子にとっての「鳥」は、こうした郷愁を伴って、まず思い出されるのである。

(注)野鳥を飼育することは、2012年に最後に許可されていたメジロが禁止対象となったことで、以後一切できないことになった。

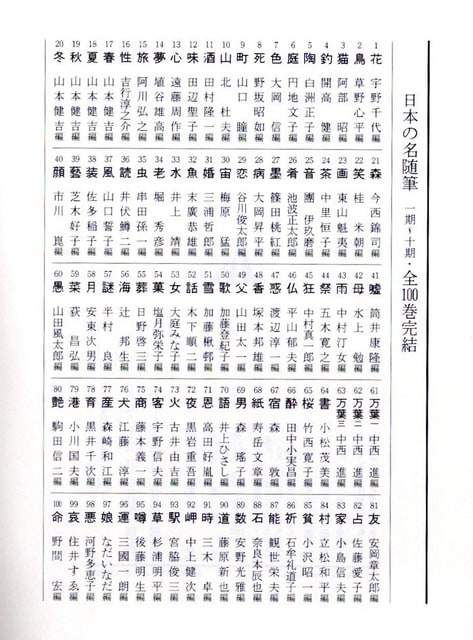

こちらをご覧ください。

また、こちらもどうぞ。