父・康熙帝や祖父・順治帝の眠る東陵一帯の候補地を

「不適切」と言い出した大臣らの異議を雍正帝は、どのように受け止めたのだろうか。。。。

結果的に祖父と父の眠る場所から紫禁城を挟んで、

真反対の数百里も離れた場所に自分の陵墓を作ることになったのは、

どういう事情なのか。

雍正帝といえば、思い浮かべずにおられないのは、

「簒奪だったのではないか」と言われるその即位の正当性の怪しさと、

即位後の凄惨な「兄弟争い」である。

子だくさんな康熙帝は、実に記録に残っているだけでも35男20女、合計55人の子供を残している。

皇子だけを見ると、

まず長皇子、次皇子、三皇子、四皇子、六皇子、八皇子、九王子、十二皇子、

十九皇子、二十四皇子、三十三皇子は乳飲み子で夭折。

それ以外は、「序歯」(順番打ち)をされ、24番目まで「序歯」がつけられた。

しかしその中でも十四皇子(5歳)、二十皇子(11歳)、二十八皇子(七歳)、二十九皇子(二歳)は

成人前にやはり夭折。

35人中20人が成人している。

十五皇子以降は、若かったので、後継者争いには参加しておらず、

九人の皇子のガチンコの争いになった、

いわゆる「九子奪嫡」に発展するわけである。

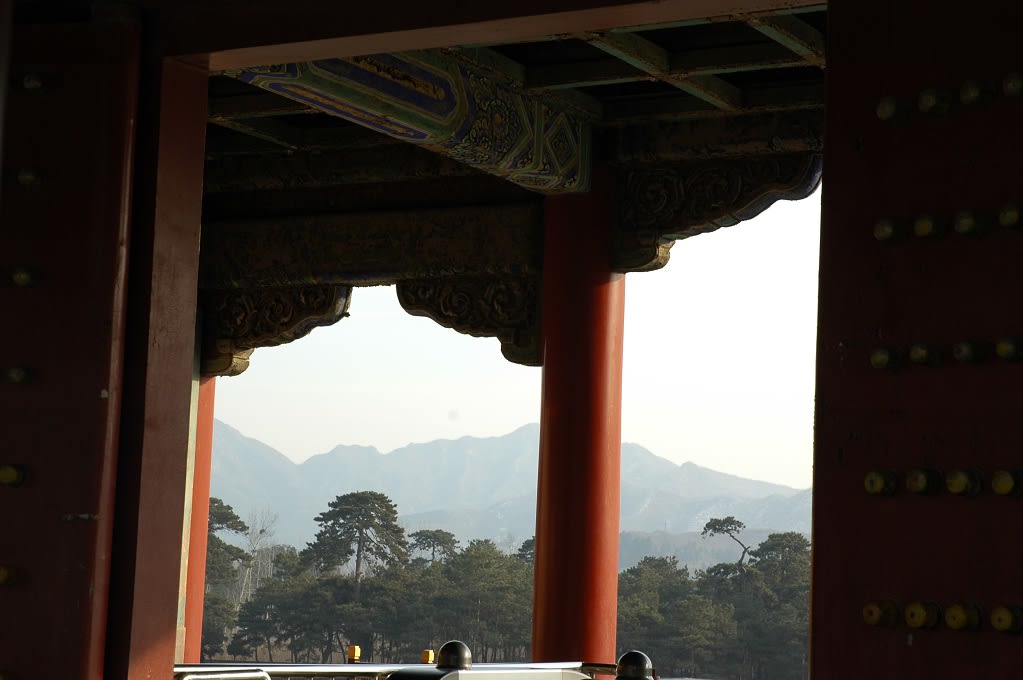

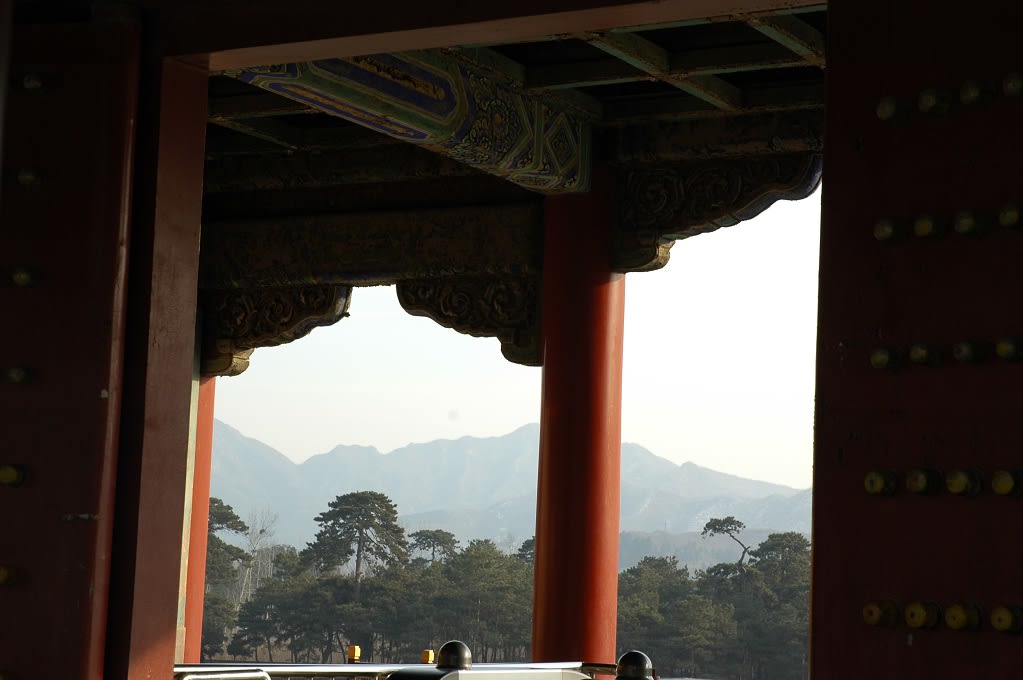

泰陵。雍正帝の気持ちは今、如何に。。。。

雍正帝の兄弟たちが、雍正帝の即位にからみ、どのような人生をたどって行ったのか、

一人一人、見て行きたいと思う。

それによって、雍正帝がわざわざまったく新しいところ、

しかも100里以上も離れたところに陵墓を作り直した、背景を納得できるのではないかと思うからである。

康熙帝の成人した皇子の中、雍正帝が即位した後の末路(?)と雍正帝との関係は、次のとおり。

五皇子(序歯・長子)胤[ネ是]。

皇子らの中で最も年上ながら、母親の地位が低かったために、皇太子に選ばれない。

康熙帝が崩御した時点では、太子に対する呪詛をラマ僧に依頼した咎で自宅軟禁されたまま。

雍正帝は、自分が即位してからもその軟禁を解くことなく、雍正12(1734)年没。

---軟禁を解いてあげなかったとはいえ、雍正帝が敢えて手を下したわけではないので、

間接的な被害に留まる、ってとこでしょうか?

六皇子(序歯:次子、皇太子)胤[ネ乃]。

孝誠仁皇后が生母。生母が康熙帝の寵愛を受けていたため、2歳で皇太子に立てられる。

康熙帝が崩御した時点では、廃されて幽閉されていた。

雍正帝は、自分が即位してからも同じくその軟禁を解くことなく雍正2(1724)年没。

しかしその死後、雍正帝は理親王に追封し、爵位はその第二子・弘に継承させた。

---子孫が爵位を継ぐことができただけでもましだった、ともいえるのかしら??

泰陵。

十皇子(序歯:三子)胤[ネ止]、。

母は栄妃・マギャ(馬佳)氏。生母の地位はあまり高くない。

学問に優れていたほか、皇太子と仲が良かったために、雍正帝の即位後は疎んじられる。

雍正帝に父・康熙帝の墓守りに陵墓での駐屯を命じられ、北京から都落ち。

雍正帝はその後もあまり安心はできなかったようで、

雍正6(1728)年、収賄容疑で自宅に拘禁され、郡王に降格。

二年後には親王位に復位するが、しばらくするとまた軟禁。

雍正10(1732)年に病没。

七子の弘暻が位を継承するが、貝子(ベイセ)爵位に降格。

---結局、雍正帝が即位してからは、都落ちさせられているか、軟禁されているか、

ロクでもなかったことがわかりますな。

それでも子孫に爵位が継承され、お家が残っただけでもマシですか。。。。

四男が雍正帝になります。

十三皇子(序歯:五子)胤[ネ其]

生母は宜妃・ゴロロ(郭絡羅)氏。同じく生母の地位は高くないが、

幼少から祖母・孝惠章皇后に養育された。

温厚な人柄で皇位継承争いに参加せず、超然としている。

康煕48(1709)年に和碩恒親王、鑲白旗の旗王に封じられ、

雍正年間になっても、失脚することなく、そのままお勤めをこなす。

雍正10(1732)年に病没。

第二子・弘晊が王位を継承。

---この人は、最初から後継争いに参加しなかったことで、

淡々と寿命を全うできたようですな。

子孫も爵位を継がせてもらっています。

泰陵

十五皇子(序歯:七子)胤祐

母は成妃・ダイギャ(戴佳)氏

体に障害があったと伝わる。

雍正元(1723)年、和碩淳親王に封じられる。

雍正8(1730)年没。

王位は六子・弘暻が継ぐ。

---この人も無事に生涯を終えることができたよう。

体に障害があったと伝わるが、具体的にどれくらいの程度だったのかは不明。

しかし清朝初期の満州族は尚武の気風が盛んだったと思われることから、

肉体的な優位性も含めたカリスマ性で惹きつけないと、

部下を取りまとめることができないだろう、と周囲からも見なされていただろう。

本人も周囲も皇位継承争いのレースに入れるとは思っていなかったのかもしれない。

十六皇子(序歯:八子)胤[ネ異]

母は良妃・衞氏。

生母は身分が低く、長子の生母・恵妃・ナラ氏に養育された。

優れた資質で幼い時より父・康熙帝にかわいがられ、

後継者争いレースにガチンコで参戦。

しかし簒奪を恐れた康熙帝のために、

父親の晩年には、完全に候補者からははずされてしまう。

雍正帝が即位すると、和碩廉親王、正藍旗の旗王、総理事務王大臣に任命され、

要職につくが、次第に雍正帝と対立するようになる。

雍正4(1726)年、王位を剥奪されて、宗人府に拘禁。

雍正帝はその名をアキナ(犬)と改名し、皇籍を剥奪。

その年のうちに獄中死。

---後世に雍正帝の評判をひときわ悪くしている「改名事件」の一つ。

獄中死したというのは、もうほとんど殺されたも同然でしょうから、

ろくな死に方をさせなかった兄弟の代表といえるだろうか。

卑しい名前に改名するという子供じみたやり方も

かなりイタイ感じだにゃあ。

泰陵

十七皇子(序歯:九子)胤[ネ唐]

母は宜妃・ゴロロ(郭絡羅)氏。五子の同母弟。

母の実家は裕福だったという。

応援団として、これまたガチンコで皇位継承争いに参与。

自分が皇位につける可能性は薄いために

有望な候補者だった八子・胤[ネ異]、十四子・胤[ネ題]を全面的にバックアップする。

いわゆる「八爺党」の重鎮。

継承争いに必要な資金の調達、という孔子にとっての子貢のような役割(笑)を担っていたらしい。

具体的にどこからそんなお金が来たのかは、さらりと調べた程度では、

出て来なかったので、またいずれ機会があれば、深く掘り下げたい問題。

雍正帝が即位した時の失望は、あまりにも大きく、

納得が行っていなかったために、その後の末路が待っている。

雍正帝が即位すると、遥か西の果てである西寧に赴任するように命じられ、

大いに不満を述べ、ぐずぐずと従わない。

翌年には八子・胤[ネ異]、十子・胤[ネ我]、十四子・胤[ネ題]と三人で

クーデターの相談をしていた手紙を差し押さえられる。

雍正4(1726)年、八子とともに皇籍を剥奪され、サスヘ(豚)と改名させられる。

直隸総督・李紱の監督下で保定の牢獄にいれられる。

劣悪な環境に幽閉され、その年の内に病没。

嫡福晋(フジン)董鄂氏と長子・弘[日政]が拘禁された。

特に弘[日政]は、拘禁されること50年以上に及び、あどけない少年だったのが、

古稀の老翁になった乾隆四十三年(1778年)にようやく釈放された。

--出たああ。もう一人の改名。「サスヘ(豚)」でっせ。

しかもかなり悲惨な死に方。家族も連座。

雍正帝は李紱が故意に胤[ネ唐]を殺したのではないかと疑っていた、と伝わる。

ということは、本来は長子や元皇太子などと同じように、幽閉くらいに留めておき

殺すつもりはなかったのだろう。

八子や十四子とちがい、大本命のライバルではなく、その周りの取り巻きの、

言ってみれば雑魚というか、金魚のフン(←失礼、笑)でしかないのだから、

血を分けた兄弟を敢えて殺すほどでもない、と思っていたのではないか。

しかし結果的には、悲惨な死に方をさせてしまうのだから、

あまり寝覚めのいい結果ではなかったはず。

泰陵

十八皇子(序歯:十子)胤[ネ我]

母は清重臣・エビルンの娘、温僖貴妃・ニオフル(鈕祜禄)氏。

皇太子以外で最も母親の実家の地位が高い。

いわゆる「八爺党」の一員。

「八爺党」は当初、八子・胤[ネ異]をバックアップしていたが、

その可能性がなくなると、今度は皆で十四子・胤[ネ題]を支援するようになる集団。

そんな中で雍正帝が即位したので、大いに納得いかず、

じたばたと抵抗した兄弟の一人でもある。

雍正2(1724)年、康煕帝の崩御をハルハ・モンゴルに知らせる使者の役目を命じられるが、

モンゴルへの途上で病と称して張家口に居座り、そこから動かない。

雍正新君を呪う祈祷を密かに行ったことが発覚したので、

雍正帝の代行者である八子・胤[ネ異]に王位を剥奪され拘禁される。

乾隆2(1737)年、乾隆帝に許され、輔国公に封じられる。

乾隆6(1741)年、病没。

---つまりは雍正年間は幽閉はされつつも、なんとか殺されずに済み、

雍正帝が死んでから、釈放してもらったということですな。

九子・胤[ネ唐]の場合は、地方官僚に任せておいたら、

なぶり殺しにされてしまったわけだから、

この人の場合は、なんとか生きながらえることができて、まだましですか。。。

泰陵

二十一皇子(序歯:十二子)胤[ネ萄]

母は定妃・万琉哈氏。

幼少時は孝莊文皇后の侍女であるスマラグ(蘇麻喇姑)に養育された。

雍正帝が即位すると、郡王に封じられ、

1年後に職務怠慢や公文書の棄損を理由に「公」に降格させられるが、

6年後にまた郡王に復位。

乾隆28(1763)年、病没。

康煕帝の皇子の中では最も長命。

---なんというか、特にエピソードらしきものも出て来ない。

皇位継承争いにも参加せず、かといって「人柄がおだやか」とか

「芸術に没頭して、権力に関心を示さず」とかいう話も出てこず、

ただ「皇子らの中で最も長寿」という事実のほか、目立ったいうべきこともないらしい。。。

世の中には生まれつき、あまり野心も強くなく、

存在感も薄く、淡々と生きている人というのはいるものだが、

まあ。そういう人だったのかしらね。。。

巨大な権力への誘惑を目の前にして、それはそれであっぱれなもの。

できそうでなかなかできるものではない・・・。

二十二皇子(序歯:十三子)胤祥

母は敬敏皇貴妃・ジャンギャ(章佳)氏。

幼年期にに母を亡くし、雍正帝の生母・徳妃・ウヤ(烏雅)氏の元で養育される。

いっしょに育ったせいもあるだろうが、雍正帝が最も仲良かった皇子。

即位直後、雍正帝は反対勢力の中で四面楚歌の危ない状態にあり、

誰も信じられない疑心悪鬼の精神状態となる。

スパイを跋扈させて、あちこちの王府を探りまわったという

根暗なイメージが雍正帝にはあるが、

その中でもこの胤祥だけは、かわいがっていたよう。

康煕61(1722)年、雍正帝が即位すると親王、総理事務王大臣に任命。

雍正朝の勲功第一として、世襲親王である鉄帽子王に加えられ、

清朝九番目の鉄帽子王家となる。

雍正8(1730)年に没する。

---明代、王朝の最後には皇族が数万人の規模に膨れ上がり、

その俸給を支払うだけで、首が回らなくなったという。

このことを清朝では教訓として、

皇族は一世代ごとに格を下げ、次第に俸給を下げて、

国庫への負担があまりふくらまないようにした。

鉄帽子王の家柄だけが、世代を超えても同じ待遇をもらえる家。

乱発すると、国家の財政を逼迫させるので、めったにはなれない中、

胤祥の家系を鉄帽子王に指定したというのは、

どれだけ破格の待遇だったかということがわかる。

泰陵

雍正帝の兄弟の中でも最大のライバル、十四子の登場です。

二十三皇子(序歯:十四子)胤[ネ題]

生母は徳妃・ウヤ(烏雅)氏=孝恭仁皇后。

雍正帝の同母弟。

幼い頃からその聡明さは群を抜いており、

父・康熙帝にもひときわかわいがられた。

八子・胤[ネ異]が皇位継承レースから転落すると、

周囲の期待は、十四子に一身に注がれるようになる。

八子・胤[ネ異]も自分に希望がなくなると、

十四子の応援に回る。

康熙帝には、その軍事的な才能も大いに見込まれ、

康熙帝の崩御の直前にジュンガル戦のために遥か遠くのチベットの入口、

西寧に派遣された。

一説には、康熙帝は後継者を十四子に決めていたのに、

雍正帝が簒奪したのではないか、という説もあり、

周囲も本人も十四子こそが大本命と信じ込んでいた節がある。

そのため、この大事な時期に北京から遥か遠くに派遣されてしまった十四子は

気が気ではなく、仲間の九子・胤[ネ唐]などに、

父の危篤に際しては、必ずや直ちに知らせるよう、

西寧から飛んで帰ってくるから、としつこいくらいに言い含めていた模様。

十四子憂慮していた通り、

康熙帝の危篤の際に、そのそばにおられなかったことが、

結局すべての命運を定めてしまったと言っていい。

康熙帝の崩御の知らせを受け、北京にかけつけた頃には、

雍正帝がもうとっくに即位していた。

雍正元年(1723年)四月,康熙の景陵への埋葬の伴を命じられ、そのまま景陵附近の湯泉に軟禁。

その後も景山の寿皇殿に幽閉され、雍正帝が死ぬまでそのまま。

乾隆帝が即位し、ようやく釈放され、

少しずつ爵位も復活してもらい、最終的には群王まで。

乾隆二十年(1756)没。

---雍正帝が即位してからも、どうやら十四子の持ち物を危ぶんでいたらしい。

十四子をひときわかわいがっていた康熙帝。

康熙帝自らが、十四子を後継者として約束する手紙、諭旨などを

隠し持っているのではないか、と雍正帝は恐れていたらしい。

西寧から帰る道中、雍正帝は使者を先回りさせ、甘粛のあたりですべての持ち物を差し押さえてしまったとか。

二人の生母である徳妃の様子もなにやらおかしい。

「陛下の欽命で吾が子が皇位を継承するよう命じられたこと、

誠に吾が夢にも思わぬ内容だった」と言ったとか。

そして康熙帝に殉じて死にたいと騒ぎ、雍正帝が必死に阻止。

次には皇太后の称号を拒否、皇太后が歴代住んできた慈寧宮に入ることを拒否したかと思うと、

数ヶ月後には病気で急死。

・・・なにか雍正帝に対する強い抗議のようなものを感じる。

その死もあまりにも怪しい。

抗議のために憤死したとも思えるが、

二人の生母である彼女が騒ぎ続け、本当は十四子が即位するべきだったといい騒ぎ立てれば、

さすがの雍正帝もなすすべがない、と危ぶんだのではないか。。。。

そんなことも連想してしまうのである。

経緯をいろいろ読んでいくと、やはり康熙帝の大本命は十四子で、

雍正帝は簒奪だったにまちがいない、と私は感じている。

しかし清朝のためには、結果的に雍正帝でよかったのではないか、とも感じる。

十四子は有能ながら、派手なことを好み、

どちらかというと、康熙帝や乾隆帝のような、イケイケドンドンのタイプ。

康熙帝の晩年は、官僚機構ももういろいろなところで緩みが出てきており、

雍正帝がしゃきっ、とカツを入れたことにより、

その後の清朝の寿命が100年は伸びたのではないか、とも言われている。

それを思うと、恐らく十四子は雍正帝のようなストイックなひきしめや制度改革は行えなかったのではないか、と思える。

泰陵

泰陵

二十五皇子(序歯:十五子)胤[ネ寓]

生母は康熙帝から深く寵愛を受けた順懿密妃。

正真正銘のこてこての漢人だったよう。

康熙帝の祖母である孝庄皇太后が、

爛熟した文化を背景に男をたぶらかす術に長けた妖艶な漢人女は

(・・・に見えたんですな。針葉樹林の中から出てきたばかりの未開の民だった満州族には)

一切、後宮に入れることまかりならぬ、と決まりを作ったことは、有名な話。

同じ漢人でも、清朝成立前から奴隷として満州族に仕える漢軍八旗の漢人や

家奴隷であった「包衣」の漢人などは、もう数世代も満人とともに生活するうちに、

「満化」しているから、かまわない。

孝庄皇太后あたりが最も恐れたのは、

天下の富が集中する江南の地、蘇州や杭州あたりで育った退廃的なムードを身に着けた漢人女たち。

当然、満州族には厳しく禁止されている纏足された足でちょこちょこと、

お尻を左右にうねうねとくねらせながら、悩ましげに歩く。

たとえば、日本でも「東男に京女」という。

勃興勢力は、未開の剽悍な地から興るもの。

その男たちが憧れるのは、

濃厚な文化と歴史を背景にした都の女たち。。。。

京都の女が全員美人かといえば、もちろんそんなことはない。

しかし美人に見える「立ち振る舞い」がある。

伝統と文化の蓄積に裏付けされているから。

満州の男たちにとっては、それが江南の女たち、

----蘇州や杭州など、盛んな経済活動で富を蓄え込んだ地域の女たちというわけである。

科挙の合格者数も、江南地域が全国で一番高い。

・・・・禁止されればされるほど、満人男たちのあこがれは否が応にも高まる・・・・。

康熙帝は、自身の地位や満州族の統治が揺るぎなきものとなった老年に入ったあたりから、

婆さまに決められたこの禁忌を静かに、秘かに破り始めたらしい。

生母の順懿密妃・王氏は、

知県・王国正の娘、蘇州出身。

父親が知県(県長)となったのが、娘の出世のおかげなのか、

それとも娘が後宮に入る時なのかは、よくわからない。

以下に説明する相関関係を考えると、始めから知県だったのかもしれない。

王氏は、康熙帝の南巡の際、

大体、一回目の南巡(康熙二十三年)か、二回目(二十八年)あたりに「献上」されたと伝えられる。

蘇州織造の職にあった李煦が、康熙帝に贈り、

王氏は、李。

康熙帝にとって、王氏がどれだけ「身元の知れた女性」だったか・・・・。

まずは、李煦は、康熙帝の乳母の息子、

康熙帝の乳兄弟だった、という関係がある。

清朝では、皇帝一家に皇子、皇女が生まれると、

内務府包衣の既婚女性の中から乳母を選ぶことが慣習になっていた。

内務府は、皇帝の一家の生活全般を見る部署。

そこに所属する「包衣」(満州語:ボオイ)は、皇帝一家に代々仕える「家奴」。

ほとんどは東北にいた頃、何らかの形で奴隷となった漢族、

代々、世襲制である。

奴隷というと聞こえは悪いが、

その関係は、まさに家族。

最も信頼がおける相手として、出世を遂げた人も多い。

そんな兄弟同然の李煦のいとこ、それが王氏である。

やましい状況で漢人女性を後宮に入れる康熙帝としては、

少し安心できる存在だったにちがいない。

泰陵

泰陵

生母の順懿密妃・王氏は

包衣の李煦のいとこだったという話。

包衣は何世代にも渡って、奴隷として仕えてきた身分であるはずで、

その李煦のいとこが、なぜ蘇州育ちの、纏足をばっちり仕上げた漢人女性であり得るのか?

ちなみに包衣の女性も当然のことながら、纏足はしない。

---実は李家というのは、包衣になってまだ2代目なのである。

李煦の父親・李士[木貞]は、山東省出身の漢人。

元の姓は姜氏。姜家は代々、明朝の御医や高官を輩出してきた名家だった。

明末の動乱で23歳で清軍の捕虜となり、その後、正白旗佐領・李西泉の義子となり、李姓に改姓した。

正白旗は当時、ドルゴンの管轄する旗だったので、

この時点で、叡親王ドルゴンの王府づけの包衣になったことになる。

その後、ドルゴンの死後、順治帝がその爵位を剥奪し、正白旗は皇帝直属に組み入れられたので、

正白旗の包衣付きだった李士[木貞]は、そのまま内務府付きの包衣となったのである。

李士[木貞]はそれから、浙江布政使、江西巡撫などの要職を歴任、

その妻・孫氏は、康熙帝の乳母となる。

李家のこのような経歴を見ると、

父親の代にようやく包衣になっており、

李士[木貞]以外、一族郎党、皆、漢人ということになる。

王氏の一族も、出世した李士[木貞]にあやかり、親戚もいろいろ恩恵に預かり、

大なり小なりの官僚になったり、蘇州あたりの盛り場に出てきて商売で儲けて裕福になったりしていたのかもしれない。

・・・・そう考えると、李煦に王氏というこてこての漢族のいとこがいたとしても

そんなに不自然な話ではないことになる。

泰陵

生母の順懿密妃・王氏は包衣の李煦のいとこ。

『紅楼夢』の作者・曹雪芹の祖父・曹寅は、

李煦の盟友、ズブズブの姻戚関係だったと言われる。

曹寅も李煦と同様、元は正白旗付きの包衣だったのが、のちに内務府付きの包衣となり、

母親が康熙帝の乳母になり、同じように康熙帝の乳兄弟として育つ。

康熙帝は、江南の郷紳層がまだ清朝に心底は信服していなかった当時の情勢から、

最も信頼のおけるこの二人を蘇州と杭州に駐留させ、

現地の情勢などを絶えず報告させていたという。

その後、曹寅の妹が李煦に嫁ぎ、李煦の妹が曹寅に嫁ぎ、

両家はズブズブの姻戚関係になる。

『紅楼夢』の中に出てくる主人公・賈宝玉の祖母、賈家のゴッドマザーの史太君こそが、

李煦の妹のことだと言われる。

つまり十五子・胤[ネ寓]の生母は、曹雪芹の祖母のいとこ、ということになる

(えらいややこしいが。。。。笑)。

泰陵

ちなみに康熙帝の乳兄弟だった

李煦と曹寅は、別の伏線でこの皇位継承争いに巻き込まれている。

李曹の両家は、全財産を傾けて八子・胤[ネ異]を支持したというのである。

----なぜ八皇子なのか、・・・・・という問題については、

『紅楼夢』に出てくる賈宝玉の姉の一人、賈元春のモデルになった女性がいたのではないか、と言われる。

物語の中で、賈元春は後宮に入り、皇帝さまの覚えめでたい妃さまになられた、という設定になっている。

つまりは曹寅の娘の一人が、八皇子・胤[ネ異]の福晋(フジン、夫人)になっていたのではないか、

という説がある。

その八皇子・胤[ネ異]を本当に皇帝にするために、両家が関わった・・・という謎解きではないか、と・・・。

曹家が壮絶な没落を遂げるのは、雍正帝が即位してから、徹底的に弾劾され、

家宅捜査が入り、すべての家財を没収されたためだと言われる。

曹雪芹が生まれた時、曹家はすでに悲惨な没落を遂げた後だったのである。

康熙帝のお気に入りとして、繁栄の限りを尽くした李曹両家が、

その持ち得る限りの家財を傾けて、八皇子・胤[ネ異]を支援したのだから、

雍正帝が即位した後、その両家が無事でおられるはずなどなかったという構図である。

泰陵。皇帝さまが行幸される時には、両側の階段を轎夫がかつぎ、

真ん中のレリーフの部分を、空中で轎が上を通り過ぎて行くような構造になっている。

以上、話が少し脱線したというか、周辺環境の解説が長くなってしまったというか。。。。

王氏に見るように、ここから後も臆面もなく、何人もの纏足の漢人女性を後宮に入れ、

わさわさと子供を産ませる康熙帝ではあるが、

そこは同族である満州族の手前、どうしても破らなかった点がある。

---それは、どんなに漢人女を愛しても、その地位を低いままに留め置き、

生んだ皇子にも、ほとんど爵位を与えず、

決してその実家の地位を引き上げなかったことである。

例えば、この王氏を見てもわかる。

十五子・胤[ネ寓]の後も王氏はさらに2人の皇子を生み落しており、

康熙帝の寵愛ぶりがうかがえる。

それなのに、父親の地位は知県どまりとは、あんまりな冷遇である。

一説には、官位こそは上げられないものの、

相当豊かな現金を実家に与えていた、とも言われる。

社会的な栄誉を与えられない代わり、そのような形で償っていたと考えられる。

また王氏は当時、何の称号も与えられていなかったため、手元に子供を置かせてもらえなかった。

清朝の規定では、嬪位以上の者しか、自分で子供を育てることが許されない。

そこで胤[ネ寓]は生まれてすぐに、雍正帝の生母・徳妃の元で育てられたのである。

その意味では、雍正帝にとっては、比較的親しみのもてる存在だったのかもしれない。

ある意味では、それも康熙帝の配慮か。

漢人女の妖艶な魅力には抗いがたいが、

そこから生まれたわが子を漢人のように育てたいという思いは一切、ない、と。

漢人の母の元で育てて、漢人のようになってしまっては困るのだ。

漢人女の腹である自分が、皇位継承争いに加われないことは、

胤[ネ寓]本人も周囲も納得しており、返って雍正帝との間に特にわだかまりはなかったような様子である。

胤[ネ寓]は、康熙年間は無爵位のまま過ごし、

雍正八年には郡王になったが、九年に死去。享年三十九歳。

泰陵

順懿密妃と『紅楼夢』の関連性に大コーフンして、

ついつい十五阿哥(アーゴ、満州語「皇子」)については、長くなってしまったが、

どんどん次にいきまひょー。

二十六皇子(序歯:十六子)胤禄

生母は、あの漢人、順懿密妃・王氏。

十五子の同母弟。

数学と音楽に精通し、父・康熙帝の教えを受けたという。

康熙帝は科学や数学などの合理的な学問に非常に興味を持っていたといわれ、

そういう意味では、それなりに父帝にかわいがられていたのではないだろうか。

兄の十五子・胤[ネ寓]とは1年半しか年が違わず、

生母は一人目を生み落し、ようやく床上げしたと思ったら、

あっという間にまた身ごもったかのようなタイミング。

兄の十五子・胤[ネ寓]が、雍正帝の生母・徳妃に養育されていることを思うと、

十六子・胤禄も徳妃が養育したのか。

(調べたが、今のところ、まだはっきりしない)

そのせいなのか、十六子は、雍正帝に最もかわいがられた弟のうちの一人となっている。

雍正年間は、さまざまな場で活躍した皇子。

乾隆32(1767)年、病没。

次もどんどんいきまひょ。

二十七皇子(序歯:十七子)胤礼

生母は純裕勤妃・陳氏。

母は、二等侍衛・陳希[門亥]の娘。元は宮女。

十七子・胤礼は、十六子とともに、最も雍正帝の寵愛を受けて活躍する。

十七子・胤礼の足跡を見ていると、

どうやら雍正帝がひいきにした兄弟らの中では、

お飾りでなく、本当に実務能力があったらしい。

他の兄弟らは、爵位をもらったことは書かれているが、

実際の実務で実績を挙げている人は、少ない。

雍正元(1723)年、理藩院(現代の外務省か)を管理。

雍正七(1730)年、工部(現在の建設省か)を担当。

そのほかにも戸部(現在の大蔵省か)を見たり、

ダライ・ラマをチベットまで送り届けたり、

道中で各地の緑営兵(漢人の傭兵)を視察、

北京に戻ると、南部の貴州の苗族の反乱を処理。

乾隆3(1738)年病没。享年41歳。

即位したばかりの乾隆帝(20代前半)がその死を大いに嘆いたという。

ベテランの叔父をきっと頼りにしていたに違いない。

私に言わせれば、働きすぎの雍正帝に同じノリでこき使われ、

過労死したのではないか、と思う・・・(汗)。

とにかく雍正帝と折り合いもよく、能力もあった人だったようだ。

泰陵

十七子・胤礼の生母・純裕勤妃・陳氏は、

父親が二等侍衛で自分は宮女出身ということは、

民間の漢人ではなく、内務府包衣の出身だということがわかる。

清代の後宮の女性には、二つの系統があった。

1、秀女から選ばれる。

八旗に所属する家庭の14歳以上の女性全員が検査に参加せねばならない。

この中から各皇族、皇子の妃らが選ばれる。

2、宮女として選ばれる。

後宮での労働を担う女性たち。

いくら3Kの過酷な労働でも、一般庶民からは選ばないのが、清朝流。

しかし貴族と化している仲間の満州族を中心とした普通の八旗から選んでやらせるわけにはいかないので、

そこは、内務府所属の包衣(満州語:ボオイ)の家庭から選ぶ。

包衣は広い意味では、旗人には間違いないが、

あくまでも奴隷身分。

内務府は皇帝一家の生活を管轄する部署なので、

内務府所属の包衣は、つまりは皇帝一家の私有奴隷。

彼らは、普通の八旗ではないので、皇后や妃候補となる秀女選びには、

参加できない。

しかし労働の担い手として、入宮しつつも、皇帝さまのお手がつくこともあるというわけである。

泰陵

二十七皇子(序歯:十七子)胤礼

生母は純裕勤妃・陳氏。

母は、二等侍衛・陳希[門亥]の娘。元は宮女。

十七子・胤礼は、十六子とともに、最も雍正帝の寵愛を受けて活躍する。

十七子・胤礼の足跡を見ていると、

どうやら雍正帝がひいきにした兄弟らの中では、

お飾りでなく、本当に実務能力があったらしい。

他の兄弟らは、爵位をもらったことは書かれているが、

実際の実務で実績を挙げている人は、少ない。

雍正元(1723)年、理藩院(現代の外務省か)を管理。

雍正七(1730)年、工部(現在の建設省か)を担当。

そのほかにも戸部(現在の大蔵省か)を見たり、

ダライ・ラマをチベットまで送り届けたり、

道中で各地の緑営兵(漢人の傭兵)を視察、

北京に戻ると、南部の貴州の苗族の反乱を処理。

乾隆3(1738)年病没。享年41歳。

即位したばかりの乾隆帝(20代前半)がその死を大いに嘆いたという。

ベテランの叔父をきっと頼りにしていたに違いない。

私に言わせれば、働きすぎの雍正帝に同じノリでこき使われ、

過労死したのではないか、と思う・・・(汗)。

とにかく雍正帝と折り合いもよく、能力もあった人だったようだ。

泰陵

ところで、包衣の娘にやらせていたこう言った宮中の労働、雑用は、

明代なら、宦官らという男どもがやってきた仕事が多いかと思われる。

誰でも信用できるわけではない、信用できない人間を宮中に入れるわけにいかないのは、明代も同じなのだが、

宦官なら、子孫も増やせないから、ご主人さましか頼れる人間がいないという「背水の陣」。

「普通の人間」より信頼できるというわけである。

その証拠に、明代の宮中の宦官は、少なくとも2万人。

宦官全体は10万人いたと言われる。

・・・と言っても、皇帝様一家が美女たちに好きなだけ子孫を生ませることができたとしても、

いくらなんでも、そのお世話に10万人も必要になるわけではない。

行政のほかの部署でも事務、雑事、警備、守備にも宦官を登用していたのである。

・・・・後宮の女性たちの世話をするわけでもないのに、

なぜわざわざ去勢する必要があるのか?

・・・そこは、「子孫が残せない」という絶望感が、

信頼につながるという妙な信仰なんでしょうかねええ。

もうここまでくると、ビョーキっぽいですが。。。。

そんな明代の行き過ぎた思い込みを、勃興したばかりの健全なる民族が

一蹴したってことでしょうか。

清代に入ってからの宦官数は、清初で1000人、乾隆期でも3000人。

明代の1/10である。

それを可能にしたのが、「包衣」という階層の存在。

最初から奴隷身分なので、どこにも逃げられることはない。

男にも女にも安心して生活を預けられるわけである。

胤礼の生母は、父親が二等侍衛だったという。

侍衛は皇帝の身辺を守るので、身元がしっかりした旗人しか採用しない。

「包衣」だからこそ、侍衛になれたと言っていい。

つまり同じ漢人でも十五皇子、十六皇子の生母・王氏は、「外の漢人」。

この陳氏は包衣という「内の漢人」の出身だったことになる。

生母が、宮女という低い身分からお手がついたことがわかる。

泰陵

三十皇子(序歯:二十子)胤[ネ韋]

生母は襄嬪・高氏。

生母の父親は、著名な書道家・文化人の浙江省余姚出身の高廷秀。

つまりは、こてこての江南の漢人士大夫階級の娘ですな。

またまた禁忌の漢人女性(笑)の登場ー。

十五子・胤[ネ寓]の生母・王氏は、まだ乳母の親戚というつながりがあったが、

どうやらこの文化人・高廷秀とは、そういうつながりもなさそうである。

しかし元々、清朝は満州族と江南の士大夫階級の連合政権、と言われている。

江南の知識階級が支持したからこそ、満州族の政権は成立し得たとも言える。

そういう意味では、象徴的な組み合わせか--。

高氏は、えらく寵愛されたようで、

康熙四十一年に十九子・胤禝(3歳で夭折)、康熙四十二年に皇十九女、康熙四十五年に胤[ネ韋]と三人立て続けに生み落している。

しかし後ろめたい思いがあるのか、あまり記録が詳しく残っていない(笑)。

それにしても、二十子に関してあまり記述が見当たらない。

雍正帝が即位した時は17歳。

雍正年間は20代でまだ仕事で活躍するほどの成熟はなかったよう。

雍正十二年、陵墓の祭事への派遣を命じられたのに、

二回も病気を理由に先延ばしとし、雍正帝に降格されている。

翌年、雍正帝がなくなると、乾隆帝に泰陵の墓守りを命じられ、

泰陵の領侍衛内大臣に任命される。

乾隆20年没。

・・・・という軌跡を見ると、

あまり能力のある人ではなかったようながら、

それなりに平和な一生を終えた人のよう。

泰陵

三十一皇子 (序歯:二十一子)胤[ネ喜]

生母はまた漢人・陳氏。

父親の陳玉卿は、まったく無冠・無名なので、

よほど美しかったのか。

ほかの漢人女性らと同様、娘が寵を得たからと言って、

その父親になにがしかの官位を与えて箔をつけさせるといったことはせず、

無位無冠のままでうっちゃってますな(笑)。

まあ。そういう方針だったのでしょう。

もうこのあたりになると、康熙帝さん、漢人女しか興味がないくらい(笑)。

完全に頭のネジ一本飛んじゃってますな。

記録によると、陳氏は美しいだけでなく、

四書五経にも通じていたとか。

そんな母親に似たのか、

胤[ネ喜]は、書画に長け、試作にも定評あり。

《花間堂詩抄》8卷、《紫琼岩詩抄》3卷等の詩文の著作を残しているほか、

その山水画の見事さは、「本朝宗藩第一」と世間で評判を取ったという。

雍正帝が即位した年、胤[ネ喜]はまだわずか12歳。

雍正年間はほぼまだ十代、若すぎてなにがしかの貢献をするほどの年齢にもなっていない。

それでもやや成長すると、実務能力も高かったのか、

雍正十一年には、镶黄旗満洲都統に、翌年には、宗人府左宗正などに任命されている。

乾隆帝とも年が近く、乾隆年間になってからも、

乾隆五年に正白旗満洲都統に任命。

乾隆二十三年、没。享年四十八歳。

能力があっただけに、政治で頭角を現すことの危険を悟り、

書画、教養の世界に没頭した人のよう。

それでも欲を抑えきれず、内にストレスを溜めて早死にですかな。。。

泰陵

三十二皇子 (序歯:二十二子)胤[ネ古]

生母は、珍しく漢族以外の女性ですぞ。

ソホトゥ(色赫図)氏、員外郎ドルジの娘。

お父さんのドルジさん、史料に素姓が載っていない。

ドルジという名前からして、満州族ではなく、モンゴル族っぽい。

ドルジとか、ロブソンとか、ラワンとか、そういう系の名前は、

チベット系に多く、モンゴル族もラマ教を信奉してから、同じようにそういう名前が多い。

員外郎も下級役人なので、下級旗人の娘というところか。

ソホトゥ(色赫図)氏という氏族を調べてみても、

ほとんど何も出て来ないので、出身氏族もあまり有力なところではなかったよう。

雍正年間はまだ十代。

乾隆8年に32歳で没する。

特に何も軌跡は伝わっていない・・・。

泰陵

三十三皇子(序歯:二十三子)胤祁

生母は、漢人・石懐玉の娘。

これまた父親は、完全に無名・無冠。

康熙帝の存命中は、何の封号もなく、

雍正帝が即位してようやく「皇考貴人」に封じられた。

やはり康熙帝が受けた江南からの「貢ぎ物」ではないだろうか。

晩年の康熙帝は、ほとんど漢人の若い娘たちに取り囲まれて過ごしていたことがわかる。

出典はどこかわすれてしまったが、イエズス会の西洋人宣教師の手紙にこんな記述があるという。

--ある時、康熙帝につき従い、承徳の避暑山荘にお伴をする機会があった。

皇帝とその妃たちが、外を遊覧している間、宿舎の窓を閉め、

外に出てはならない、外を見てはならない、という命令を受けた。

しかしそこは、後宮のように完全に立ち入り禁止なのではなく、

見渡す限りの広い庭園に、草原あり、離れの宮殿あり、池あり、太鼓橋あり、

という環境。

部外者には、「見るな」と命じることしかできない・・・。

しかし宣教師は、こっそりと障子に穴をあけ、そこから外を覗いた。

康熙帝が数人の若い女性たちにかけっこを命じた。

その中に数人、足の悪い、足を引きずる女性たちが混じっており、

かけっこでビリになったので、皆が彼女たちを見て、笑いさざめいていた・・・・。

つまりは、纏足でかけっこなどできるわけがないので、

そのできないのを見て笑っていた、という、現代なら差別で大問題になりそうな悪趣味な遊び・・・・。

まあ。

康熙帝のそんな悪趣味は、どうでもいいのだが、

要は、漢人の若い娘たちに取り囲まれ、彼女たちにめろめろに骨の髄まで溶かされながら過ごしていた様子が伝わってくる。

・・・そして、また子供が生まれる。

雍正帝の即位時、二十三子・胤祁はわずか9歳。

乾隆の即位時でも22歳。

乾隆帝と一歳しか変わらない。

乾隆九年、三陵の事務の担当とし、内務府掌関防郎中を兼任。

その後も大した官位の任命はないながら、細々と内務府関係の仕事をしていたよう。

乾隆五十年、病没。享年七十三歳。

長生きですな。

あまり能力はないながら、淡々と欲を出しすぎないことが、

非嫡出の皇子の生き様として、正しいのかもしれない。

泰陵

さあ。ついに康熙帝、最後の皇子でございます。

三十四皇子(序歯:二十四子)胤[ネ必]

生母は、陳岐山の娘。

やはり蘇州出身、父親は無名・無冠。

豊かな学識あり、と伝わる。

もうここまでくると、その他の漢人女性らと同じパターンなので、後略ですな。

実際には、胤[ネ必]を生んだ二年後にももう一人皇子を生み落しているが、

残念ながら夭折してしまった。

胤[ネ必]は、雍正帝の即位時はわずか4歳、

雍正帝の崩御の時でもまだ17歳。

乾隆38年、没。享年58歳。

《熙朝雅颂集》に詩が伝わるほか、特に何も記録なし。

特にあなり有能な人でもなかったのでしょうかね。

淡々と生きた人のよう。

泰陵

ここが陵墓の正面の宮殿の後ろ側。

両側にうしろの土饅頭の上へ登れるような階段がシンメトリーに配されている。

ぽちっと、押していただけると、

励みになります!

「不適切」と言い出した大臣らの異議を雍正帝は、どのように受け止めたのだろうか。。。。

結果的に祖父と父の眠る場所から紫禁城を挟んで、

真反対の数百里も離れた場所に自分の陵墓を作ることになったのは、

どういう事情なのか。

雍正帝といえば、思い浮かべずにおられないのは、

「簒奪だったのではないか」と言われるその即位の正当性の怪しさと、

即位後の凄惨な「兄弟争い」である。

子だくさんな康熙帝は、実に記録に残っているだけでも35男20女、合計55人の子供を残している。

皇子だけを見ると、

まず長皇子、次皇子、三皇子、四皇子、六皇子、八皇子、九王子、十二皇子、

十九皇子、二十四皇子、三十三皇子は乳飲み子で夭折。

それ以外は、「序歯」(順番打ち)をされ、24番目まで「序歯」がつけられた。

しかしその中でも十四皇子(5歳)、二十皇子(11歳)、二十八皇子(七歳)、二十九皇子(二歳)は

成人前にやはり夭折。

35人中20人が成人している。

十五皇子以降は、若かったので、後継者争いには参加しておらず、

九人の皇子のガチンコの争いになった、

いわゆる「九子奪嫡」に発展するわけである。

泰陵。雍正帝の気持ちは今、如何に。。。。

雍正帝の兄弟たちが、雍正帝の即位にからみ、どのような人生をたどって行ったのか、

一人一人、見て行きたいと思う。

それによって、雍正帝がわざわざまったく新しいところ、

しかも100里以上も離れたところに陵墓を作り直した、背景を納得できるのではないかと思うからである。

康熙帝の成人した皇子の中、雍正帝が即位した後の末路(?)と雍正帝との関係は、次のとおり。

五皇子(序歯・長子)胤[ネ是]。

皇子らの中で最も年上ながら、母親の地位が低かったために、皇太子に選ばれない。

康熙帝が崩御した時点では、太子に対する呪詛をラマ僧に依頼した咎で自宅軟禁されたまま。

雍正帝は、自分が即位してからもその軟禁を解くことなく、雍正12(1734)年没。

---軟禁を解いてあげなかったとはいえ、雍正帝が敢えて手を下したわけではないので、

間接的な被害に留まる、ってとこでしょうか?

六皇子(序歯:次子、皇太子)胤[ネ乃]。

孝誠仁皇后が生母。生母が康熙帝の寵愛を受けていたため、2歳で皇太子に立てられる。

康熙帝が崩御した時点では、廃されて幽閉されていた。

雍正帝は、自分が即位してからも同じくその軟禁を解くことなく雍正2(1724)年没。

しかしその死後、雍正帝は理親王に追封し、爵位はその第二子・弘に継承させた。

---子孫が爵位を継ぐことができただけでもましだった、ともいえるのかしら??

泰陵。

十皇子(序歯:三子)胤[ネ止]、。

母は栄妃・マギャ(馬佳)氏。生母の地位はあまり高くない。

学問に優れていたほか、皇太子と仲が良かったために、雍正帝の即位後は疎んじられる。

雍正帝に父・康熙帝の墓守りに陵墓での駐屯を命じられ、北京から都落ち。

雍正帝はその後もあまり安心はできなかったようで、

雍正6(1728)年、収賄容疑で自宅に拘禁され、郡王に降格。

二年後には親王位に復位するが、しばらくするとまた軟禁。

雍正10(1732)年に病没。

七子の弘暻が位を継承するが、貝子(ベイセ)爵位に降格。

---結局、雍正帝が即位してからは、都落ちさせられているか、軟禁されているか、

ロクでもなかったことがわかりますな。

それでも子孫に爵位が継承され、お家が残っただけでもマシですか。。。。

四男が雍正帝になります。

十三皇子(序歯:五子)胤[ネ其]

生母は宜妃・ゴロロ(郭絡羅)氏。同じく生母の地位は高くないが、

幼少から祖母・孝惠章皇后に養育された。

温厚な人柄で皇位継承争いに参加せず、超然としている。

康煕48(1709)年に和碩恒親王、鑲白旗の旗王に封じられ、

雍正年間になっても、失脚することなく、そのままお勤めをこなす。

雍正10(1732)年に病没。

第二子・弘晊が王位を継承。

---この人は、最初から後継争いに参加しなかったことで、

淡々と寿命を全うできたようですな。

子孫も爵位を継がせてもらっています。

泰陵

十五皇子(序歯:七子)胤祐

母は成妃・ダイギャ(戴佳)氏

体に障害があったと伝わる。

雍正元(1723)年、和碩淳親王に封じられる。

雍正8(1730)年没。

王位は六子・弘暻が継ぐ。

---この人も無事に生涯を終えることができたよう。

体に障害があったと伝わるが、具体的にどれくらいの程度だったのかは不明。

しかし清朝初期の満州族は尚武の気風が盛んだったと思われることから、

肉体的な優位性も含めたカリスマ性で惹きつけないと、

部下を取りまとめることができないだろう、と周囲からも見なされていただろう。

本人も周囲も皇位継承争いのレースに入れるとは思っていなかったのかもしれない。

十六皇子(序歯:八子)胤[ネ異]

母は良妃・衞氏。

生母は身分が低く、長子の生母・恵妃・ナラ氏に養育された。

優れた資質で幼い時より父・康熙帝にかわいがられ、

後継者争いレースにガチンコで参戦。

しかし簒奪を恐れた康熙帝のために、

父親の晩年には、完全に候補者からははずされてしまう。

雍正帝が即位すると、和碩廉親王、正藍旗の旗王、総理事務王大臣に任命され、

要職につくが、次第に雍正帝と対立するようになる。

雍正4(1726)年、王位を剥奪されて、宗人府に拘禁。

雍正帝はその名をアキナ(犬)と改名し、皇籍を剥奪。

その年のうちに獄中死。

---後世に雍正帝の評判をひときわ悪くしている「改名事件」の一つ。

獄中死したというのは、もうほとんど殺されたも同然でしょうから、

ろくな死に方をさせなかった兄弟の代表といえるだろうか。

卑しい名前に改名するという子供じみたやり方も

かなりイタイ感じだにゃあ。

泰陵

十七皇子(序歯:九子)胤[ネ唐]

母は宜妃・ゴロロ(郭絡羅)氏。五子の同母弟。

母の実家は裕福だったという。

応援団として、これまたガチンコで皇位継承争いに参与。

自分が皇位につける可能性は薄いために

有望な候補者だった八子・胤[ネ異]、十四子・胤[ネ題]を全面的にバックアップする。

いわゆる「八爺党」の重鎮。

継承争いに必要な資金の調達、という孔子にとっての子貢のような役割(笑)を担っていたらしい。

具体的にどこからそんなお金が来たのかは、さらりと調べた程度では、

出て来なかったので、またいずれ機会があれば、深く掘り下げたい問題。

雍正帝が即位した時の失望は、あまりにも大きく、

納得が行っていなかったために、その後の末路が待っている。

雍正帝が即位すると、遥か西の果てである西寧に赴任するように命じられ、

大いに不満を述べ、ぐずぐずと従わない。

翌年には八子・胤[ネ異]、十子・胤[ネ我]、十四子・胤[ネ題]と三人で

クーデターの相談をしていた手紙を差し押さえられる。

雍正4(1726)年、八子とともに皇籍を剥奪され、サスヘ(豚)と改名させられる。

直隸総督・李紱の監督下で保定の牢獄にいれられる。

劣悪な環境に幽閉され、その年の内に病没。

嫡福晋(フジン)董鄂氏と長子・弘[日政]が拘禁された。

特に弘[日政]は、拘禁されること50年以上に及び、あどけない少年だったのが、

古稀の老翁になった乾隆四十三年(1778年)にようやく釈放された。

--出たああ。もう一人の改名。「サスヘ(豚)」でっせ。

しかもかなり悲惨な死に方。家族も連座。

雍正帝は李紱が故意に胤[ネ唐]を殺したのではないかと疑っていた、と伝わる。

ということは、本来は長子や元皇太子などと同じように、幽閉くらいに留めておき

殺すつもりはなかったのだろう。

八子や十四子とちがい、大本命のライバルではなく、その周りの取り巻きの、

言ってみれば雑魚というか、金魚のフン(←失礼、笑)でしかないのだから、

血を分けた兄弟を敢えて殺すほどでもない、と思っていたのではないか。

しかし結果的には、悲惨な死に方をさせてしまうのだから、

あまり寝覚めのいい結果ではなかったはず。

泰陵

十八皇子(序歯:十子)胤[ネ我]

母は清重臣・エビルンの娘、温僖貴妃・ニオフル(鈕祜禄)氏。

皇太子以外で最も母親の実家の地位が高い。

いわゆる「八爺党」の一員。

「八爺党」は当初、八子・胤[ネ異]をバックアップしていたが、

その可能性がなくなると、今度は皆で十四子・胤[ネ題]を支援するようになる集団。

そんな中で雍正帝が即位したので、大いに納得いかず、

じたばたと抵抗した兄弟の一人でもある。

雍正2(1724)年、康煕帝の崩御をハルハ・モンゴルに知らせる使者の役目を命じられるが、

モンゴルへの途上で病と称して張家口に居座り、そこから動かない。

雍正新君を呪う祈祷を密かに行ったことが発覚したので、

雍正帝の代行者である八子・胤[ネ異]に王位を剥奪され拘禁される。

乾隆2(1737)年、乾隆帝に許され、輔国公に封じられる。

乾隆6(1741)年、病没。

---つまりは雍正年間は幽閉はされつつも、なんとか殺されずに済み、

雍正帝が死んでから、釈放してもらったということですな。

九子・胤[ネ唐]の場合は、地方官僚に任せておいたら、

なぶり殺しにされてしまったわけだから、

この人の場合は、なんとか生きながらえることができて、まだましですか。。。

泰陵

二十一皇子(序歯:十二子)胤[ネ萄]

母は定妃・万琉哈氏。

幼少時は孝莊文皇后の侍女であるスマラグ(蘇麻喇姑)に養育された。

雍正帝が即位すると、郡王に封じられ、

1年後に職務怠慢や公文書の棄損を理由に「公」に降格させられるが、

6年後にまた郡王に復位。

乾隆28(1763)年、病没。

康煕帝の皇子の中では最も長命。

---なんというか、特にエピソードらしきものも出て来ない。

皇位継承争いにも参加せず、かといって「人柄がおだやか」とか

「芸術に没頭して、権力に関心を示さず」とかいう話も出てこず、

ただ「皇子らの中で最も長寿」という事実のほか、目立ったいうべきこともないらしい。。。

世の中には生まれつき、あまり野心も強くなく、

存在感も薄く、淡々と生きている人というのはいるものだが、

まあ。そういう人だったのかしらね。。。

巨大な権力への誘惑を目の前にして、それはそれであっぱれなもの。

できそうでなかなかできるものではない・・・。

二十二皇子(序歯:十三子)胤祥

母は敬敏皇貴妃・ジャンギャ(章佳)氏。

幼年期にに母を亡くし、雍正帝の生母・徳妃・ウヤ(烏雅)氏の元で養育される。

いっしょに育ったせいもあるだろうが、雍正帝が最も仲良かった皇子。

即位直後、雍正帝は反対勢力の中で四面楚歌の危ない状態にあり、

誰も信じられない疑心悪鬼の精神状態となる。

スパイを跋扈させて、あちこちの王府を探りまわったという

根暗なイメージが雍正帝にはあるが、

その中でもこの胤祥だけは、かわいがっていたよう。

康煕61(1722)年、雍正帝が即位すると親王、総理事務王大臣に任命。

雍正朝の勲功第一として、世襲親王である鉄帽子王に加えられ、

清朝九番目の鉄帽子王家となる。

雍正8(1730)年に没する。

---明代、王朝の最後には皇族が数万人の規模に膨れ上がり、

その俸給を支払うだけで、首が回らなくなったという。

このことを清朝では教訓として、

皇族は一世代ごとに格を下げ、次第に俸給を下げて、

国庫への負担があまりふくらまないようにした。

鉄帽子王の家柄だけが、世代を超えても同じ待遇をもらえる家。

乱発すると、国家の財政を逼迫させるので、めったにはなれない中、

胤祥の家系を鉄帽子王に指定したというのは、

どれだけ破格の待遇だったかということがわかる。

泰陵

雍正帝の兄弟の中でも最大のライバル、十四子の登場です。

二十三皇子(序歯:十四子)胤[ネ題]

生母は徳妃・ウヤ(烏雅)氏=孝恭仁皇后。

雍正帝の同母弟。

幼い頃からその聡明さは群を抜いており、

父・康熙帝にもひときわかわいがられた。

八子・胤[ネ異]が皇位継承レースから転落すると、

周囲の期待は、十四子に一身に注がれるようになる。

八子・胤[ネ異]も自分に希望がなくなると、

十四子の応援に回る。

康熙帝には、その軍事的な才能も大いに見込まれ、

康熙帝の崩御の直前にジュンガル戦のために遥か遠くのチベットの入口、

西寧に派遣された。

一説には、康熙帝は後継者を十四子に決めていたのに、

雍正帝が簒奪したのではないか、という説もあり、

周囲も本人も十四子こそが大本命と信じ込んでいた節がある。

そのため、この大事な時期に北京から遥か遠くに派遣されてしまった十四子は

気が気ではなく、仲間の九子・胤[ネ唐]などに、

父の危篤に際しては、必ずや直ちに知らせるよう、

西寧から飛んで帰ってくるから、としつこいくらいに言い含めていた模様。

十四子憂慮していた通り、

康熙帝の危篤の際に、そのそばにおられなかったことが、

結局すべての命運を定めてしまったと言っていい。

康熙帝の崩御の知らせを受け、北京にかけつけた頃には、

雍正帝がもうとっくに即位していた。

雍正元年(1723年)四月,康熙の景陵への埋葬の伴を命じられ、そのまま景陵附近の湯泉に軟禁。

その後も景山の寿皇殿に幽閉され、雍正帝が死ぬまでそのまま。

乾隆帝が即位し、ようやく釈放され、

少しずつ爵位も復活してもらい、最終的には群王まで。

乾隆二十年(1756)没。

---雍正帝が即位してからも、どうやら十四子の持ち物を危ぶんでいたらしい。

十四子をひときわかわいがっていた康熙帝。

康熙帝自らが、十四子を後継者として約束する手紙、諭旨などを

隠し持っているのではないか、と雍正帝は恐れていたらしい。

西寧から帰る道中、雍正帝は使者を先回りさせ、甘粛のあたりですべての持ち物を差し押さえてしまったとか。

二人の生母である徳妃の様子もなにやらおかしい。

「陛下の欽命で吾が子が皇位を継承するよう命じられたこと、

誠に吾が夢にも思わぬ内容だった」と言ったとか。

そして康熙帝に殉じて死にたいと騒ぎ、雍正帝が必死に阻止。

次には皇太后の称号を拒否、皇太后が歴代住んできた慈寧宮に入ることを拒否したかと思うと、

数ヶ月後には病気で急死。

・・・なにか雍正帝に対する強い抗議のようなものを感じる。

その死もあまりにも怪しい。

抗議のために憤死したとも思えるが、

二人の生母である彼女が騒ぎ続け、本当は十四子が即位するべきだったといい騒ぎ立てれば、

さすがの雍正帝もなすすべがない、と危ぶんだのではないか。。。。

そんなことも連想してしまうのである。

経緯をいろいろ読んでいくと、やはり康熙帝の大本命は十四子で、

雍正帝は簒奪だったにまちがいない、と私は感じている。

しかし清朝のためには、結果的に雍正帝でよかったのではないか、とも感じる。

十四子は有能ながら、派手なことを好み、

どちらかというと、康熙帝や乾隆帝のような、イケイケドンドンのタイプ。

康熙帝の晩年は、官僚機構ももういろいろなところで緩みが出てきており、

雍正帝がしゃきっ、とカツを入れたことにより、

その後の清朝の寿命が100年は伸びたのではないか、とも言われている。

それを思うと、恐らく十四子は雍正帝のようなストイックなひきしめや制度改革は行えなかったのではないか、と思える。

泰陵

泰陵

二十五皇子(序歯:十五子)胤[ネ寓]

生母は康熙帝から深く寵愛を受けた順懿密妃。

正真正銘のこてこての漢人だったよう。

康熙帝の祖母である孝庄皇太后が、

爛熟した文化を背景に男をたぶらかす術に長けた妖艶な漢人女は

(・・・に見えたんですな。針葉樹林の中から出てきたばかりの未開の民だった満州族には)

一切、後宮に入れることまかりならぬ、と決まりを作ったことは、有名な話。

同じ漢人でも、清朝成立前から奴隷として満州族に仕える漢軍八旗の漢人や

家奴隷であった「包衣」の漢人などは、もう数世代も満人とともに生活するうちに、

「満化」しているから、かまわない。

孝庄皇太后あたりが最も恐れたのは、

天下の富が集中する江南の地、蘇州や杭州あたりで育った退廃的なムードを身に着けた漢人女たち。

当然、満州族には厳しく禁止されている纏足された足でちょこちょこと、

お尻を左右にうねうねとくねらせながら、悩ましげに歩く。

たとえば、日本でも「東男に京女」という。

勃興勢力は、未開の剽悍な地から興るもの。

その男たちが憧れるのは、

濃厚な文化と歴史を背景にした都の女たち。。。。

京都の女が全員美人かといえば、もちろんそんなことはない。

しかし美人に見える「立ち振る舞い」がある。

伝統と文化の蓄積に裏付けされているから。

満州の男たちにとっては、それが江南の女たち、

----蘇州や杭州など、盛んな経済活動で富を蓄え込んだ地域の女たちというわけである。

科挙の合格者数も、江南地域が全国で一番高い。

・・・・禁止されればされるほど、満人男たちのあこがれは否が応にも高まる・・・・。

康熙帝は、自身の地位や満州族の統治が揺るぎなきものとなった老年に入ったあたりから、

婆さまに決められたこの禁忌を静かに、秘かに破り始めたらしい。

生母の順懿密妃・王氏は、

知県・王国正の娘、蘇州出身。

父親が知県(県長)となったのが、娘の出世のおかげなのか、

それとも娘が後宮に入る時なのかは、よくわからない。

以下に説明する相関関係を考えると、始めから知県だったのかもしれない。

王氏は、康熙帝の南巡の際、

大体、一回目の南巡(康熙二十三年)か、二回目(二十八年)あたりに「献上」されたと伝えられる。

蘇州織造の職にあった李煦が、康熙帝に贈り、

王氏は、李。

康熙帝にとって、王氏がどれだけ「身元の知れた女性」だったか・・・・。

まずは、李煦は、康熙帝の乳母の息子、

康熙帝の乳兄弟だった、という関係がある。

清朝では、皇帝一家に皇子、皇女が生まれると、

内務府包衣の既婚女性の中から乳母を選ぶことが慣習になっていた。

内務府は、皇帝の一家の生活全般を見る部署。

そこに所属する「包衣」(満州語:ボオイ)は、皇帝一家に代々仕える「家奴」。

ほとんどは東北にいた頃、何らかの形で奴隷となった漢族、

代々、世襲制である。

奴隷というと聞こえは悪いが、

その関係は、まさに家族。

最も信頼がおける相手として、出世を遂げた人も多い。

そんな兄弟同然の李煦のいとこ、それが王氏である。

やましい状況で漢人女性を後宮に入れる康熙帝としては、

少し安心できる存在だったにちがいない。

泰陵

泰陵

生母の順懿密妃・王氏は

包衣の李煦のいとこだったという話。

包衣は何世代にも渡って、奴隷として仕えてきた身分であるはずで、

その李煦のいとこが、なぜ蘇州育ちの、纏足をばっちり仕上げた漢人女性であり得るのか?

ちなみに包衣の女性も当然のことながら、纏足はしない。

---実は李家というのは、包衣になってまだ2代目なのである。

李煦の父親・李士[木貞]は、山東省出身の漢人。

元の姓は姜氏。姜家は代々、明朝の御医や高官を輩出してきた名家だった。

明末の動乱で23歳で清軍の捕虜となり、その後、正白旗佐領・李西泉の義子となり、李姓に改姓した。

正白旗は当時、ドルゴンの管轄する旗だったので、

この時点で、叡親王ドルゴンの王府づけの包衣になったことになる。

その後、ドルゴンの死後、順治帝がその爵位を剥奪し、正白旗は皇帝直属に組み入れられたので、

正白旗の包衣付きだった李士[木貞]は、そのまま内務府付きの包衣となったのである。

李士[木貞]はそれから、浙江布政使、江西巡撫などの要職を歴任、

その妻・孫氏は、康熙帝の乳母となる。

李家のこのような経歴を見ると、

父親の代にようやく包衣になっており、

李士[木貞]以外、一族郎党、皆、漢人ということになる。

王氏の一族も、出世した李士[木貞]にあやかり、親戚もいろいろ恩恵に預かり、

大なり小なりの官僚になったり、蘇州あたりの盛り場に出てきて商売で儲けて裕福になったりしていたのかもしれない。

・・・・そう考えると、李煦に王氏というこてこての漢族のいとこがいたとしても

そんなに不自然な話ではないことになる。

泰陵

生母の順懿密妃・王氏は包衣の李煦のいとこ。

『紅楼夢』の作者・曹雪芹の祖父・曹寅は、

李煦の盟友、ズブズブの姻戚関係だったと言われる。

曹寅も李煦と同様、元は正白旗付きの包衣だったのが、のちに内務府付きの包衣となり、

母親が康熙帝の乳母になり、同じように康熙帝の乳兄弟として育つ。

康熙帝は、江南の郷紳層がまだ清朝に心底は信服していなかった当時の情勢から、

最も信頼のおけるこの二人を蘇州と杭州に駐留させ、

現地の情勢などを絶えず報告させていたという。

その後、曹寅の妹が李煦に嫁ぎ、李煦の妹が曹寅に嫁ぎ、

両家はズブズブの姻戚関係になる。

『紅楼夢』の中に出てくる主人公・賈宝玉の祖母、賈家のゴッドマザーの史太君こそが、

李煦の妹のことだと言われる。

つまり十五子・胤[ネ寓]の生母は、曹雪芹の祖母のいとこ、ということになる

(えらいややこしいが。。。。笑)。

泰陵

ちなみに康熙帝の乳兄弟だった

李煦と曹寅は、別の伏線でこの皇位継承争いに巻き込まれている。

李曹の両家は、全財産を傾けて八子・胤[ネ異]を支持したというのである。

----なぜ八皇子なのか、・・・・・という問題については、

『紅楼夢』に出てくる賈宝玉の姉の一人、賈元春のモデルになった女性がいたのではないか、と言われる。

物語の中で、賈元春は後宮に入り、皇帝さまの覚えめでたい妃さまになられた、という設定になっている。

つまりは曹寅の娘の一人が、八皇子・胤[ネ異]の福晋(フジン、夫人)になっていたのではないか、

という説がある。

その八皇子・胤[ネ異]を本当に皇帝にするために、両家が関わった・・・という謎解きではないか、と・・・。

曹家が壮絶な没落を遂げるのは、雍正帝が即位してから、徹底的に弾劾され、

家宅捜査が入り、すべての家財を没収されたためだと言われる。

曹雪芹が生まれた時、曹家はすでに悲惨な没落を遂げた後だったのである。

康熙帝のお気に入りとして、繁栄の限りを尽くした李曹両家が、

その持ち得る限りの家財を傾けて、八皇子・胤[ネ異]を支援したのだから、

雍正帝が即位した後、その両家が無事でおられるはずなどなかったという構図である。

泰陵。皇帝さまが行幸される時には、両側の階段を轎夫がかつぎ、

真ん中のレリーフの部分を、空中で轎が上を通り過ぎて行くような構造になっている。

以上、話が少し脱線したというか、周辺環境の解説が長くなってしまったというか。。。。

王氏に見るように、ここから後も臆面もなく、何人もの纏足の漢人女性を後宮に入れ、

わさわさと子供を産ませる康熙帝ではあるが、

そこは同族である満州族の手前、どうしても破らなかった点がある。

---それは、どんなに漢人女を愛しても、その地位を低いままに留め置き、

生んだ皇子にも、ほとんど爵位を与えず、

決してその実家の地位を引き上げなかったことである。

例えば、この王氏を見てもわかる。

十五子・胤[ネ寓]の後も王氏はさらに2人の皇子を生み落しており、

康熙帝の寵愛ぶりがうかがえる。

それなのに、父親の地位は知県どまりとは、あんまりな冷遇である。

一説には、官位こそは上げられないものの、

相当豊かな現金を実家に与えていた、とも言われる。

社会的な栄誉を与えられない代わり、そのような形で償っていたと考えられる。

また王氏は当時、何の称号も与えられていなかったため、手元に子供を置かせてもらえなかった。

清朝の規定では、嬪位以上の者しか、自分で子供を育てることが許されない。

そこで胤[ネ寓]は生まれてすぐに、雍正帝の生母・徳妃の元で育てられたのである。

その意味では、雍正帝にとっては、比較的親しみのもてる存在だったのかもしれない。

ある意味では、それも康熙帝の配慮か。

漢人女の妖艶な魅力には抗いがたいが、

そこから生まれたわが子を漢人のように育てたいという思いは一切、ない、と。

漢人の母の元で育てて、漢人のようになってしまっては困るのだ。

漢人女の腹である自分が、皇位継承争いに加われないことは、

胤[ネ寓]本人も周囲も納得しており、返って雍正帝との間に特にわだかまりはなかったような様子である。

胤[ネ寓]は、康熙年間は無爵位のまま過ごし、

雍正八年には郡王になったが、九年に死去。享年三十九歳。

泰陵

順懿密妃と『紅楼夢』の関連性に大コーフンして、

ついつい十五阿哥(アーゴ、満州語「皇子」)については、長くなってしまったが、

どんどん次にいきまひょー。

二十六皇子(序歯:十六子)胤禄

生母は、あの漢人、順懿密妃・王氏。

十五子の同母弟。

数学と音楽に精通し、父・康熙帝の教えを受けたという。

康熙帝は科学や数学などの合理的な学問に非常に興味を持っていたといわれ、

そういう意味では、それなりに父帝にかわいがられていたのではないだろうか。

兄の十五子・胤[ネ寓]とは1年半しか年が違わず、

生母は一人目を生み落し、ようやく床上げしたと思ったら、

あっという間にまた身ごもったかのようなタイミング。

兄の十五子・胤[ネ寓]が、雍正帝の生母・徳妃に養育されていることを思うと、

十六子・胤禄も徳妃が養育したのか。

(調べたが、今のところ、まだはっきりしない)

そのせいなのか、十六子は、雍正帝に最もかわいがられた弟のうちの一人となっている。

雍正年間は、さまざまな場で活躍した皇子。

乾隆32(1767)年、病没。

次もどんどんいきまひょ。

二十七皇子(序歯:十七子)胤礼

生母は純裕勤妃・陳氏。

母は、二等侍衛・陳希[門亥]の娘。元は宮女。

十七子・胤礼は、十六子とともに、最も雍正帝の寵愛を受けて活躍する。

十七子・胤礼の足跡を見ていると、

どうやら雍正帝がひいきにした兄弟らの中では、

お飾りでなく、本当に実務能力があったらしい。

他の兄弟らは、爵位をもらったことは書かれているが、

実際の実務で実績を挙げている人は、少ない。

雍正元(1723)年、理藩院(現代の外務省か)を管理。

雍正七(1730)年、工部(現在の建設省か)を担当。

そのほかにも戸部(現在の大蔵省か)を見たり、

ダライ・ラマをチベットまで送り届けたり、

道中で各地の緑営兵(漢人の傭兵)を視察、

北京に戻ると、南部の貴州の苗族の反乱を処理。

乾隆3(1738)年病没。享年41歳。

即位したばかりの乾隆帝(20代前半)がその死を大いに嘆いたという。

ベテランの叔父をきっと頼りにしていたに違いない。

私に言わせれば、働きすぎの雍正帝に同じノリでこき使われ、

過労死したのではないか、と思う・・・(汗)。

とにかく雍正帝と折り合いもよく、能力もあった人だったようだ。

泰陵

十七子・胤礼の生母・純裕勤妃・陳氏は、

父親が二等侍衛で自分は宮女出身ということは、

民間の漢人ではなく、内務府包衣の出身だということがわかる。

清代の後宮の女性には、二つの系統があった。

1、秀女から選ばれる。

八旗に所属する家庭の14歳以上の女性全員が検査に参加せねばならない。

この中から各皇族、皇子の妃らが選ばれる。

2、宮女として選ばれる。

後宮での労働を担う女性たち。

いくら3Kの過酷な労働でも、一般庶民からは選ばないのが、清朝流。

しかし貴族と化している仲間の満州族を中心とした普通の八旗から選んでやらせるわけにはいかないので、

そこは、内務府所属の包衣(満州語:ボオイ)の家庭から選ぶ。

包衣は広い意味では、旗人には間違いないが、

あくまでも奴隷身分。

内務府は皇帝一家の生活を管轄する部署なので、

内務府所属の包衣は、つまりは皇帝一家の私有奴隷。

彼らは、普通の八旗ではないので、皇后や妃候補となる秀女選びには、

参加できない。

しかし労働の担い手として、入宮しつつも、皇帝さまのお手がつくこともあるというわけである。

泰陵

二十七皇子(序歯:十七子)胤礼

生母は純裕勤妃・陳氏。

母は、二等侍衛・陳希[門亥]の娘。元は宮女。

十七子・胤礼は、十六子とともに、最も雍正帝の寵愛を受けて活躍する。

十七子・胤礼の足跡を見ていると、

どうやら雍正帝がひいきにした兄弟らの中では、

お飾りでなく、本当に実務能力があったらしい。

他の兄弟らは、爵位をもらったことは書かれているが、

実際の実務で実績を挙げている人は、少ない。

雍正元(1723)年、理藩院(現代の外務省か)を管理。

雍正七(1730)年、工部(現在の建設省か)を担当。

そのほかにも戸部(現在の大蔵省か)を見たり、

ダライ・ラマをチベットまで送り届けたり、

道中で各地の緑営兵(漢人の傭兵)を視察、

北京に戻ると、南部の貴州の苗族の反乱を処理。

乾隆3(1738)年病没。享年41歳。

即位したばかりの乾隆帝(20代前半)がその死を大いに嘆いたという。

ベテランの叔父をきっと頼りにしていたに違いない。

私に言わせれば、働きすぎの雍正帝に同じノリでこき使われ、

過労死したのではないか、と思う・・・(汗)。

とにかく雍正帝と折り合いもよく、能力もあった人だったようだ。

泰陵

ところで、包衣の娘にやらせていたこう言った宮中の労働、雑用は、

明代なら、宦官らという男どもがやってきた仕事が多いかと思われる。

誰でも信用できるわけではない、信用できない人間を宮中に入れるわけにいかないのは、明代も同じなのだが、

宦官なら、子孫も増やせないから、ご主人さましか頼れる人間がいないという「背水の陣」。

「普通の人間」より信頼できるというわけである。

その証拠に、明代の宮中の宦官は、少なくとも2万人。

宦官全体は10万人いたと言われる。

・・・と言っても、皇帝様一家が美女たちに好きなだけ子孫を生ませることができたとしても、

いくらなんでも、そのお世話に10万人も必要になるわけではない。

行政のほかの部署でも事務、雑事、警備、守備にも宦官を登用していたのである。

・・・・後宮の女性たちの世話をするわけでもないのに、

なぜわざわざ去勢する必要があるのか?

・・・そこは、「子孫が残せない」という絶望感が、

信頼につながるという妙な信仰なんでしょうかねええ。

もうここまでくると、ビョーキっぽいですが。。。。

そんな明代の行き過ぎた思い込みを、勃興したばかりの健全なる民族が

一蹴したってことでしょうか。

清代に入ってからの宦官数は、清初で1000人、乾隆期でも3000人。

明代の1/10である。

それを可能にしたのが、「包衣」という階層の存在。

最初から奴隷身分なので、どこにも逃げられることはない。

男にも女にも安心して生活を預けられるわけである。

胤礼の生母は、父親が二等侍衛だったという。

侍衛は皇帝の身辺を守るので、身元がしっかりした旗人しか採用しない。

「包衣」だからこそ、侍衛になれたと言っていい。

つまり同じ漢人でも十五皇子、十六皇子の生母・王氏は、「外の漢人」。

この陳氏は包衣という「内の漢人」の出身だったことになる。

生母が、宮女という低い身分からお手がついたことがわかる。

泰陵

三十皇子(序歯:二十子)胤[ネ韋]

生母は襄嬪・高氏。

生母の父親は、著名な書道家・文化人の浙江省余姚出身の高廷秀。

つまりは、こてこての江南の漢人士大夫階級の娘ですな。

またまた禁忌の漢人女性(笑)の登場ー。

十五子・胤[ネ寓]の生母・王氏は、まだ乳母の親戚というつながりがあったが、

どうやらこの文化人・高廷秀とは、そういうつながりもなさそうである。

しかし元々、清朝は満州族と江南の士大夫階級の連合政権、と言われている。

江南の知識階級が支持したからこそ、満州族の政権は成立し得たとも言える。

そういう意味では、象徴的な組み合わせか--。

高氏は、えらく寵愛されたようで、

康熙四十一年に十九子・胤禝(3歳で夭折)、康熙四十二年に皇十九女、康熙四十五年に胤[ネ韋]と三人立て続けに生み落している。

しかし後ろめたい思いがあるのか、あまり記録が詳しく残っていない(笑)。

それにしても、二十子に関してあまり記述が見当たらない。

雍正帝が即位した時は17歳。

雍正年間は20代でまだ仕事で活躍するほどの成熟はなかったよう。

雍正十二年、陵墓の祭事への派遣を命じられたのに、

二回も病気を理由に先延ばしとし、雍正帝に降格されている。

翌年、雍正帝がなくなると、乾隆帝に泰陵の墓守りを命じられ、

泰陵の領侍衛内大臣に任命される。

乾隆20年没。

・・・・という軌跡を見ると、

あまり能力のある人ではなかったようながら、

それなりに平和な一生を終えた人のよう。

泰陵

三十一皇子 (序歯:二十一子)胤[ネ喜]

生母はまた漢人・陳氏。

父親の陳玉卿は、まったく無冠・無名なので、

よほど美しかったのか。

ほかの漢人女性らと同様、娘が寵を得たからと言って、

その父親になにがしかの官位を与えて箔をつけさせるといったことはせず、

無位無冠のままでうっちゃってますな(笑)。

まあ。そういう方針だったのでしょう。

もうこのあたりになると、康熙帝さん、漢人女しか興味がないくらい(笑)。

完全に頭のネジ一本飛んじゃってますな。

記録によると、陳氏は美しいだけでなく、

四書五経にも通じていたとか。

そんな母親に似たのか、

胤[ネ喜]は、書画に長け、試作にも定評あり。

《花間堂詩抄》8卷、《紫琼岩詩抄》3卷等の詩文の著作を残しているほか、

その山水画の見事さは、「本朝宗藩第一」と世間で評判を取ったという。

雍正帝が即位した年、胤[ネ喜]はまだわずか12歳。

雍正年間はほぼまだ十代、若すぎてなにがしかの貢献をするほどの年齢にもなっていない。

それでもやや成長すると、実務能力も高かったのか、

雍正十一年には、镶黄旗満洲都統に、翌年には、宗人府左宗正などに任命されている。

乾隆帝とも年が近く、乾隆年間になってからも、

乾隆五年に正白旗満洲都統に任命。

乾隆二十三年、没。享年四十八歳。

能力があっただけに、政治で頭角を現すことの危険を悟り、

書画、教養の世界に没頭した人のよう。

それでも欲を抑えきれず、内にストレスを溜めて早死にですかな。。。

泰陵

三十二皇子 (序歯:二十二子)胤[ネ古]

生母は、珍しく漢族以外の女性ですぞ。

ソホトゥ(色赫図)氏、員外郎ドルジの娘。

お父さんのドルジさん、史料に素姓が載っていない。

ドルジという名前からして、満州族ではなく、モンゴル族っぽい。

ドルジとか、ロブソンとか、ラワンとか、そういう系の名前は、

チベット系に多く、モンゴル族もラマ教を信奉してから、同じようにそういう名前が多い。

員外郎も下級役人なので、下級旗人の娘というところか。

ソホトゥ(色赫図)氏という氏族を調べてみても、

ほとんど何も出て来ないので、出身氏族もあまり有力なところではなかったよう。

雍正年間はまだ十代。

乾隆8年に32歳で没する。

特に何も軌跡は伝わっていない・・・。

泰陵

三十三皇子(序歯:二十三子)胤祁

生母は、漢人・石懐玉の娘。

これまた父親は、完全に無名・無冠。

康熙帝の存命中は、何の封号もなく、

雍正帝が即位してようやく「皇考貴人」に封じられた。

やはり康熙帝が受けた江南からの「貢ぎ物」ではないだろうか。

晩年の康熙帝は、ほとんど漢人の若い娘たちに取り囲まれて過ごしていたことがわかる。

出典はどこかわすれてしまったが、イエズス会の西洋人宣教師の手紙にこんな記述があるという。

--ある時、康熙帝につき従い、承徳の避暑山荘にお伴をする機会があった。

皇帝とその妃たちが、外を遊覧している間、宿舎の窓を閉め、

外に出てはならない、外を見てはならない、という命令を受けた。

しかしそこは、後宮のように完全に立ち入り禁止なのではなく、

見渡す限りの広い庭園に、草原あり、離れの宮殿あり、池あり、太鼓橋あり、

という環境。

部外者には、「見るな」と命じることしかできない・・・。

しかし宣教師は、こっそりと障子に穴をあけ、そこから外を覗いた。

康熙帝が数人の若い女性たちにかけっこを命じた。

その中に数人、足の悪い、足を引きずる女性たちが混じっており、

かけっこでビリになったので、皆が彼女たちを見て、笑いさざめいていた・・・・。

つまりは、纏足でかけっこなどできるわけがないので、

そのできないのを見て笑っていた、という、現代なら差別で大問題になりそうな悪趣味な遊び・・・・。

まあ。

康熙帝のそんな悪趣味は、どうでもいいのだが、

要は、漢人の若い娘たちに取り囲まれ、彼女たちにめろめろに骨の髄まで溶かされながら過ごしていた様子が伝わってくる。

・・・そして、また子供が生まれる。

雍正帝の即位時、二十三子・胤祁はわずか9歳。

乾隆の即位時でも22歳。

乾隆帝と一歳しか変わらない。

乾隆九年、三陵の事務の担当とし、内務府掌関防郎中を兼任。

その後も大した官位の任命はないながら、細々と内務府関係の仕事をしていたよう。

乾隆五十年、病没。享年七十三歳。

長生きですな。

あまり能力はないながら、淡々と欲を出しすぎないことが、

非嫡出の皇子の生き様として、正しいのかもしれない。

泰陵

さあ。ついに康熙帝、最後の皇子でございます。

三十四皇子(序歯:二十四子)胤[ネ必]

生母は、陳岐山の娘。

やはり蘇州出身、父親は無名・無冠。

豊かな学識あり、と伝わる。

もうここまでくると、その他の漢人女性らと同じパターンなので、後略ですな。

実際には、胤[ネ必]を生んだ二年後にももう一人皇子を生み落しているが、

残念ながら夭折してしまった。

胤[ネ必]は、雍正帝の即位時はわずか4歳、

雍正帝の崩御の時でもまだ17歳。

乾隆38年、没。享年58歳。

《熙朝雅颂集》に詩が伝わるほか、特に何も記録なし。

特にあなり有能な人でもなかったのでしょうかね。

淡々と生きた人のよう。

泰陵

ここが陵墓の正面の宮殿の後ろ側。

両側にうしろの土饅頭の上へ登れるような階段がシンメトリーに配されている。

ぽちっと、押していただけると、

励みになります!

跡目争いは、どこのお国にもあるもんなんですね?

日本の皇族・武家社会を始め、

レベルは違いますがまったく血のつながりが無い、

暴力団系のものなど。

皇子にも番号がつけてある事情が、

実子本人には関心が無かったっ?

25番目以降は・・・・

異次元な世界すぎて、考えがついていけないですよ。

いつもありがとうです。(^_-)-☆ぽち!

今後の展開が楽しみ!!

スケールのでっかい写真に感動。

なお、カテゴリーを「建物・街写真」に移動しました

ことをご報告させていただきます。これで何とか

落ち着けるとよいのですが・・・。じっくり、ゆっくり

行きたいと思います。

確かに25番目とか、ちょっと数字の桁が違いますよね。

徳川の将軍は跡取りが育たず、しょっちゅう御三家から将軍を呼んできていたのに。。。

しかし清朝のうしろの方になると、だんだんと跡取りがいなくなってきます。

西太后のだんなの咸豊帝には、西太后の生んだ同治帝しかいませんでしたし、

その同治帝はついに跡取りも残さないまま死んでしまい、

傍系から光緒帝を引き取ってきました。

子づくりに熱心なのは、最初の方だけのようです(笑)。

>胡同窯変さんへ

カテゴリーを変更されたのですかー?

早速、ぽちっとしに行きますね!

雍正帝は簒奪だったにまちがいない、と私は感じている

そうですか。

やはり大本命は第十四皇子と思われますか!

さまざまなIfの想像をしてしまいますよね。