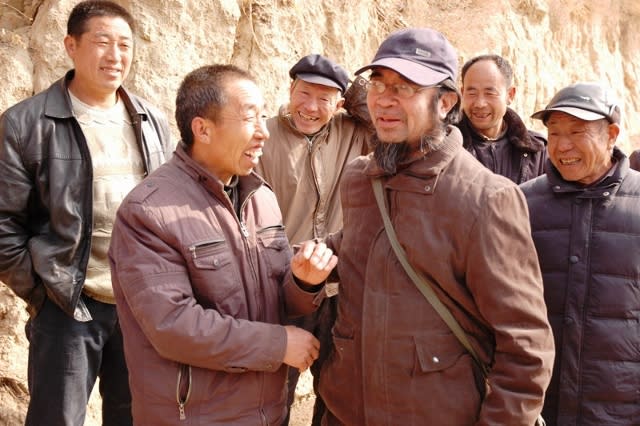

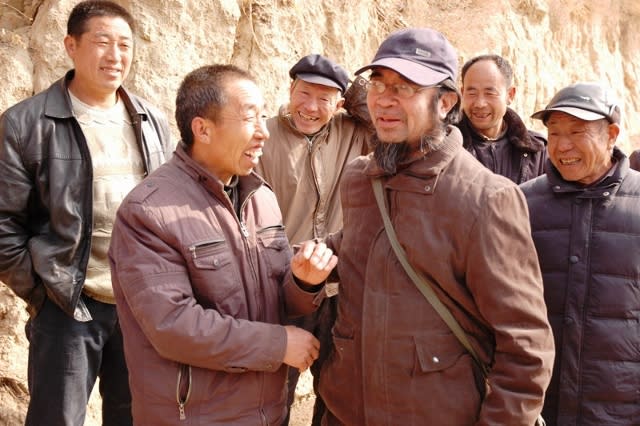

孫氏、村人と話に花が咲く。

みごとに。若者は、まったくいませんな。

春節休みが、終わったところのこの時期、若者らは、すでにえんあんの町に働きに戻っているのだという。

さて。

孫氏とちしき青年の仲間たちはこの度、金のプレートを記念に作ってきたのだ。

それを村人らにプレゼントし、この村に自分たちの足跡も残した。

おもむろにそのプレートを持ち出す。

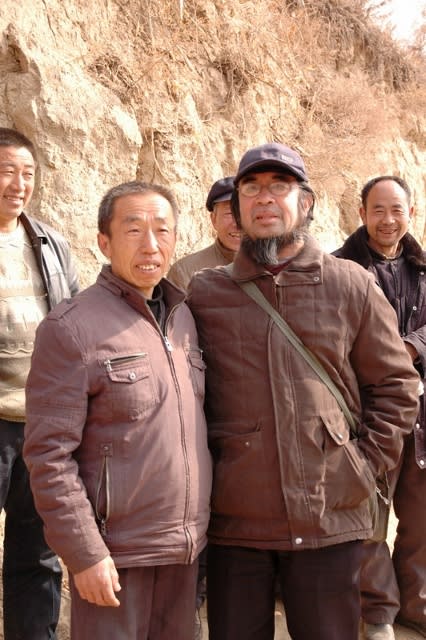

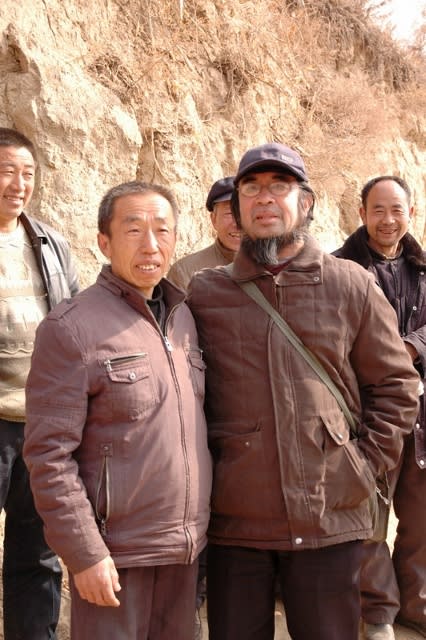

まずは皆で記念撮影。

書かれいている内容は。

「懐念何家村父老郷親(何家村のご老人と親しき人々を想う)」

1969年1月、6名の北京ちしき青年がここで労働にいそしんだことを記し、最後に6人の名前が記されている。

孫氏のほか、もう一人、今回の旅では、6人中2人が再訪。

残りの4人もプレートの制作費用は出したという。確か合計500元だったといっていた。

これない4人も村人への気持ちを託したというわけである。

なかなか粋な計らいではないか。

当時は、一つの村に大体4-6人程度の配属が一般的だったという。

写真を見てわかるだろうが、村人の人口規模などを見ても

(おそらくこの日は、歩ける村人は、全員出てきて、見物にきてまっす!)

外来人口で受け入れられるのが、せいぜいその程度の数だったことは、想像できる。

それ以上受け入れても、食べさせる能力に限界があるということだ。

ちしき青年らは、村の空き家を与えられて寝泊まりし、食事は各家庭の食卓に混ぜてもらい、

農民らとともに農作業に参加したという。

村の入り口でひとしきりおしゃべりやプレートのご披露が済んだところで、

今度は、少し高台にある村の書記の事務所兼自宅に行く。

村の書記は、村人ではなく、役人の系統から配属されてきて、数年ごとに変わる。

つまりここからさらに出世していく官僚さんだ。

一番左の人。まだ若い人ですな。

高台の書記のお宅もほかの農家と同様、家の前に大きな庭がある。

農作業などをする場所でもあり、村の集会所にもなっている。

女性たちと情報交換。

若いお母さんと子ども。

きびしい冬に風邪をひいては大変だから、もおおおもこもこに着込んでおりまっす。

帽子も必須。耳から風邪ひきますからな。

はいている靴もどうも手編みっぽい。母の愛。

左の人が、もう一人のちしき青年出身。

この村で2年を過ごした後は、西安の文工団に就職先を求め、西安で過ごしたそうだ。

そこで若者どうしの紹介で同じ北京出身の今のおくさんと知り合って結婚。

この時期のちしき青年らは、北京に戻るために、絶対に現地の人とは恋愛しないよう、心に誓っていた人が多い。

それは自分が北京に戻りたい時、相手が完全に外地の人であれば、北京戸籍の取得がかなり絶望的だからだ。

北京からのちしき青年であれば、戸籍が戻してもらえる可能性はまだ高い。

こうして北京出身のちしき青年同士が結婚し、とりあえずは西安で暮らし、北京に戻れるチャンスをうかがっていた。

先に戻ったのは、夫のほうである。

彼は道路掃除の枠が空いていたので、それに応募し、北京に戻ることができた。

本来ならあまり人がやりたがらない仕事だが、とにかく戸籍を取得し、戻ることが先決だ、と考えたのである。

そこから奥さんと子供を西安から呼びもどすには、何年もかかったという。

毎月の給与から少しでも多く西安の家族に会いに行くための旅費をねん出しつつ、

おくさんの北京の受け入れ先の職場を見つけるためにあちこちに運動する資金もいる。

数年後にようやく家族が北京でいっしょに暮らせるようになったのだという。

右の方は、孫氏がのちにえんあん文工団に職を得た際の元同僚のM氏。

今では、えんあん市の要職につかれている。

今回は、孫氏の里帰りのためにいろいろと手配してくれたという。

村人らが、どんどん集まってくる。

みごとに。若者は、まったくいませんな。

春節休みが、終わったところのこの時期、若者らは、すでにえんあんの町に働きに戻っているのだという。

さて。

孫氏とちしき青年の仲間たちはこの度、金のプレートを記念に作ってきたのだ。

それを村人らにプレゼントし、この村に自分たちの足跡も残した。

おもむろにそのプレートを持ち出す。

まずは皆で記念撮影。

書かれいている内容は。

「懐念何家村父老郷親(何家村のご老人と親しき人々を想う)」

1969年1月、6名の北京ちしき青年がここで労働にいそしんだことを記し、最後に6人の名前が記されている。

孫氏のほか、もう一人、今回の旅では、6人中2人が再訪。

残りの4人もプレートの制作費用は出したという。確か合計500元だったといっていた。

これない4人も村人への気持ちを託したというわけである。

なかなか粋な計らいではないか。

当時は、一つの村に大体4-6人程度の配属が一般的だったという。

写真を見てわかるだろうが、村人の人口規模などを見ても

(おそらくこの日は、歩ける村人は、全員出てきて、見物にきてまっす!)

外来人口で受け入れられるのが、せいぜいその程度の数だったことは、想像できる。

それ以上受け入れても、食べさせる能力に限界があるということだ。

ちしき青年らは、村の空き家を与えられて寝泊まりし、食事は各家庭の食卓に混ぜてもらい、

農民らとともに農作業に参加したという。

村の入り口でひとしきりおしゃべりやプレートのご披露が済んだところで、

今度は、少し高台にある村の書記の事務所兼自宅に行く。

村の書記は、村人ではなく、役人の系統から配属されてきて、数年ごとに変わる。

つまりここからさらに出世していく官僚さんだ。

一番左の人。まだ若い人ですな。

高台の書記のお宅もほかの農家と同様、家の前に大きな庭がある。

農作業などをする場所でもあり、村の集会所にもなっている。

女性たちと情報交換。

若いお母さんと子ども。

きびしい冬に風邪をひいては大変だから、もおおおもこもこに着込んでおりまっす。

帽子も必須。耳から風邪ひきますからな。

はいている靴もどうも手編みっぽい。母の愛。

左の人が、もう一人のちしき青年出身。

この村で2年を過ごした後は、西安の文工団に就職先を求め、西安で過ごしたそうだ。

そこで若者どうしの紹介で同じ北京出身の今のおくさんと知り合って結婚。

この時期のちしき青年らは、北京に戻るために、絶対に現地の人とは恋愛しないよう、心に誓っていた人が多い。

それは自分が北京に戻りたい時、相手が完全に外地の人であれば、北京戸籍の取得がかなり絶望的だからだ。

北京からのちしき青年であれば、戸籍が戻してもらえる可能性はまだ高い。

こうして北京出身のちしき青年同士が結婚し、とりあえずは西安で暮らし、北京に戻れるチャンスをうかがっていた。

先に戻ったのは、夫のほうである。

彼は道路掃除の枠が空いていたので、それに応募し、北京に戻ることができた。

本来ならあまり人がやりたがらない仕事だが、とにかく戸籍を取得し、戻ることが先決だ、と考えたのである。

そこから奥さんと子供を西安から呼びもどすには、何年もかかったという。

毎月の給与から少しでも多く西安の家族に会いに行くための旅費をねん出しつつ、

おくさんの北京の受け入れ先の職場を見つけるためにあちこちに運動する資金もいる。

数年後にようやく家族が北京でいっしょに暮らせるようになったのだという。

右の方は、孫氏がのちにえんあん文工団に職を得た際の元同僚のM氏。

今では、えんあん市の要職につかれている。

今回は、孫氏の里帰りのためにいろいろと手配してくれたという。

村人らが、どんどん集まってくる。

文革まで遡らないと、本当に魂は、

わからないのだと思います。

表面上の経済力や高層ビル群にまどわされてはいけません。

もっと昔、少数民族支配の清朝の支配機構に似て見えてきたのです。いまくには乾隆帝の時代の前にあるのか、それともそれを過ぎてきたのかと。きんいえいなどもあったりして。

もちろん影響は、清朝から遡っていかないと、本当にはわからないと思います。

私の本当に書きたい時代は、乾隆帝末期なのですが、まだ準備が整わず、少し後になりそうな感じです。