心筋梗塞、脳卒中、他突然死が年間6万件をこすらしい。脳は4分間血液がまわらないと脳細胞がやられ、助かっても植物人間になってしまう。救急車は全国平均で8.6分でかけつけてくれる。ペットの急病で救急車をよぶ不埒物もいるらしいが。

心肺停止後の最初の数分の現場での一次救命措置いかんが、救急車が到着して救急病院に搬送されての二次救命措置での救命率、現場復帰期間の長さをきめる。

目の前で人が倒れた、妻が浴室で倒れた!どう行動するか?頭まっしろで呆然自失じゃ困るね。10時、九博研修室に20数名集合、AからEまで5班にわけ「普通救命講座」スタート。講師は救急手当の指導資格をもつ展示解説部会ボランティアのYさんとアシスタントのIさん。

まずはDVD研修。ムザムザと近親者を突然死させてしまった家族の嘆き、それが国家的反省につながり全国にAED(自動体外式徐細動器)が設置された。救急講座をうけていた女子生徒がそれそれの機転と行動で突然倒れた人の命を救った事例などが紹介される。

救命の連鎖が重要!

1、連鎖の一つ目は各人が突然死を普段から予防する。子供を怪我や溺水、窒息から守る。心筋梗塞や脳卒中の予防、兆候把握。早期の診療をうける。心臓はどこにある?臍から20センチ上くらいの胸の中心部、握りこぶし大と考えておけばよい。この辺りの締め付けられるような痛みが15分以上続いたら血流停滞、心筋梗塞の前兆。

2、救命の二つ目の連鎖は早期認識と通報。

① 倒れている人の周囲の確認、自らの安全確認② 傷病者の肩をたたいて大声で呼びかけ反応確認、胸のあたりが上下するかをみて10秒以内に呼吸確認③ 反応がないことを確認して、周囲に大声で応援を呼ぶ。「人が倒れています、誰か来てください!」④ 来てくれた人たちに119番通報とAEDの調達を依頼(市の施設や学校などにある)⑤ 誰もいない時は自ら119番へ連絡。電話口で状況説明、対応を教えてくれる。

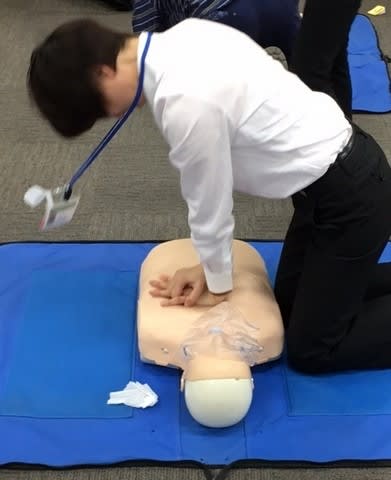

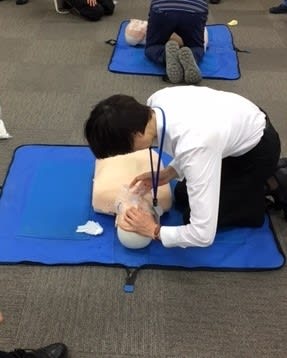

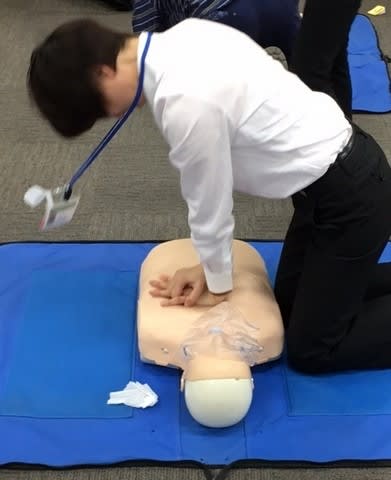

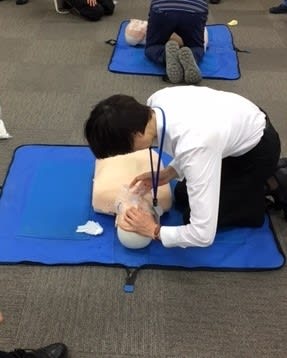

3、三つめの救命連鎖が、救急車が来るまでの一次救命処置、すなわち胸骨圧迫や人口呼吸などの実施。ここから5班にわかれて実技訓練。普段のボランティア活動は来館者に迷惑にならぬよう静かに静かにだが今日は違う。大きな声でてきぱき救命処置をしてくださいとYさん。

<ポイント、勘どころ>

1、 発見と確認・・・倒れていても酔っ払いかもしれない。その場で立ち止まって、左右、上下の安全確認。上から落下物の可能性。車にひかれない? まずは自分自身の安全確認。その後、倒れている人の肩をたたきながらどうしましたか!

2、 呼吸チェック。口は見ない。心肺停止でも最初、わずかに呼吸するらしい。胸の上下を10秒以内で確認

3、 大声で助っ人依頼。知らんふりする人間多い。「すみません」ではダメ。「人が倒れてます。助けてください!!」大声で!

4、 あなた、救急車呼んでくださいではだめ。110番する人がいる。「119番で救急車呼んでください!目を見ながら依頼する」。返事を確認して!

5、 あなた、眼をみて、AEDご存知ですね、急いで探して持ってきてください。駅や市の施設、学校に行ってください

6、胸骨圧迫を開始。 倒れている人に直角にひざまずいて、胸の左右上下の真ん中あたりを手のひらを直角に両手であてて、胸骨を圧迫。1分間に100~120回、「もしもし亀よ亀さんよ」の童謡のテンポで5センチほど胸が沈むくらいに強く、はやく、絶えまなく圧迫。手のひらが胸から浮かない程度にすばやく戻しながら2分ほど実施。交代者を前にして、1,2,3の3で変わりましょうといって交代。代わるとき強く押しすぎないこと。10秒以上胸骨圧迫を止めてはならない。

7、 30回、胸骨圧迫のあと10秒以内の時間で人口呼吸の準備。人口呼吸用のマウスピースを口に押し込む。

8、 再度、30回圧迫をしたあと、顎を中指薬指で持ち上げ、気道を確保して、左手で鼻をつまんで、2回ほど空気を吹き込む。胸のふくらみが感じればOK。1~2回やって、10秒以内にまた胸骨圧迫。これを繰り返す。手元に感染防護具がなければ(家族などの場合OK)人工呼吸を省いても良いが子供がおぼれて心肺停止状態の時などは併用がのぞましい。

9、 AEDが届いたら、操作できますかと聞いて、できなければAEDを受け取って左わきにおいてケースを開け、電源をいれると音声案内が始まる。倒れてる人の胸が濡れているときはタオルでふき取り、張り薬がないか、あれば外して、ペースメーカーが埋め込まれている人はその部位をよけて、電極パッドをイラストに従って右胸と左わき下10センチくらいの張り付ける。毛深い人は付属品のカミソリでそる。パッドがしっかり張られるとAEDは自動的に心電図の解析を始める。この時は誰も倒れている人の体に触れてはいけない。

10、電気ショック開始(充電しています)の指示がでたら、誰も体に触れていないことを確認してショックボタンを押す。ショックの後はまた胸骨圧迫から心肺蘇生を再開。電気ショック不要の指示がでたら直ちに心肺蘇生を再開。

11、AEDは2分おきに心電図解析をはじめ、音声メッセージがでるのでそれに従う。

胸骨圧迫30回、人口呼吸2回の組み合わせの心肺蘇生を救急車が到着するまであきらめずに続ける。救急車が到着してもAEDはそのままの状態で隊員の指示がでるまで心肺蘇生を続けること。救急車が到着してホッとして心肺蘇生を中断しないことが重要。あとは救急隊員にお任せして救急病院で救命措置を施してもらう。

心肺停止後、8分で、現場で心肺蘇生処置をした場合、救命率は20数%、しなかった場合10%の救命の可能性確率。倍以上の差が出る。事故、急病はいつどこで起こるかわからない。多くの人がAEDの使用や心肺蘇生ができることが望ましい。たとえ努力むなしく亡くなられても心肺蘇生に全力を尽くした人がとがめられることはない。勇気をもって対処することが大事。

結構、力がいり、汗ばんでくる。止血方法、気道遺物処置のポイントを教えてもらい、12時55分、シメのビデオをみて13時すぎ終了。救命技能の必要性を痛感させられた。修了証をいただく。とりあえずは心肺蘇生の体験をしたあかしだが体で覚えさせないとだめですね。いざ生身の人間を前にしたら焦ってしまうにちがいない!普段意識しないと館内のAED設置場所さえわかっていないからね。自身の住居周辺のAED設置場所を確認しておくべきだね(スマホのアプリもある)

近くの消防署に問い合わせれば救命講習の案内がでている。Eラーニングもあるようなのでパソコンでも学習できそう。今回は3時間の普通救命講座、その上は上級の救命講座(8時間コース、筆記テストもある)その上は24時間の応急手当普及員講習(救命講習の指導員になるための認定講習)。ありがたい講習でございました!!