いつものことですが、特に今回は“内容の無い”中身ですので、見なくていいです(笑)

5日(土)早朝、某野球場でアトランティス6を飛ばしてきました。

ブレーキ効かせてのハンドキャッチも3回ほどできて、内1回は、手の中にフワ~っと降りてきてくれたので、メチャクチャ感動!

でも、ランチの技術がまだまだなので、高度は十数メートル程度ではないでしょうか。

高度計を搭載しているものの、機能的に難有りで測定できません。

というのも、この高度計(EagleTreeの高度計)は電源を入れると、記憶している前回の最高高度を表示し“続けて”くれます。

しかーし、この“続けて”が曲者で、新たに“18m”以上にならないと更新されない(前回の最高高度を表示し続ける)のです。

まあ単に、18m以上上げればいいだけなのですが・・・

しかし、ランチ難しい・・・

あさっての方向に飛んで行くことは無くなりましたが、相変わらず左に大きく傾きます。

でも時々、傾きが少ないときもあります。

なんとなく、コツを掴みつつあるような・・・気のせいか?

練習あるのみ!

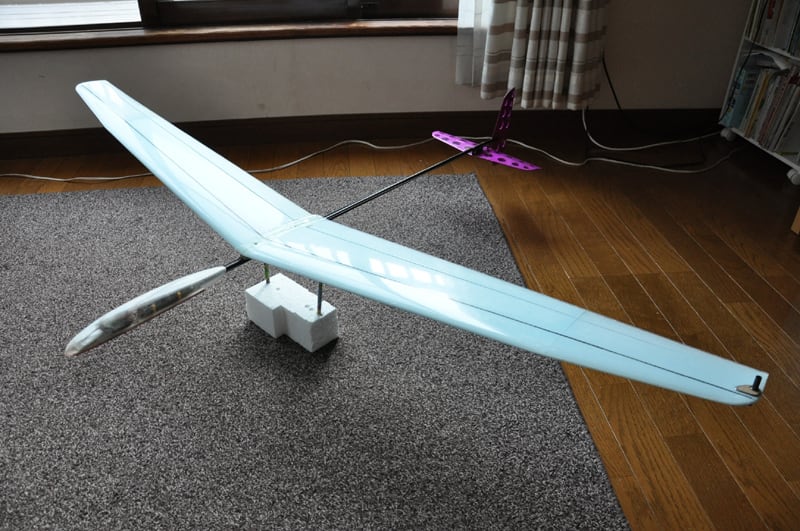

文字だけだと寂しいので、無理矢理「この日の参加機体」です。

5日(土)早朝、某野球場でアトランティス6を飛ばしてきました。

ブレーキ効かせてのハンドキャッチも3回ほどできて、内1回は、手の中にフワ~っと降りてきてくれたので、メチャクチャ感動!

でも、ランチの技術がまだまだなので、高度は十数メートル程度ではないでしょうか。

高度計を搭載しているものの、機能的に難有りで測定できません。

というのも、この高度計(EagleTreeの高度計)は電源を入れると、記憶している前回の最高高度を表示し“続けて”くれます。

しかーし、この“続けて”が曲者で、新たに“18m”以上にならないと更新されない(前回の最高高度を表示し続ける)のです。

まあ単に、18m以上上げればいいだけなのですが・・・

しかし、ランチ難しい・・・

あさっての方向に飛んで行くことは無くなりましたが、相変わらず左に大きく傾きます。

でも時々、傾きが少ないときもあります。

なんとなく、コツを掴みつつあるような・・・気のせいか?

練習あるのみ!

文字だけだと寂しいので、無理矢理「この日の参加機体」です。