着陸のたびにペラが折れるちびFOX。

主翼の上にモーターを移して、プッシャータイプに改造しようかと思っていたところ、Y.Mitaさんと旅ねこさんから「プロペラアダプター(セーバー)を使えばよい」とのコメントをいただきました。

プロペラアダプター?

私の頭の中では、モーターシャフト径とペラの穴が異なる場合に使用するパーツという認識だったため「???」状態でした。

「もしかして、破損防止の働きもあるの?」と、旅ねこさんの動画を拝見してみました・・・

「あわわわわ・・・」

こんなに素晴らしい働きをするなんて・・・知らなかった・・・・

そして恥ずかしいことなのですが・・・

持ってました(バカでーす!)

以前、ちびFOX用のペラを買った際に、注文していないのに送られてきたものです。

まじめにショップにその旨連絡したところ、「手違いで混ざってしまったようです。返品しなくて結構ですので、どうぞご使用ください。」とのこと。

その時は「アダプターいらないな・・・」と思っていたのですが、今日になって感謝感謝です。

では早速。

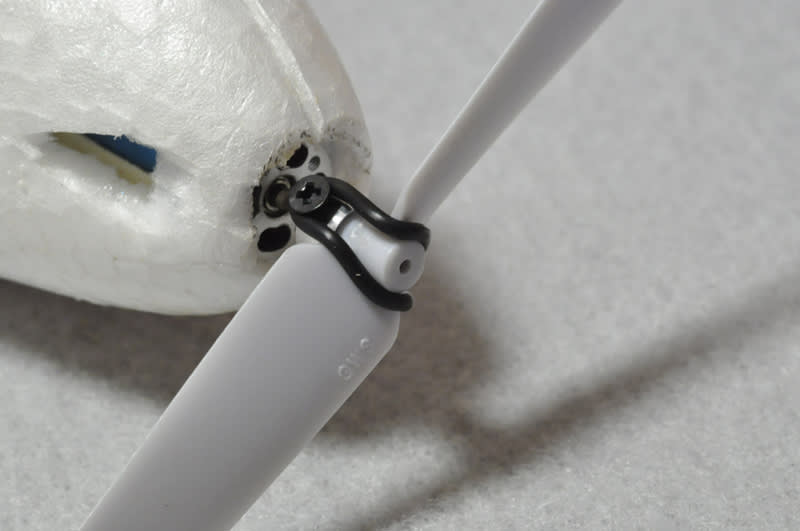

このように取り付けていたものを

プロペラセーバーに変えました。

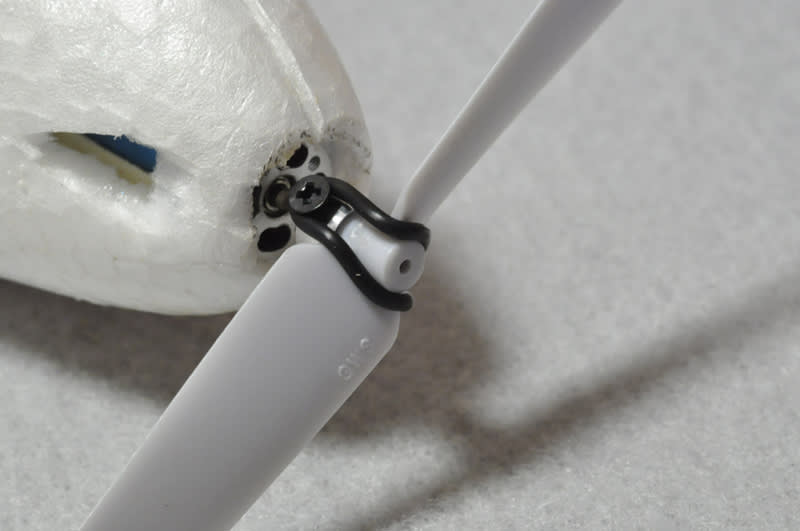

これにより、着陸時にペラがこんな状態になっていても

外れるだけで折れない(折れにくい)ということ。

いやあ、すばらしい!

そして恥ずかしい・・・

Y.Mitaさん、旅ねこさん、ありがとうございました!!

主翼の上にモーターを移して、プッシャータイプに改造しようかと思っていたところ、Y.Mitaさんと旅ねこさんから「プロペラアダプター(セーバー)を使えばよい」とのコメントをいただきました。

プロペラアダプター?

私の頭の中では、モーターシャフト径とペラの穴が異なる場合に使用するパーツという認識だったため「???」状態でした。

「もしかして、破損防止の働きもあるの?」と、旅ねこさんの動画を拝見してみました・・・

「あわわわわ・・・」

こんなに素晴らしい働きをするなんて・・・知らなかった・・・・

そして恥ずかしいことなのですが・・・

持ってました(バカでーす!)

以前、ちびFOX用のペラを買った際に、注文していないのに送られてきたものです。

まじめにショップにその旨連絡したところ、「手違いで混ざってしまったようです。返品しなくて結構ですので、どうぞご使用ください。」とのこと。

その時は「アダプターいらないな・・・」と思っていたのですが、今日になって感謝感謝です。

では早速。

このように取り付けていたものを

プロペラセーバーに変えました。

これにより、着陸時にペラがこんな状態になっていても

外れるだけで折れない(折れにくい)ということ。

いやあ、すばらしい!

そして恥ずかしい・・・

Y.Mitaさん、旅ねこさん、ありがとうございました!!