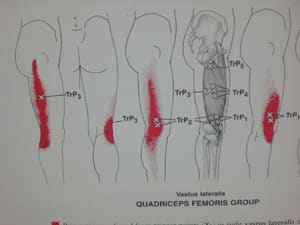

初めに、下の図をご覧ください。

図版引用:トラベル&サイモンズ トリガーポイントフリップチャート/アナトミートレイン第2版 LIPPINCOTT WILLIAMS&WILKINS

左の図は、四頭筋という腿の筋肉のうち、腿の外側についている外側広筋という筋肉に生じた

「トリガーポイント」という故障によってみられる「痛みの地図」です。

右の図は外側広筋とユニットとして一緒に働く筋肉たちが描かれています。

この図を見ると、外側広筋と大殿筋と広背筋はつながりあいがあることがわかるでしょう!?

もう一つ知っていてほしいのは、それらの筋が仙骨を中心にクロスするように対角線上に協調して働くということです。

つまり、右の広背筋は左の大殿筋と仲がいいということ。

と、そこまでを頭の片隅に置きつつ…

今日の話は膝の外側の痛み(Trp1と2の範囲)のお話になります。

では、どうぞ!

=========================================

先日初来院のAさんは盲目のスプリンター。

左ひざに古傷を抱えています。

今回もまた、練習中に左ひざが痛くなったとご来院。

腸脛靭帯炎ではないかと心配されていましたが、

膝の痛みは外側広筋のトリガーポイントのようでした。

治療後Aさんの膝は無事に痛みなく動くようになりましたが、

それだけではまだ仕事としては未完成。

Aさんは競技者ですので、再発せずに今季を乗り切れるかが重要なんですね。

そうなると、何がゆえに左膝に無理がかかっているのか、

その要因を探り当て、対処の手を講じなくてはなりません。

そして、無事再発が抑えられてようやく仕事は完成形となるわけです。

膝の外側の故障が片側に度々現れるということですので、

何らかの理由があるはずです。

それを探るために、Aさんの所作を注意深く観察します。

Aさんの院内の移動を見るに、若干前傾して腰を引いた所作が目立ちます。

これはおそらく目が見えないことが原因でしょう。

ピンと来ない方は、暗い部屋の中を歩くことを想像してみてください。

どこに何があるのか手で探りながら歩くでしょう!?

そうした時、腰を引いて、前傾して歩く姿が浮かんできませんか!?

そうした所作は、おそらくAさんにとっては日常なんだと思います。

残念なことに股関節を曲げた姿勢では、大殿筋は十分に力を発揮できなくなります。

広背筋、大殿筋、外側広筋はユニットとして協力して働いているということですので、

大殿筋がお休みした分、広背筋や外側広筋はより大きな仕事をこなさなくてはならなくなります。

加えて、脚を踏み込んだ際には外側広筋は大殿筋とともにショックアブソーバーとしての働きを担うのですが、

大殿筋が働ききれないと、その分外側広筋が頑張らなくてはならなくなる。

総じて、外側広筋の負担は大きくなる。

あとは身体の癖として、どちらの脚をよりどころにするのかで負担が集まる側の脚が決まるのでしょう。

通常私たちはどちらか一方の脚をより強く支えに使います。

両脚均等には使っていないのですね(^^;)

これを調べるのは簡単で、直立したまま重心を左右の脚に移して見てください。

スッと乗りやすい側の脚がメインの支えに使われている脚です。

そうした検査からも、Aさんの場合は左の脚に負担が集まっていることがわかりました。

さて、ここまでの情報から再発予防の一手を考えなくてはなりません。

いろんな方法が考えられたんですが、

Aさん、アスリートですから、

競技力の向上にも積極的な一手になったほうが面白いな、と思ったんです。

そこで、選んだのがディップスです。

う~ん、だいぶ長くなってしまいましてね(^^;)

ディップスとはいえ、若干の工夫が凝らしておりまして、

その点も含めてまた今度、ということで…

今日はここまで!

=つづく=