*あなたが採択してはならないと考える教科書、採択してほしい教科書を、その理由と共にアンケート用紙にはっきり書いてください。

*この資料で取り上げている各教科書の長所・短所以外にも、あなたの視点で教科書を読み、たくさん意見を書いてください。

*意見は何枚でも書けます。できたら一つのテーマで1枚書いてください。

*意見は記名でも無記名でも出せます。

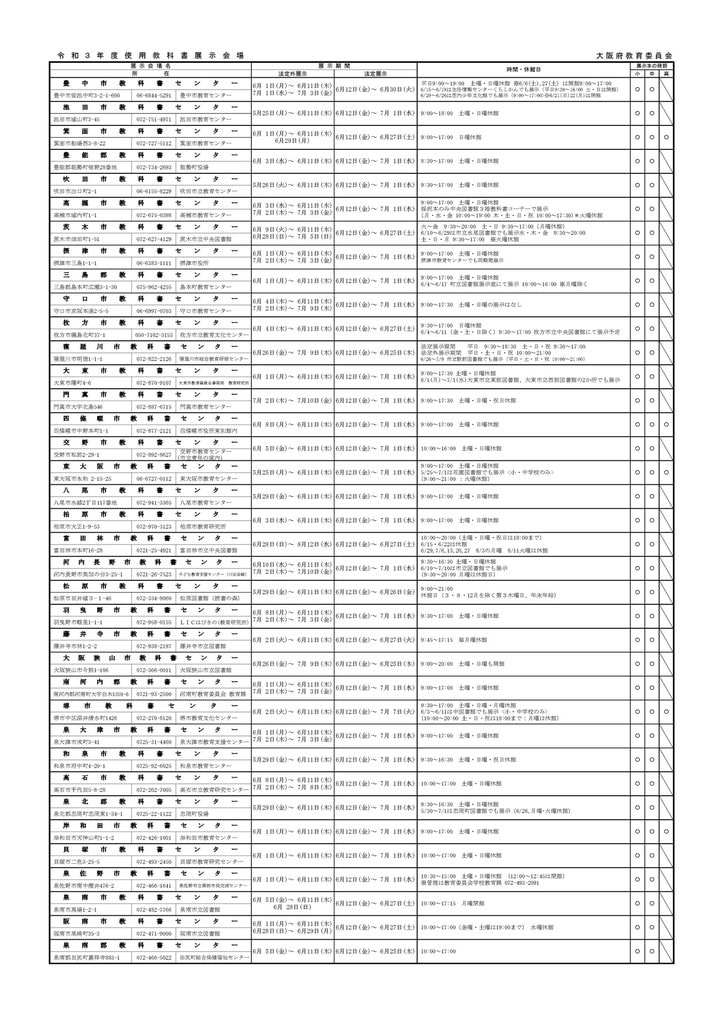

*新型コロナによる人数・時間制限があるかも知れないので、事前に確認してください。

歴史・公民・道徳教科書資料は以下のページからPDFでダウンロードできます。

https://www.data-box.jp/pdir/143f94c7da6443a5b23364d31eff4eb9

◆◆公民教科書◆◆

1 公民教科書を選ぶ視点

①公民学習の目的は、「主権者」としてふさわしい資質を身につけることにあります。日本国憲法の三原則は「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」なので、公民教科書もこれらをきちんと学べるものでなければなりません。しかるに近年、戦前の「大日本帝国憲法」を理想とし、「改憲」を求める保守勢力によって、憲法三原則を事実上否定するような公民教科書が作られ、その他の教科書も影響を受けるようになっています。

日本国憲法は「平和憲法」とも呼ばれ、明治維新以降、アジアの大国を目指して侵略戦争を続けた結果、破滅的な犠牲をもたらしたことへの痛切な反省から生まれたものです。この憲法をないがしろにし、「国防」「義務」を子どもたちに押しつける教科書ではなく、人類普遍の民主主義の原則である「人権・平和・共生」の大切さを伝える公民教科書を選んでください。

②公民学習の中でもっとも大切なのは、「人権」についての学習です。「個人の尊厳」「個人の権利」は、しばしば「わがまま」「利己主義」の根源であるかのようにいわれますが、一人一人が大切にされなければ、「自由」や「平等」は一部の権力を持った人たちだけのものになり、弱い立場の人は「自由」も「平等」も享受できません。すべての人が大切にされる社会のあり方を考える公民教科書を選んでください。

③公民教科書は政治分野の記述に目が行きがちですが、経済分野の記述も重要です。近年、経済の「新自由主義」が盛んになるにつれ、若者の「起業」が奨励され、「もしあなたが経営者になるとしたら」などのテーマで、経済の学習を進める公民教科書が出てきています。しかし子どもたちのほとんどは経営者にはなれず、どこかで雇用される労働者になります。したがって「労働者の権利」「労働法」「社会保障」について学ぶことが非常に重要であるにもかかわらず、以前ほど教科書に記述されていないため、卒業後、無防備なままアルバイトをしたり就職して、不利益を受けても身を守れない状況が生まれています。経済分野がどのような視点で記述されているかにも注目して、公民教科書を選んでください。

2 各社の教科書の特徴

<育鵬社>

1.日本国憲法(p.40~41)

・日本国憲法より大日本帝国憲法を大きく扱う。

・日本国憲法はGHQが1週間で作った押しつけ憲法だと強調。しかし、もともと日本政府が作成した原案が大日本帝国憲法とほとんど変わらないものだったので、GHQが急いで作成した。その後、多くの日本の憲法学者がかかわり修正され、今の憲法になった。

・「憲法にのっとって国を運営していくことが立憲主義」と説明しているが(p.39)、これは法治主義の説明。他社は「憲法によって国家権力を制限するのが立憲主義」とちゃんと説明。

2.国民主権(p.42~43)

・国民主権の説明より天皇の役割の説明ばかり。1ページに天皇の写真が4枚もある。

・2011年3月16日の「天皇のお言葉」も掲載(p.14)。

3.基本的人権の尊重(p.46~47)

・基本的人権の大切さより、「基本的人権の制限」や「国民の義務」を強調。

・曽野綾子氏の言葉「人は一つの国家にきっちりと帰属しないと『人間』にもならない」を掲載(p.11)。これでは国籍のない在日朝鮮人や難民は「人間」ではないことになる。

4.平和主義(p.48~49)

・平和主義より、自衛隊の説明ばかり。

・第9条の具体的説明はなく、自衛権と自衛隊の重要性を強調。

・世界の憲法の「国防の義務」を大きく紹介。「国防の義務」のない日本は異質と言わんばかり。

・安倍首相の自衛隊観閲式の写真もある。初めて教科書に「旭日旗」が登場。

・「平和主義と防衛」(p.50~51)では、日米安保が「日本防衛の柱」だと沖縄米軍基地の重要

性を強調。集団的自衛権についても詳しく説明。

5.憲法改正(p.52~53)

・「各国の憲法改正回数」の表を載せ、「無改正」の日本は異質であるかのようなイメージを与える。回数の多いドイツと日本の憲法体系の違いを無視して回数を比べても意味がない。ドイツは法律で扱うような具体的なことも憲法に記載するので、改正回数が多くなる。

・第9条、第96条など、安倍政権が変えようとしている項目について賛否の討論させる(p.72~73)。安倍政権の9条改憲案(第三項を追加)も議論させ、改憲に誘導。

・新聞記事の紹介も「自衛隊明記」をめぐる世論調査記事(p.85)。

6.ディベートは歴代自民党政権のこだわりテーマばかり(p.87)

・「子どもの権利条約」(子どものわがままを助長すると、10年以上日本では批准しなかった)。

・「国際捕鯨委員会脱退」(クジラ料理は日本の伝統文化と捕鯨にこだわる)。

・「特定秘密保護法」(世論の反対を押し切って可決)。

・「夫婦別姓」(別姓は家族の一体化を損なうと反対)。

・「外国人参政権」(選挙権がほしければ帰化しろと主張。多民族共生を認めない)。

7.「核融合発電」をクリーンエネルギーと紹介(p.177)

大事故を起こした福島原発は核分裂を利用した原子力発電。「核融合発電」も原発であることに

変わりはない。技術的にも難しく危険性はむしろ大きい。放射性廃棄物も大量に出る。

8.2025年の「大阪万博」を大きく取り上げる(p.198~199)

安倍政権の推進する「Society5.0」を全面賛美して、「だれもが快適で活力に満ちた質の高い生

活を送れるようになる」とバラ色の未来を描く。しかし「Society5.0」の要となる「5G」(第5世代移動通信システム)ひとつをとっても、大容量の電磁波が人体に与える影響が心配されている。問題点をいっさい示さず、政権の宣伝パンフレットのような教科書は許されない。

9.「領土問題」を特集(p.188~189)

・「北方領土」と「竹島」については、ロシアと韓国の主張も紹介。

10.「国旗・国歌」

・「国旗・国歌」への敬意の表し方を細かく記述(p.181)

11.その他

・「従軍慰安婦」の存在を否定するかのように、朝日新聞の謝罪記事を掲載(p.85)。

・全体として安倍首相、天皇、自衛隊の写真がたいへん多い。政権への迎合。

*育鵬社公民教科書を作成しているのは八木秀次氏ら安倍政権のブレーンと呼ばれる人たち。日本会議(日本最大の右翼集団)系の学者たちが作成。

<自由社>

1.あまりにも極端な記述が多く、100件を超える検定意見がついた。

2.全体として、内容は育鵬社公民をもっと極端にしたような記述 。

・「国民」より「国家」「政治権力」を重視(p.44~45)。

・「天皇のお仕事」(p.68~69)。天皇の日常を詳しく説明。

・中国など近隣諸国の人権侵害について詳しい(p.186~187)。

・「国防」の重要性を強調し、自衛隊の最新兵器を掲載(p.82)。

・「海をめぐる国益の衝突」(p.174~175)。周辺諸国との対立・国防の重要性を強調。

・「我が国の領土問題」(p.170~171)。竹島について韓国の主張も紹介。

*自由社公民教科書を作成したのは、藤岡信勝氏ら「新しい歴史教科書をつくる会(つくる会)」の人たち。もともとは八木秀次氏らと一緒に歴史・公民教科書を作っていたが、今は分裂。

自由社歴史教科書は、あまりにも極端な記述が多く、検定意見が限度を超え不合格になった。

<教育出版>

1.日本国憲法(p.42~43)

・女性の人権を定めた第24条の作成に貢献したベアテ・シロタ・ゴードンを紹介。

2.国民主権(p.44~45)

・天皇については「象徴」として、政治的な権力行使はないと記述。

3.基本的人権の尊重(p.46~71)。

・人々の取り組みによってかちとってきたものをたくさん取り上げている。

識字、ハンセン病、LGBT(p.52~53)、ヘイトスピーチ(p.55)、死刑囚の再審(p.56)、

朝日訴訟(p.58)、子ども食堂(p.59)、夜間学級(p.60)、B型肝炎訴訟(p.63)、オスプレイ反対デモ(p.65)。

4.平和主義

・第9条を全文紹介(p.72)。

・自衛隊にたいしては「憲法違反」という声もあると紹介(p.73)。

・コスタリカの憲法がどのように軍隊をなくしたかも紹介(p.75)。

・現在の日本の平和を巡る現状と取り組みを考察(p.76~77)。

5.メディアリテラシーとクリティカル・シンキング

誤った情報に惑わされないための方法(p.94~95)。

6.地方自治でも人々の取り組みを紹介。

巻原発の住民投票(p.117)、市町村合併(p.120)、外国人の参加(p.121)。

7.経済をわかりやすく記述

・導入「もし、すべての給食を一人で作ったら」(p.128~129)。

・「安心して働ける社会」(p.145)で外国人労働者の問題も取り上げている。障がい者雇用の企業を紹介。

・今回、教育出版は中学生の起業を取り上げたが(p.146~147)、若者がぶつかる労働問題(非正規雇用、低賃金、超過勤務など)をもっと取り上げるべき。

8.社会保障、福祉

「平等」と「公正」をわかりやすいイラストで説明(p.177)

9.領土問題

「威嚇や武力にうったえることなく、外交交渉によって平和的に解決することが何より重要」と記述(p.197)。

10.国際社会

平和外交(p.198~199)、子どもと女性の人権侵害(p.216~217)

11.エネルギー

核のゴミのゆくえについて(p.219)

<帝国書院>

1.政治分野は「なぜこれを掲載するのか」と疑問に思うものがある。

・政権への忖度―新聞比べが「自民圧勝」の記事(p.72)。

2.経済の学習が経営者の立場から考えさせるようになっている。

・「パン屋を企業しよう」①(p.128)、②(p.130)、③(p.132)、④(p.136)、⑤(p.138)、⑥(p.140)、⑦(p.142)、企業の企画書完成(p.143~144)。労働問題を働く人の基本的人権の保障から考えるのではなく、人手不足など企業側の都合から考えさせている。

<日本文教出版>

1.政権への忖度か?

・政党のページは「自民大勝」の写真(p.82)。

・内閣のページは安倍首相の写真ばかり(p.92)。

2.領土問題は特集(p.184~185)。

日本政府の見解のみ記述。

3.原発は再稼働を進める政府を肯定的に記述(p.203)。

<東京書籍>

1.エネルギー問題の記述が最悪(p.196~197)。

福島の復興を強調し、原発事故の影響に苦しむ人についての記述がない。

2.領土問題は特集(p.184~185)

日本政府の見解のみ記述。

3.政治も経済も、まんべんなく書かれているが、特に良い記述はない。わかりやすくもない。

*この資料で取り上げている各教科書の長所・短所以外にも、あなたの視点で教科書を読み、たくさん意見を書いてください。

*意見は何枚でも書けます。できたら一つのテーマで1枚書いてください。

*意見は記名でも無記名でも出せます。

*新型コロナによる人数・時間制限があるかも知れないので、事前に確認してください。

歴史・公民・道徳教科書資料は以下のページからPDFでダウンロードできます。

https://www.data-box.jp/pdir/143f94c7da6443a5b23364d31eff4eb9

◆◆公民教科書◆◆

1 公民教科書を選ぶ視点

①公民学習の目的は、「主権者」としてふさわしい資質を身につけることにあります。日本国憲法の三原則は「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」なので、公民教科書もこれらをきちんと学べるものでなければなりません。しかるに近年、戦前の「大日本帝国憲法」を理想とし、「改憲」を求める保守勢力によって、憲法三原則を事実上否定するような公民教科書が作られ、その他の教科書も影響を受けるようになっています。

日本国憲法は「平和憲法」とも呼ばれ、明治維新以降、アジアの大国を目指して侵略戦争を続けた結果、破滅的な犠牲をもたらしたことへの痛切な反省から生まれたものです。この憲法をないがしろにし、「国防」「義務」を子どもたちに押しつける教科書ではなく、人類普遍の民主主義の原則である「人権・平和・共生」の大切さを伝える公民教科書を選んでください。

②公民学習の中でもっとも大切なのは、「人権」についての学習です。「個人の尊厳」「個人の権利」は、しばしば「わがまま」「利己主義」の根源であるかのようにいわれますが、一人一人が大切にされなければ、「自由」や「平等」は一部の権力を持った人たちだけのものになり、弱い立場の人は「自由」も「平等」も享受できません。すべての人が大切にされる社会のあり方を考える公民教科書を選んでください。

③公民教科書は政治分野の記述に目が行きがちですが、経済分野の記述も重要です。近年、経済の「新自由主義」が盛んになるにつれ、若者の「起業」が奨励され、「もしあなたが経営者になるとしたら」などのテーマで、経済の学習を進める公民教科書が出てきています。しかし子どもたちのほとんどは経営者にはなれず、どこかで雇用される労働者になります。したがって「労働者の権利」「労働法」「社会保障」について学ぶことが非常に重要であるにもかかわらず、以前ほど教科書に記述されていないため、卒業後、無防備なままアルバイトをしたり就職して、不利益を受けても身を守れない状況が生まれています。経済分野がどのような視点で記述されているかにも注目して、公民教科書を選んでください。

2 各社の教科書の特徴

<育鵬社>

1.日本国憲法(p.40~41)

・日本国憲法より大日本帝国憲法を大きく扱う。

・日本国憲法はGHQが1週間で作った押しつけ憲法だと強調。しかし、もともと日本政府が作成した原案が大日本帝国憲法とほとんど変わらないものだったので、GHQが急いで作成した。その後、多くの日本の憲法学者がかかわり修正され、今の憲法になった。

・「憲法にのっとって国を運営していくことが立憲主義」と説明しているが(p.39)、これは法治主義の説明。他社は「憲法によって国家権力を制限するのが立憲主義」とちゃんと説明。

2.国民主権(p.42~43)

・国民主権の説明より天皇の役割の説明ばかり。1ページに天皇の写真が4枚もある。

・2011年3月16日の「天皇のお言葉」も掲載(p.14)。

3.基本的人権の尊重(p.46~47)

・基本的人権の大切さより、「基本的人権の制限」や「国民の義務」を強調。

・曽野綾子氏の言葉「人は一つの国家にきっちりと帰属しないと『人間』にもならない」を掲載(p.11)。これでは国籍のない在日朝鮮人や難民は「人間」ではないことになる。

4.平和主義(p.48~49)

・平和主義より、自衛隊の説明ばかり。

・第9条の具体的説明はなく、自衛権と自衛隊の重要性を強調。

・世界の憲法の「国防の義務」を大きく紹介。「国防の義務」のない日本は異質と言わんばかり。

・安倍首相の自衛隊観閲式の写真もある。初めて教科書に「旭日旗」が登場。

・「平和主義と防衛」(p.50~51)では、日米安保が「日本防衛の柱」だと沖縄米軍基地の重要

性を強調。集団的自衛権についても詳しく説明。

5.憲法改正(p.52~53)

・「各国の憲法改正回数」の表を載せ、「無改正」の日本は異質であるかのようなイメージを与える。回数の多いドイツと日本の憲法体系の違いを無視して回数を比べても意味がない。ドイツは法律で扱うような具体的なことも憲法に記載するので、改正回数が多くなる。

・第9条、第96条など、安倍政権が変えようとしている項目について賛否の討論させる(p.72~73)。安倍政権の9条改憲案(第三項を追加)も議論させ、改憲に誘導。

・新聞記事の紹介も「自衛隊明記」をめぐる世論調査記事(p.85)。

6.ディベートは歴代自民党政権のこだわりテーマばかり(p.87)

・「子どもの権利条約」(子どものわがままを助長すると、10年以上日本では批准しなかった)。

・「国際捕鯨委員会脱退」(クジラ料理は日本の伝統文化と捕鯨にこだわる)。

・「特定秘密保護法」(世論の反対を押し切って可決)。

・「夫婦別姓」(別姓は家族の一体化を損なうと反対)。

・「外国人参政権」(選挙権がほしければ帰化しろと主張。多民族共生を認めない)。

7.「核融合発電」をクリーンエネルギーと紹介(p.177)

大事故を起こした福島原発は核分裂を利用した原子力発電。「核融合発電」も原発であることに

変わりはない。技術的にも難しく危険性はむしろ大きい。放射性廃棄物も大量に出る。

8.2025年の「大阪万博」を大きく取り上げる(p.198~199)

安倍政権の推進する「Society5.0」を全面賛美して、「だれもが快適で活力に満ちた質の高い生

活を送れるようになる」とバラ色の未来を描く。しかし「Society5.0」の要となる「5G」(第5世代移動通信システム)ひとつをとっても、大容量の電磁波が人体に与える影響が心配されている。問題点をいっさい示さず、政権の宣伝パンフレットのような教科書は許されない。

9.「領土問題」を特集(p.188~189)

・「北方領土」と「竹島」については、ロシアと韓国の主張も紹介。

10.「国旗・国歌」

・「国旗・国歌」への敬意の表し方を細かく記述(p.181)

11.その他

・「従軍慰安婦」の存在を否定するかのように、朝日新聞の謝罪記事を掲載(p.85)。

・全体として安倍首相、天皇、自衛隊の写真がたいへん多い。政権への迎合。

*育鵬社公民教科書を作成しているのは八木秀次氏ら安倍政権のブレーンと呼ばれる人たち。日本会議(日本最大の右翼集団)系の学者たちが作成。

<自由社>

1.あまりにも極端な記述が多く、100件を超える検定意見がついた。

2.全体として、内容は育鵬社公民をもっと極端にしたような記述 。

・「国民」より「国家」「政治権力」を重視(p.44~45)。

・「天皇のお仕事」(p.68~69)。天皇の日常を詳しく説明。

・中国など近隣諸国の人権侵害について詳しい(p.186~187)。

・「国防」の重要性を強調し、自衛隊の最新兵器を掲載(p.82)。

・「海をめぐる国益の衝突」(p.174~175)。周辺諸国との対立・国防の重要性を強調。

・「我が国の領土問題」(p.170~171)。竹島について韓国の主張も紹介。

*自由社公民教科書を作成したのは、藤岡信勝氏ら「新しい歴史教科書をつくる会(つくる会)」の人たち。もともとは八木秀次氏らと一緒に歴史・公民教科書を作っていたが、今は分裂。

自由社歴史教科書は、あまりにも極端な記述が多く、検定意見が限度を超え不合格になった。

<教育出版>

1.日本国憲法(p.42~43)

・女性の人権を定めた第24条の作成に貢献したベアテ・シロタ・ゴードンを紹介。

2.国民主権(p.44~45)

・天皇については「象徴」として、政治的な権力行使はないと記述。

3.基本的人権の尊重(p.46~71)。

・人々の取り組みによってかちとってきたものをたくさん取り上げている。

識字、ハンセン病、LGBT(p.52~53)、ヘイトスピーチ(p.55)、死刑囚の再審(p.56)、

朝日訴訟(p.58)、子ども食堂(p.59)、夜間学級(p.60)、B型肝炎訴訟(p.63)、オスプレイ反対デモ(p.65)。

4.平和主義

・第9条を全文紹介(p.72)。

・自衛隊にたいしては「憲法違反」という声もあると紹介(p.73)。

・コスタリカの憲法がどのように軍隊をなくしたかも紹介(p.75)。

・現在の日本の平和を巡る現状と取り組みを考察(p.76~77)。

5.メディアリテラシーとクリティカル・シンキング

誤った情報に惑わされないための方法(p.94~95)。

6.地方自治でも人々の取り組みを紹介。

巻原発の住民投票(p.117)、市町村合併(p.120)、外国人の参加(p.121)。

7.経済をわかりやすく記述

・導入「もし、すべての給食を一人で作ったら」(p.128~129)。

・「安心して働ける社会」(p.145)で外国人労働者の問題も取り上げている。障がい者雇用の企業を紹介。

・今回、教育出版は中学生の起業を取り上げたが(p.146~147)、若者がぶつかる労働問題(非正規雇用、低賃金、超過勤務など)をもっと取り上げるべき。

8.社会保障、福祉

「平等」と「公正」をわかりやすいイラストで説明(p.177)

9.領土問題

「威嚇や武力にうったえることなく、外交交渉によって平和的に解決することが何より重要」と記述(p.197)。

10.国際社会

平和外交(p.198~199)、子どもと女性の人権侵害(p.216~217)

11.エネルギー

核のゴミのゆくえについて(p.219)

<帝国書院>

1.政治分野は「なぜこれを掲載するのか」と疑問に思うものがある。

・政権への忖度―新聞比べが「自民圧勝」の記事(p.72)。

2.経済の学習が経営者の立場から考えさせるようになっている。

・「パン屋を企業しよう」①(p.128)、②(p.130)、③(p.132)、④(p.136)、⑤(p.138)、⑥(p.140)、⑦(p.142)、企業の企画書完成(p.143~144)。労働問題を働く人の基本的人権の保障から考えるのではなく、人手不足など企業側の都合から考えさせている。

<日本文教出版>

1.政権への忖度か?

・政党のページは「自民大勝」の写真(p.82)。

・内閣のページは安倍首相の写真ばかり(p.92)。

2.領土問題は特集(p.184~185)。

日本政府の見解のみ記述。

3.原発は再稼働を進める政府を肯定的に記述(p.203)。

<東京書籍>

1.エネルギー問題の記述が最悪(p.196~197)。

福島の復興を強調し、原発事故の影響に苦しむ人についての記述がない。

2.領土問題は特集(p.184~185)

日本政府の見解のみ記述。

3.政治も経済も、まんべんなく書かれているが、特に良い記述はない。わかりやすくもない。