先月(2020.11.16)、年上の友人Kさんと「おか田」(奈良市今御門町26-2 Noriビル1階)を訪ねた(要電話予約)。猿沢池から少し南に下がり、旧魚佐旅館(現「KOTOWA 奈良公園 Premium View」)の斜め後ろのところにある。いただいたのは「夜のコース」税別12,000円だった。GoTo EATの食事券が使えたので、実質的には25%OFFとなる。

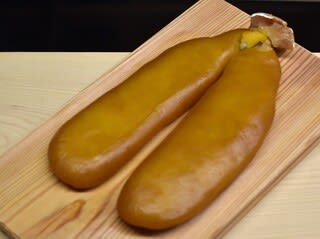

※トップ写真は夜のコースの前菜(八寸)。前菜からこんなに豪華とは!

この写真のみ、同店の

公式Facebookから拝借

ご主人の岡田直己さんは奈良市のご出身。エコール辻 大阪(辻調理師専門学校)を卒業し、大阪の名店で16年間修業されたそうだ。なお岡田さんは奈良きたまち「而今(にこん)」の清水唱二郎さんと幼ななじみだそうだ。この日いただいた料理の数々を、以下に紹介する。同店の

公式サイトには、

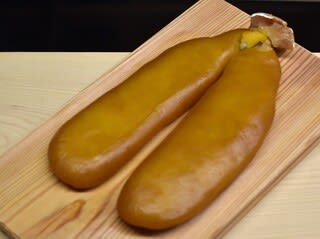

前菜料理のフタを取ったところ。一番手前がご店主手作りのからすみ

からすみは、こんな風に手作りされている

おか田のこだわり

市場で厳選した季節の食材を吟味するのは勿論、地元奈良の新鮮なお野菜も使用致しております。お出汁には味の濃い道南の真昆布と血合いを取り除いた香り豊かな本枯節をふんだんに使用し、旨味、風味共に味わって頂けます。

前菜をアップで撮ってみた

お料理を彩る器にもこだわり、目でも季節を感じ、楽しんで頂けるよう趣向を凝らしてお迎えいたします。皆様にご提供する‘至福の時間’ 是非、おか田で楽しんで頂けたら幸いです。

椀物には、こんなにたくさんのウニが!

刺身の一品め

お昼のコース 5.000円(税抜)/夜のコース 12.000円(税抜)

季節に合わせたお料理を月替わりでご提供いたします。

希少種・スマガツオのたたき。「大トロ以上にうまい」という評判通りだった!

アナゴとキュウリを海苔に巻いていただく。うーん、これはしみじみと美味しい

奈良のグルメ情報を網羅した

「奈良グルメ図鑑」には、このように紹介されていた。

猿沢池から南へすぐ、心斎橋のミシュラン2つ星店「枡田」で16年間修行された店主が独立。今回いただいたのはランチのおきまり(5000円)。正統な懐石料理の中に少し洋を取り入れた舌だけでなく目にも楽しい料理がいただける。

炊き込みご飯は、土鍋炊き

オーダーメイドで1年かけて作られた輪島塗の椀や鴛鴦(オシドリ)の器、香水の瓶の醤油差しなど趣向を凝らした器も素晴らしい。誠実な店主の気配りのきいた接客も心地よく、入店から退店まで気持ちのいい時間が過ごせる。

「残ればおにぎりにしますよ」とのことだったが、私は何度もお代わりしてすべて平らげた

前菜からデザートまで、珍しくて美味しい料理のオンパレードだった。スゴいお店が奈良に登場したものだ。近年、奈良市内では日本料理を中心に、新店ラッシュが続いている。こんないいお店ができたのなら、これまで大阪や京都に流れていた口の肥えたお客さんが奈良市内に戻る良いきっかけになることだろう。

ご店主、素晴らしいお料理をありがとうございました!Kさん、また一献傾けましょう!

※食べログは、

こちら