今年も「平城京天平祭・春2013」が開催される。大和路アーカイブには《開催日時 : 2013年5月3日~2013年5月5日 開催場所 : 平城宮跡 問合せ先 : 平城宮跡にぎわいづくり実行委員会》と出ている。5月3日(金・祝)には、恒例の「天平行列」も実施される。

先週の木曜日(2/14)、実行委員会事務局の平田隆子さんから私の勤務先に、行列に参加するメンバー募集の依頼があった。いただいたメールによると

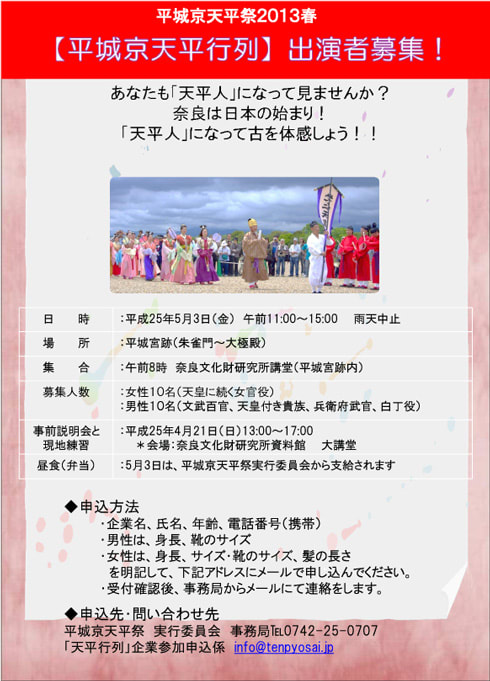

本年も平城宮跡において5月3日(金曜日)~5月5日(日曜日)「平城京天平祭」を開催することとなりました。その催しの中心軸となる「天平行列」を、奈良文化財研究所の先生方に歴史的監修を受けながら構成いたします。今後、京都「時代祭」を超える荘厳な行列にしていきたいと思っています。奈良発祥の企業の皆さんに、遷都 1303 年を迎える平城宮跡での「天平行列」に参加・出演いただき、「日本の始まり 奈良」を感じていただけると幸いです。

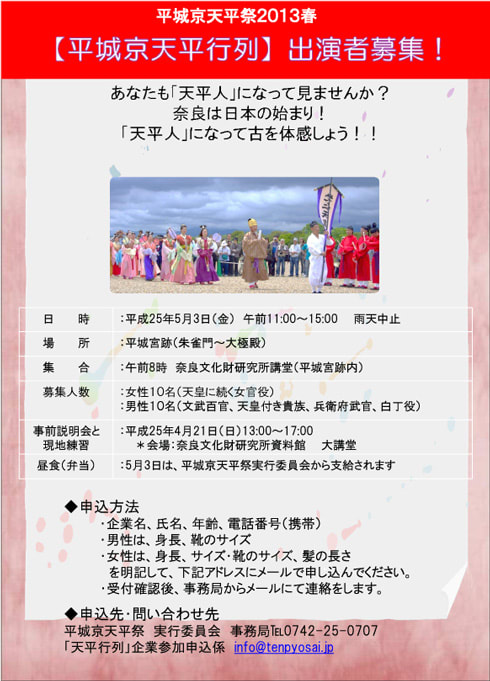

●天平行列開催日:25 年 5 月 3 日(金曜日・祝日)午前11時~

参加募集

女性女官 10名(45歳くらいまで)

男性貴族 10名

※参加人数は多くなっても可。参加費用は無料

つきましては、趣旨ご賢察いただき何とぞご協力くださいますようにお願い申し上げます。

●本件に関するお問い合わせ先

平城京天平祭 実行委員会事務局 〒630-8108 奈良市法連佐保山1-6-1

電話 0742-25-0707 FAX 0742-25-0710 ホームページ:http://www.tenpyosai.jp

天平行列募集担当 平田 隆子 電話(090-2707-2627 )

団体参加の呼びかけなので「奈良発祥の企業の皆さんに」とあるが、もちろん個人参加もできる。女官は「45歳くらいまで」とあるが、さほど厳密なものではなく、外見がその程度に見えれば良いようだ。奈良時代の平均寿命は20代という説があるから、若い女性の方がリアルな行列が再現できる、ということなのだろう。より詳しい情報が、平田さんに添付していただいた「参加概要」に出ている。

●開催日時・場所

平成25年5月3日(金・祝)開催場所:平城宮跡内

行列開始時間 午前 11 時~

集合場所 奈良文化財研究所講堂(集合 午前 8 時)

※雨天の場合中止

●行列の構成内容(案)

天理大学伎楽隊を先頭に、平城京歴代天皇(8 人):元明天皇(女性)、元正天皇(女性)、聖武天皇(男性)、光明皇后(女性)、称徳天皇(女性)、淳仁天皇(男性)、孝謙天皇(女性)、光仁天皇(男性)。男性貴族、女官、文武百官、兵衛他 総数約380名(スタッフ含む)

●参加者の役割

女性参加者は、主に女官として、天皇に続いて列を編成します。男性参加者は、文武百官(100 人)、歴代天皇付男性貴族や兵衛府の武官、白丁などを担当していただきます。

●行列説明会とリハーサル

4 月 21 日(日)13 時~17 時、平城宮跡で予定しています。万障繰り合わせて参加いただきますよう、お願い申し上げます。

行列参加の申込先・問い合わせ先は、平城京天平祭実行委員会事務局(電話 0742-25-0707 メールアドレス info@tenpyosai.jp)である。なお連絡先(電話・携帯電話番号、メールアドレス)のほか、身長、服のサイズ、靴のサイズ、髪の長さ(女性のみ)の連絡が必要とのこと。

380人の行列とは、すごい。今回募集している女官は天皇のあとに続いて歩くのだから、これは目立つ。力が入るのも、もっともだ。たくさんの方にご参加いただき、奈良の春を大いに盛り上げていただきたい。

先週の木曜日(2/14)、実行委員会事務局の平田隆子さんから私の勤務先に、行列に参加するメンバー募集の依頼があった。いただいたメールによると

本年も平城宮跡において5月3日(金曜日)~5月5日(日曜日)「平城京天平祭」を開催することとなりました。その催しの中心軸となる「天平行列」を、奈良文化財研究所の先生方に歴史的監修を受けながら構成いたします。今後、京都「時代祭」を超える荘厳な行列にしていきたいと思っています。奈良発祥の企業の皆さんに、遷都 1303 年を迎える平城宮跡での「天平行列」に参加・出演いただき、「日本の始まり 奈良」を感じていただけると幸いです。

●天平行列開催日:25 年 5 月 3 日(金曜日・祝日)午前11時~

参加募集

女性女官 10名(45歳くらいまで)

男性貴族 10名

※参加人数は多くなっても可。参加費用は無料

つきましては、趣旨ご賢察いただき何とぞご協力くださいますようにお願い申し上げます。

●本件に関するお問い合わせ先

平城京天平祭 実行委員会事務局 〒630-8108 奈良市法連佐保山1-6-1

電話 0742-25-0707 FAX 0742-25-0710 ホームページ:http://www.tenpyosai.jp

天平行列募集担当 平田 隆子 電話(090-2707-2627 )

団体参加の呼びかけなので「奈良発祥の企業の皆さんに」とあるが、もちろん個人参加もできる。女官は「45歳くらいまで」とあるが、さほど厳密なものではなく、外見がその程度に見えれば良いようだ。奈良時代の平均寿命は20代という説があるから、若い女性の方がリアルな行列が再現できる、ということなのだろう。より詳しい情報が、平田さんに添付していただいた「参加概要」に出ている。

●開催日時・場所

平成25年5月3日(金・祝)開催場所:平城宮跡内

行列開始時間 午前 11 時~

集合場所 奈良文化財研究所講堂(集合 午前 8 時)

※雨天の場合中止

●行列の構成内容(案)

天理大学伎楽隊を先頭に、平城京歴代天皇(8 人):元明天皇(女性)、元正天皇(女性)、聖武天皇(男性)、光明皇后(女性)、称徳天皇(女性)、淳仁天皇(男性)、孝謙天皇(女性)、光仁天皇(男性)。男性貴族、女官、文武百官、兵衛他 総数約380名(スタッフ含む)

●参加者の役割

女性参加者は、主に女官として、天皇に続いて列を編成します。男性参加者は、文武百官(100 人)、歴代天皇付男性貴族や兵衛府の武官、白丁などを担当していただきます。

●行列説明会とリハーサル

4 月 21 日(日)13 時~17 時、平城宮跡で予定しています。万障繰り合わせて参加いただきますよう、お願い申し上げます。

行列参加の申込先・問い合わせ先は、平城京天平祭実行委員会事務局(電話 0742-25-0707 メールアドレス info@tenpyosai.jp)である。なお連絡先(電話・携帯電話番号、メールアドレス)のほか、身長、服のサイズ、靴のサイズ、髪の長さ(女性のみ)の連絡が必要とのこと。

380人の行列とは、すごい。今回募集している女官は天皇のあとに続いて歩くのだから、これは目立つ。力が入るのも、もっともだ。たくさんの方にご参加いただき、奈良の春を大いに盛り上げていただきたい。