参考画像:堂本印象『木華開耶媛』(京都府立堂本印象美術館蔵)

ところで、桜はなぜ“サクラ”と名づけられたのだろうか。30年あまりにわたって日本に住むC.W.ニコルは、日本人以上にこの国の環境について深い考察を重ねている人物だが、こんなふうに書いている。

《「サ」とは稲の神を意味し「クラ」が“神の席”を意味するという話を読んだことがある。また「サクラ」という言葉が、「咲くや」に密接に関連していることも知っている。

伝説によると、サクラは日本の神話に登場する木花開耶姫(このはなさくやひめ)にちなんだ名前だという。》(NHKテレビテキスト 歴史は眠らない『サクラと日本人』/日本放送出版協会)

コノハナサクヤヒメという名前は、大阪に住むわれわれには馴染み深い。というのも、まさしく花の万博のときにオープンした植物パビリオンが「咲くやこの花館」であり、そこで世界最大の花といわれるラフレシアを見た覚えがぼくにもあるのである(同館は万博閉幕後も存続)。また大阪市には此花(このはな)区もあり、あのユニバーサル・スタジオ・ジャパンがあることで大勢の観光客を集めていたりもする。

ただ、これらは神話と直接の関連がある地名ではなくて、古今和歌集に出てくる《難波津に咲くやこの花冬ごもり 今は春べと咲くやこの花》に由来しているそうだ。難波津(なにわづ)とは昔の大阪にあった港のことだが、「なにわ」という言葉は現在でも大阪の別名のような扱いを受けていて、浪速とか浪花などいろんな表記がある。

難波を音読みにした「なんば」という地名も存在するし、浪速を訓読みにした「なみはや」という呼び方もある。さまざまな名前が入り乱れていてややこしいが、そういう細かいことにこだわらないのが大阪人の心意気なのかもしれない(京都ではそのあたりが異常に厳格である。ぼくが去年まで住んでいた西京区は、行政上は京都市の一部だが、市民の多くは京都だと認めていなかったにちがいない)。

***

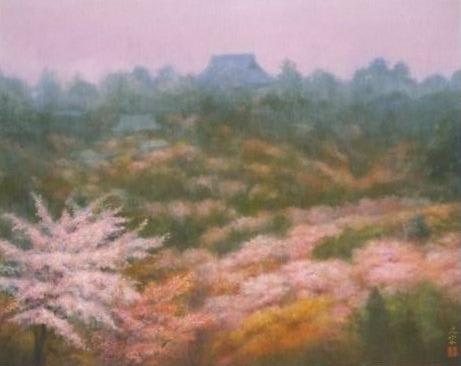

奥田元宋『吉野細雨』(佐藤美術館蔵)

C.W.ニコルの一説とはちがって、今年99歳を迎える日野原重明医師は、次のように書いている。

《サクラという言葉は、「咲く」に「ら」つまり等という複数の意味の言葉がついた言葉だそうです。花がパッとたくさん同時に咲いているところから来ているということで、元来は花が密生する植物全体を指していたようですが、後に桜だけに使われるようになったとか。》(「月刊美術」2010年4月号/実業之日本社)

なるほど桜の名所というのは、坂口安吾ではないけれど“桜の森”と呼びたくなるぐらいにたくさんの花に埋もれてしまうところが多い。生け花のように抑制された引き算の美ではなく、あふれんばかりに咲きこぼれる飽和状態の桜が人々を酔わせ、現実離れした振る舞いへと駆り立てるのだろう(もちろん、あの無粋な宴会のことをいっているのである。この風習についてはC.W.ニコルも非常に嘆いているようだ)。冷静な気持ちになって桜の花を愛でるのは、実は意外と困難なことであるのかもしれない。

その点、日本画家たちは桜をよく観察している。というよりも、真摯に向き合っている。かつて「さくら三昧 ― “極美”を訪ねて ―」という記事を書いたとき、3枚の桜の絵を取り上げたが、奥村土牛などは1本の桜を描くのに10年の歳月をかけている。すぐに舞い散ってしまう桜の美を画布に定着させるには、それだけの執念と地道な努力が必要なのである。

その記事のなかで奥田元宋の『寂静』という絵のことにふれたが、このたびの展覧会でも元宋の桜に出会った。『吉野細雨』は、奈良の吉野山を描いた風景である。ここも混雑がひどいという話を聞くので、ぼくは花見に出かけたことはないが、3年前の2月、今の妻とともに一泊旅行したことがあった。そのときはもちろん桜は咲いていなくて、旅館は開店休業の状態だったことを覚えている。吉野杉の産地でもあることを忘れていて、妻はひどい花粉症に悩まされ、売店のおばさんからマスクを譲ってもらったこともいい思い出だ。

絵の上部、桜の色を反映したかのような幻惑的な雲が一面に垂れこめ、そこに三角形の屋根が突き出ているのがひときわ眼につくが、これは金峯山寺(きんぷせんじ)の蔵王堂である。咲き乱れる山桜の上に、まるで重しをするように大屋根がのっかっている景色を眺めていると、ここにもまた自然と人間との間に美しい秩序がなりたっていることに気づかざるを得ない。花の美しさだけに眼をくらまされていては、説得力のある桜の絵は描きようがないのだろう。奥田元宋がとらえる風景の厳しさに、背筋を正されるような気がした。

つづきを読む

この随想を最初から読む