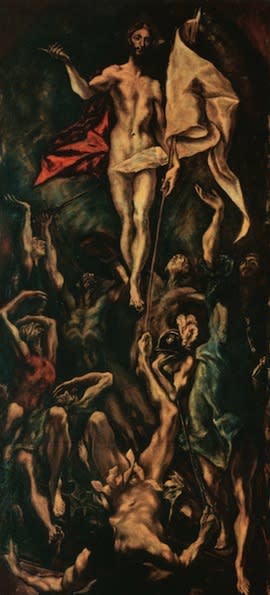

須田国太郎『エル・グレコ《復活》模写』(1921年、京都市美術館蔵)

須田が21歳のとき、自宅が全焼するという不運に襲われる。そのため、若いころの作品はほとんど残っていない。

これも一種の悲劇にはちがいないけれど、若造が独学で描いた絵がこの世から姿を消してしまったということが、須田国太郎の新しい門出を促したといえないこともなかろう(安井曽太郎などは、みずからの手で渡欧以前の作品を焼却したといわれている)。

だが、須田は画家への道を一心不乱に突き進むことをせず、実り豊かな迂回ルートを辿った。京都帝国大学で美学美術史を修め、感性のみならず論理的な知性も磨くことになる(今の京大文学部の美学美術史研究室には、須田の遺品である数千冊もの書籍が寄贈されているらしい)。おそらく同世代の画家のなかでは、須田はもっとも知能の高いひとりだったかもしれない。

その後、京都市美術館からも程近い関西美術院で絵の実技を学ぶ一方、外国語の勉強もし、金剛流の謡曲を習いもするという、ひとりの人間の許容量を超えるかのような勤勉ぶりを発揮している。多様な感受性が彼の血肉となり、それがのちにキャンバスの上に展開されるようになったとき、一筋縄ではいかない未消化の姿となってあらわれてきたのは、むしろ当然のことだったように思われる。

***

28歳のときに海を渡ってスペインの地を訪れたことが、須田の画業に決定的な影響を与えたとされる。そもそも多くの日本人が志したパリではなく、あえてスペインを選んだというのが彼らしい。

かの黒田清輝以降、フランス近代絵画のエキスをいかに巧妙に移植するかが、日本洋画家の使命とされてきたふしがあったように思う。すでに、そういった作品を受け入れる土壌も生まれつつあったにちがいない。当時はすでに雑誌「白樺」が創刊され、ゴッホやロダン、セザンヌといったフランス美術の紹介が盛んにおこなわれていたのだ。

けれども、須田はパリに少し立ち寄っただけですぐにマドリードへ行ってしまい、4年間も住みつづけた。何よりも、プラド美術館があったからだ。須田はそこへ足繁くかよいつめ、多くの模写を残している。上の『エル・グレコ《復活》模写』も、そのひとつである。

だが、実際にエル・グレコが描いたものと比較してみると、奇妙なことに気付く。もちろん、須田がこれを模写したのは今から90年以上も前の話で、その間にグレコの絵にも修復が施されたことがあったかもしれないが、端的にみて、須田の絵のほうが古く感じられるのだ。絵の具が退色して、全体に黒ずみ、ニスが変色してしまったかのようでもある。

参考画像:エル・グレコ『キリストの復活』(1605-1610年頃、プラド美術館蔵)

もちろん須田は、先人たちの絵を丸写しにするために模写をしたわけではなかろう。ぼくには模写のプロセスはよくわからないが、エル・グレコがどうやって描いたのかを考えながら、それを自分の手で追体験しようとしたのではないかと思う。本物と似ているか似ていないかは、別にどうでもいいことなのである(法隆寺の壁画のような、保存のための模写とはちがう)。

それにしても、須田の模写の煤をまぶしたような異様な黒さには驚かされる。彼はすでにこのときから、黒という色のもつ魔力に取り憑かれていたにちがいない。

つづきを読む

この随想を最初から読む