(戦い済んで日が暮れて@群馬藤岡駅前)

上野村から神流町、そして万場での休憩を経て、午後の奥多野線バスは神流川の流れを新町駅へ向けて戻って行きます。神流町ではハイキング帰りの乗客を、鬼石から藤岡へ向かって、そこそこの停留所からそこそこの乗客があり、新町駅に向かって立ち客も出る状態になりました。何となくバスの車内もワサワサッとした感じになりましたので、帰りは敢えて新町の駅までは出ず、途中の群馬藤岡駅で下車してみることに。

釣瓶落としの秋の日はとうに暮れた群馬藤岡の駅。トンガリ屋根が瀟洒なスタイルです。群馬県の旧国名は上野(こうずけ)国ですが、常磐・東北・上越方面のターミナルである上野駅との混同を避けて、旧国名を冠した駅は一つもありません。その代わり、県名である「群馬」を冠した駅はいくつかあって、群馬総社(上越線)、群馬八幡(信越本線)、群馬原町(吾妻線)、そしてここ群馬藤岡があります。この駅が八高北線として開業したのは1931年(昭和6年)のこと。その僅か2年前に、東武日光線に藤岡駅(栃木県旧藤岡町)が開業しており、そことの混同を避けたものと思われます。

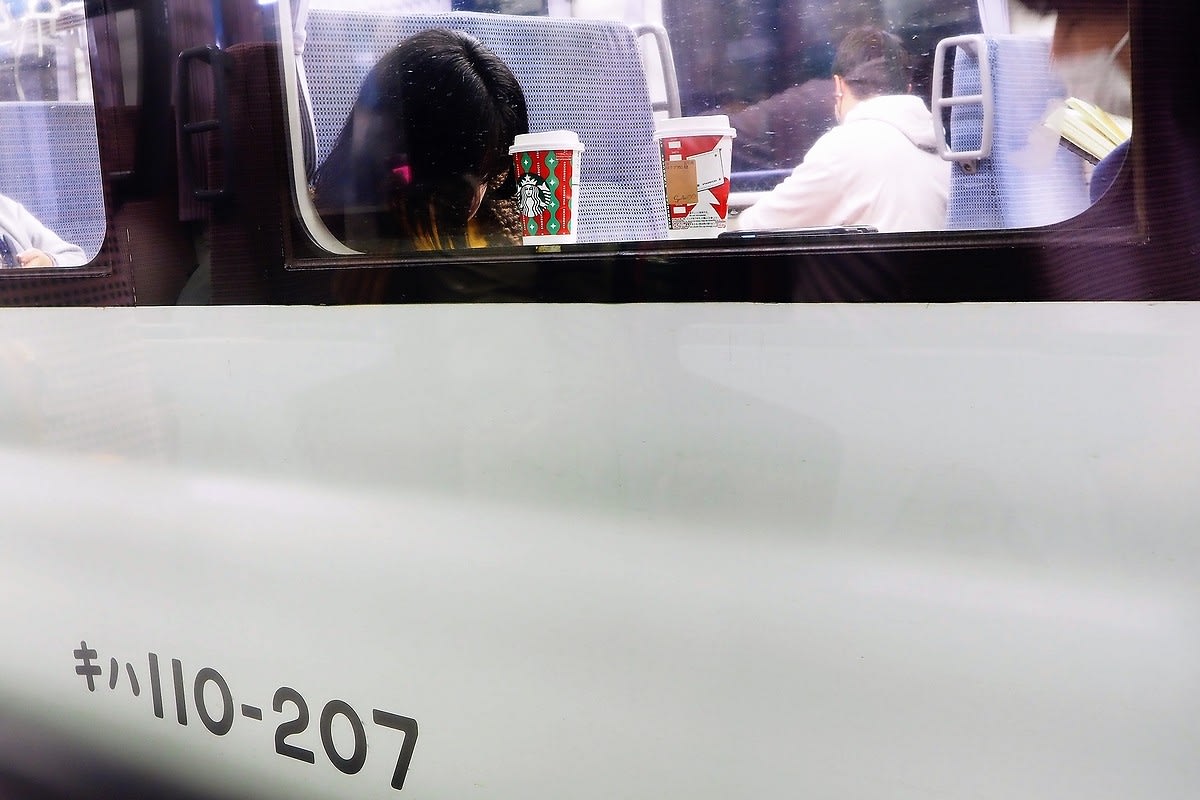

ここ群馬藤岡と、一つ先の児玉までは高崎市への通勤通学圏内と見え、ダイヤ的にもそれなりの本数が設定されています。八高線で一番本数の少ないローカルな区間ってのが小川町~児玉間なのだけど、秩父鉄道と接続する寄居周辺がエアポケットなのは、勿論並行して東武東上線があったりする点もそうだろうし、関東の長大ローカル線である八高線を通しで乗り通すタテの移動の需要は少ないという事なのでしょうな。折しも夕方の帰宅時間、八高線のエース車両であるキハ110から、それぞれ大勢の学生が降りて来て、改札口へ去って行きます。群馬の高校生、キハの窓辺にスタバを置いて、帰りの列車でウトウトと微睡む。高崎デートの帰りかな。

帰りは群馬藤岡から高崎へ出て、上野東京ラインの始発グリーンでもキメて帰ろうという趣向。この時間でも、八高線の藤岡方面から高崎方面への流動はそれなり。藤岡市に県立高校が3つくらいあるので、土曜日でも部活とか校外活動とかの需要は多いんでしょうね。

時間が夕方時だったので、少し小腹を満たしてから帰りたく、高崎駅ホームの立ち食いそばでおばちゃんにかき揚げそばの注文を乞う。のだが、「ごめんねー!今日天ぷらみんな売れちゃって!たぬきくらいしかないけど!今日はお天気良くていっぱい出ちゃったのよ!アタシも今日は売れそうだと思ってさ!いっぱい揚げたんだけど!ごめんねー!」という事で、たぬきそばになった。ワカメたっぷり、揚げ置きで少ししなっとした揚げ玉に、関東らしい醤油濃いめのツユが染み込んで行く。正直麺は袋めんの茹でそばで、くたっとした感じのいわゆる昔ながらの味なんだけど、美味いとか美味くないじゃなくて、この高崎の立ち食いそばは「ホームの風」で食わせる味なんだよな。看板にあるように、まさに「旅の味」なんだよ。

自分がたぬきそばを手繰っている間にも、ポツリポツリと地元客が入って来て注文をしていくホームの立ち食いそば。今は立ち食いそばに限らずみんな供食店舗をコンコースに引き上げちゃうけど、ホームの風を調味料にして食わせる味ってのがあんだよね。国鉄の時代は駅弁駅そばを中心に外部業者に委託する業務が多くて(「民業圧迫」とならぬよう、国鉄として携われる業務に制限があった)、それがバリエーションに繋がっていたものだけど、結局鉄道会社の本業が不動産デベロッパーになった結果「自分のシマで外部業者に仕事させる」事に忌避感が強くなり、既存業者の契約を打ち切って没個性化したのが平成以降の駅の供食事情。勿論ハイブランドの有名店が駅のモールを飾る事でオシャレで豊かになった側面もあるけど、やっぱりこういうホームの立ち食いそば店みたいな雰囲気ってのは得難いもんがあるよね。

ちなみに個人的には、高崎駅は上信電鉄のホームの脇っちょにある「たかべん」の立ち食いそばの醤油ラーメンが好きだった。それこそ高崎競馬があった頃からバリバリに贔屓にしてたんですよね。気付いたらいつの間にかたかべんじゃなくなってたんだよな、あの立ち食いそば。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます