ひょんなことから、井上光晴『井上光晴詩集』(思潮社、1971.7)を読み始めた。前半は青年らしい正義感あふれる社会への異議申し立ての詩に溢れている。それが後半になると、言葉をこね回し難解になっていく。しかし、魅力は常に底辺に生きる人への共感だった。

井上光晴の詩や小説は、絵描きの父が家にいなかったり、母が家出したりで祖母の手で育ったことがルーツのようだ。幼少期から「嘘つきみっちゃん」と呼ばれていたように、彼が言う生い立ちや経歴は虚構であることが多い。また瀬戸内寂聴と愛人関係にあったことは有名でもあった。寂聴が出家したのもその関係にケリをつけるためということだった。娘の直木賞作家・井上荒野(アレノ)は、父の虚構癖や寂聴と母との親戚のような関係を小説にしている。

その娘の実話小説『あちらにいる鬼』(監督・廣木隆一)が映画化され、光晴が豊川悦司、寂聴が寺島しのぶ、母が広末涼子が演じている。原一男監督のドキュメンタリー映画「全身小説家」にもそうした証言や晩年の光晴のナマの姿を描いている。

本詩集から、「金網の張ってある掲示板に 父の名前は見えなかった 父は何度も爪吉の頭をなでながら がっかりしたように笑っていた --ー爪吉、活動でもみろか ーーーうん、父ちゃん試験に落ちたのか

たぶん冬だったろう ほこりをたてた風が二人の足もとで 悲しく巻いていた ーーー心配せんでいいよ、爪吉 落っこちることはハンマー振った時 とうからわかっていた ーーー父ちゃん、力がないからなあ

眼に入った爪吉のごみを舌でとりながら 弱々しく父は言った ーーーうん、父ちゃん、本当に力がないからなあ」 という詩は、ぐっときた。 これは詩というより散文ではないかとさえ思えてしまうが。

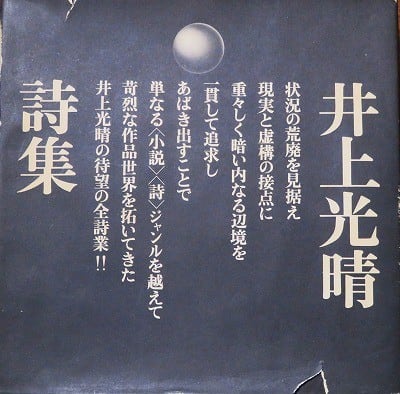

本詩集は、やや厚めの紙からなり、約3cmほどの重厚な製本となっている。 表紙やそれをめくるとシュールな円形の造形が次々出てくる。その意味は分からなかったが、著者のやるせない空虚を表現しているように思えた。それは、1970年代の三里塚・沖縄闘争、赤軍派のハイジャック、ウーマンリブ運動、日米安保条約の自動延長、光化学スモッグ発生、三島由紀夫割腹事件、チッソ・イタイイタイ病事件など、高度成長経済の歪みとともに社会不安が増大していく時期と著者の心の表現でもあったのかもしれない。

本書の作品は、現実と虚構にある辺境をあぶりだすものではあるものの、全体としては詩集のもつ情感とか余白とかリズムとかが熟成しないままの印象が残った。ここから、作者は虚構の小説の世界に入っていくところに居場所を見つけたようだ。

![[素晴らしき日曜日]の行方](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/6c/8e/b1dda5d7b6d6923b06a015db7d388854.jpg)