長崎のかくれキリシタンとバスチャン屋敷

■バスチャン屋敷

キリシタン禁教令により、基本的には神父や修道士は国外に追放されたが、その後日本人で洗礼名バスチャンという伝道師が、宣教師に代わって外海地方のキリシタン達を指導したと伝えられている。

このバスチャンという人は、ジワンという神父の弟子になって福田村から外海まで伝道したといわれ、長崎 外海の山の中の小さな小屋に身を隠して伝導に明け暮れていたらしい。

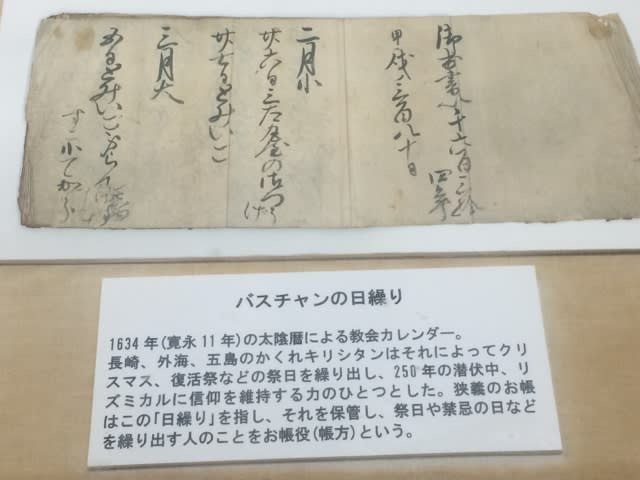

かくれキリシタンが、250年もの長い期間に亘って信仰を維持出来た理由の一つに、例えばクリスマスのような年間行事を記した「暦」を持っていたことが挙げられる。

確かに「祈り」だけでは日々のメリハリもなく信仰は続かなかったかも知れない。そして、この「暦」をまとめたのがバスチャンであり、この暦は「バスチャン日繰り」と呼ばれている。

ただ、最後は出津の浜の住人、黒星次右衛門がその筋に密告し、遂に捕らわれることとなる。

立ち昇る夕餉の煙で谷間の隠れ家は役人の目にとまり、縄にかけられて長崎の監獄へ護送された。

長崎の監獄に3年3ヶ月囚人として78回もの拷問にあい、遂に斬首された。

なおバスチャンは死する前に四つのことが有名。

1、汝らは七代までは、わが子とみなすがそれ以後は救霊が難しくなる。

2、コンエソーロ(聴罪司祭)が大きな黒船に乗ってくる。毎週でもコンビサン(告白)が申される。

3、どこでもキリシタンの教えを広めることができる。

4、途中で異教徒に出会っても、こちらから道譲らぬ前に先から避けるであろう。

まさに7代というか約250年たった幕末、明治に、ようやく日本のキリシタンは解放されることになった。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます