江戸 切支丹屋敷跡(文京区小日向1-24-8)へ歩く

切支丹屋敷跡

正保3年(1646年)に大目付兼宗門改役井上筑後守政重の下屋敷内に建てられたもの。単にキリシタンや宣教師を収監するだけでなく、彼等を棄教させるべく拷問で責め、最後まで棄教(いわゆる転びキリシタン)することを拒む者は、ここで命を落とすこととなった。

具体的には、2008年11月24日 バチカンにより「福者」に認定された「ペトロ岐部と187人の殉教者」の「ペトロ岐部」が有名。(← ペトロ岐部の実際の殉教の地は異なるようだ。後段に続く)

——————

東京地下鉄 丸ノ内線 茗荷谷駅下車

春日方面改札口へ

改札口を出て左折

ほぼまっすぐに坂を下る

拓殖大学を右手に見て

丸ノ内線のガード下との交差点に

やや右手側へ

宗四郎稲荷大明神側へ

茗荷谷変電所と貞静学園との間の急な坂を登る

この坂は「蛙坂」って言うらしい

急な坂だけどほんの一瞬

静かな住宅街の中をまっすぐに

やがて

右手に茶色の低層マンション「パークハウス小日向」

左手に「映像新聞」の建物

映像新聞社の前に「切支丹屋敷跡」の碑

向かいのマンションを含めての場所が、切支丹屋敷跡。

屋敷創立当時は七千七百余坪といわれ、少なくとも六千坪は超えていたというから、かなり広かった。

ここまで茗荷谷駅から6、7分

——————-

ペトロ岐部は、徳川幕府の禁教令の中、東北地方に潜伏して布教活動をしていたが、1639年春ついに捕まり、江戸へ護送された。

彼の尋問には将軍家光、柳生但馬守、沢庵和尚までも立ち会ったとされる。いかにペトロ岐部を重要人物と見ていたかということである。

なお、ここでいう沢庵和尚とは、先に穴吊るしの刑の拷問にあい、信仰を捨て棄教したフェレイラ神父である。

岐部はさまざまな拷問にも耐え、井上筑後守の命により「穴吊り」にされた。

「穴吊り」の刑とは、内臓が飛び出さないよう全身を縄できつく縛られ、汚物を入れた穴に逆さに吊るされるものである。更には、苦しみを長引かせるためにこめかみを切って少しづつ血を流させる。

地上からは「転ぶ」と言えば命も助かり、金銭を与えられるという、悪魔のささやきが繰り替えされる。

ペトロ岐部が穴吊るしにあった際、同じく穴吊るしにあったマルチノ式見神父、ポルロ神父はとうとう転び、棄教している。

これを見て、ペトロ岐部と同じ穴に吊るされていた同宿二人が動揺したため、ペトロ岐部は彼等に殉教の尊さを説き、励ましたため、とうとう岐部を穴から引き揚げ、腹の上に薪を置いて火をつけた。

ペトロの臓腑は彼が死に至る前に、ほとんどが身体を飛び出してしまったとされる。 1639年7月4日。

井上筑後守が書き残した文章(契利基督記)には、有名な文書が残った。

『キベヘイトロは転び申さず候。吊し殺され候。是はその時分まで不功者にて、同宿二人キベと一つ穴に吊し申候故、同宿ども勧め候故、キベ殺し申し候由』

→実際にペトロ岐部が穴吊りの刑を受け、最終的に殉教した地は、この切支丹屋敷跡の土地ではなく、浅草待乳山聖天公園近くのようである。

ペトロ岐部は 寛永16年2月13日 (1639年3月17日) 仙台領水沢で捕まり、江戸伝馬町牢 (中央区日本橋小伝馬町二丁目5番地) に入れられた。

その後、寛永16年 (1639) 6月頃、 ペトロ岐部神父、ジョアン・バプチスタ・ポルロ神父、 マルチノ式見神父の3人 龍ノ口にある 評定所 (中央区丸の内一丁目新住友ビル周辺) まで送られ、 老中松平信綱他の詮議を受けた。

更には同じ龍ノ口にある大老酒井讃岐守忠勝屋敷 (千代田区丸の内一丁目三井信託銀行周辺) で第三代将軍徳川家光による尋問が行なわれた。それでも転ばぬ3人の神父の詮議は、大目付井上政重に一任にされることになった。

大目付井上政重に尋問と受けたとされるので、この切支丹屋敷でだったかと思ったが、実際は伝馬町牢だったようである。

この伝馬町牢では木馬責め他の拷問を受け、遂にポレロ神父、式見神父が失神するものの、ペトロ岐部は最後まで転ぶことはなかった。

遂に穴吊りの刑を受けることになったが、その場所は現在の待乳山公園 (台東区浅草七丁目) の近く。今戸橋と山谷橋との間の南木戸の際、 少し高い場所にある明地 (長さ10間・幅2間) であったとされる。

そんな切支丹屋敷であるが、宝永5年(1708年)イタリア人宣教師 ジョヴァンニ・バッティスタ・シドッティが屋久島に上陸し、長崎を経て江戸に送られた際にもこの屋敷に収容され、新井白石の尋問を受けた。

シドッティが、正徳4年(1714年)に没した後は収容される者もいなくなり、切支丹屋敷は享保9年(1724年)に火災で焼失。その後は再建されることもなく、寛政4年(1792年)に宗門改役の廃止と同時に正式に廃された

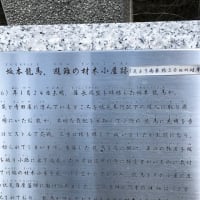

東京都教育委員会の碑文

『東京都指定旧跡 切支丹屋敷跡

所在地:文京区小日向1-24付近 標識:大正7年4月 指定:昭和30年3月28日

キリシタン屋敷は正保3年(1646)に宗門改役井上筑後守政重下屋敷に建てられた転びバテレンの収容所です。江戸幕府はキリスト教を禁止し、多くのキリシタンを処刑していましたが、島原の乱をへて、転ばせたバテレンを収容し閉じ込める施設として新しく造ったものです。牢屋と長屋があり、この中では一応無事な生活が許されていました。幕府がバテレンの知識を吸収する場にも利用されました。

最後の潜入バテレンとなるシドッティ(シドッチ)もここに収容され新井白石の尋問を受けています。シドッティ後は収監者も無く、享保9年(1724)焼失し、以降再建されず、寛政4年(1792)に屋敷は廃止されました。

平成24年3月建設 東京都教育委員会』

——————————-

で、そのシドッティ神父のものと思われる人骨がこの切支丹屋敷跡の裏で発見されたとのこと。

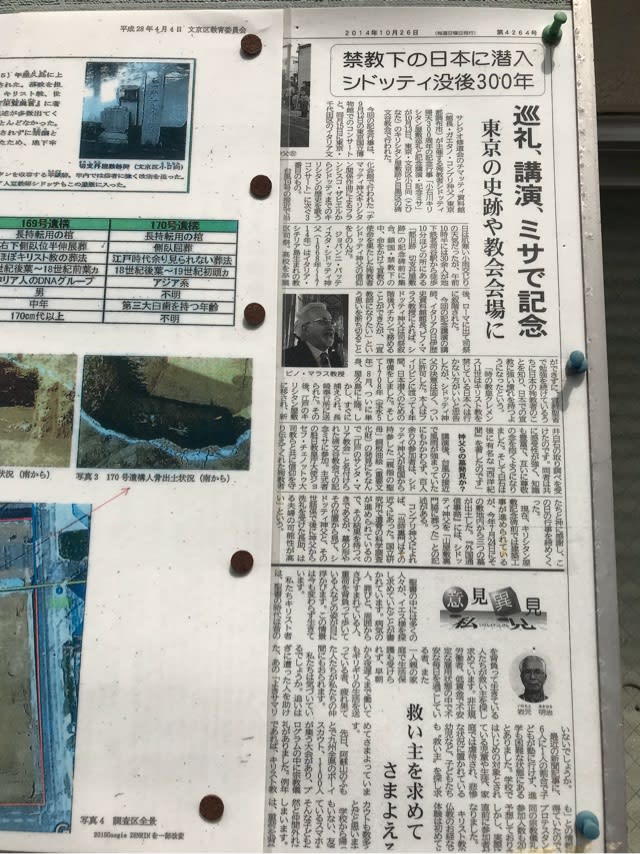

2014年、マンション建設に伴い、切支丹屋敷跡のある小日向町1丁目23番の埋蔵文化財発掘調査が行われていた。

そこで一体の人骨が発見された。

発見された人骨の1体は、国立科学博物館によるミトコンドリアDNA鑑定で、西洋系男性、現在のトスカーナ地方のイタリア人のDNAグループに入ることが判明、さらに人類学的分析で、中年男性、身長170センチ以上であることが判明した。

切支丹屋敷に収容されたイタリア人は、2人の宣教師しかいないことが明らかになっていて、キアラとシドッチだ。

この2人のうち、文献史料にある「47歳で死去、身長5尺8寸9分(175・5~178・5センチ)」というシドッチに関する記述が人骨の条件に当てはまったのだ。

この人骨がシドッチのものである可能性を高めるもう一つの根拠となったのが、その埋葬法だ。

今回発見されたイタリア人人骨の出土状況は、シドッチの埋葬についての記述と一致し、棺に体を伸ばしておさめる(右下側臥位半伸展葬)ほぼキリスト教の葬法に近い形で土葬されていたという。

一方、84歳で死去したキアラは、小石川無量院で火葬されたと記録に残っている。

この埋葬法の違いはなぜ?

2人は同じイタリア人宣教師でありながら、この2人が日本でたどった道は全く違うものであったからだ。

キアラは切支丹屋敷に禁獄中に転向(棄教)し、岡本三右衛門と名を改めて、幕府の禁教政策に協力、比較的優遇された生活を送った。その結果、当時の日本人として火葬され、埋葬されたと考えられる。

一方、シドッチは禁獄中にあっても伝道したために、悲惨な死を迎えた。そのため、キリスト教の葬法に近い形で土葬されたということである。

シドッチが体を伸ばして棺におさめられ土葬されたということは、彼がキリシタンとして死んだことを意味している。

シドッチ神父の墓跡の碑があると聞いていたが、残念ながら見つけられなかった。

切支丹屋敷跡

正保3年(1646年)に大目付兼宗門改役井上筑後守政重の下屋敷内に建てられたもの。単にキリシタンや宣教師を収監するだけでなく、彼等を棄教させるべく拷問で責め、最後まで棄教(いわゆる転びキリシタン)することを拒む者は、ここで命を落とすこととなった。

具体的には、2008年11月24日 バチカンにより「福者」に認定された「ペトロ岐部と187人の殉教者」の「ペトロ岐部」が有名。(← ペトロ岐部の実際の殉教の地は異なるようだ。後段に続く)

——————

東京地下鉄 丸ノ内線 茗荷谷駅下車

春日方面改札口へ

改札口を出て左折

ほぼまっすぐに坂を下る

拓殖大学を右手に見て

丸ノ内線のガード下との交差点に

やや右手側へ

宗四郎稲荷大明神側へ

茗荷谷変電所と貞静学園との間の急な坂を登る

この坂は「蛙坂」って言うらしい

急な坂だけどほんの一瞬

静かな住宅街の中をまっすぐに

やがて

右手に茶色の低層マンション「パークハウス小日向」

左手に「映像新聞」の建物

映像新聞社の前に「切支丹屋敷跡」の碑

向かいのマンションを含めての場所が、切支丹屋敷跡。

屋敷創立当時は七千七百余坪といわれ、少なくとも六千坪は超えていたというから、かなり広かった。

ここまで茗荷谷駅から6、7分

——————-

ペトロ岐部は、徳川幕府の禁教令の中、東北地方に潜伏して布教活動をしていたが、1639年春ついに捕まり、江戸へ護送された。

彼の尋問には将軍家光、柳生但馬守、沢庵和尚までも立ち会ったとされる。いかにペトロ岐部を重要人物と見ていたかということである。

なお、ここでいう沢庵和尚とは、先に穴吊るしの刑の拷問にあい、信仰を捨て棄教したフェレイラ神父である。

岐部はさまざまな拷問にも耐え、井上筑後守の命により「穴吊り」にされた。

「穴吊り」の刑とは、内臓が飛び出さないよう全身を縄できつく縛られ、汚物を入れた穴に逆さに吊るされるものである。更には、苦しみを長引かせるためにこめかみを切って少しづつ血を流させる。

地上からは「転ぶ」と言えば命も助かり、金銭を与えられるという、悪魔のささやきが繰り替えされる。

ペトロ岐部が穴吊るしにあった際、同じく穴吊るしにあったマルチノ式見神父、ポルロ神父はとうとう転び、棄教している。

これを見て、ペトロ岐部と同じ穴に吊るされていた同宿二人が動揺したため、ペトロ岐部は彼等に殉教の尊さを説き、励ましたため、とうとう岐部を穴から引き揚げ、腹の上に薪を置いて火をつけた。

ペトロの臓腑は彼が死に至る前に、ほとんどが身体を飛び出してしまったとされる。 1639年7月4日。

井上筑後守が書き残した文章(契利基督記)には、有名な文書が残った。

『キベヘイトロは転び申さず候。吊し殺され候。是はその時分まで不功者にて、同宿二人キベと一つ穴に吊し申候故、同宿ども勧め候故、キベ殺し申し候由』

→実際にペトロ岐部が穴吊りの刑を受け、最終的に殉教した地は、この切支丹屋敷跡の土地ではなく、浅草待乳山聖天公園近くのようである。

ペトロ岐部は 寛永16年2月13日 (1639年3月17日) 仙台領水沢で捕まり、江戸伝馬町牢 (中央区日本橋小伝馬町二丁目5番地) に入れられた。

その後、寛永16年 (1639) 6月頃、 ペトロ岐部神父、ジョアン・バプチスタ・ポルロ神父、 マルチノ式見神父の3人 龍ノ口にある 評定所 (中央区丸の内一丁目新住友ビル周辺) まで送られ、 老中松平信綱他の詮議を受けた。

更には同じ龍ノ口にある大老酒井讃岐守忠勝屋敷 (千代田区丸の内一丁目三井信託銀行周辺) で第三代将軍徳川家光による尋問が行なわれた。それでも転ばぬ3人の神父の詮議は、大目付井上政重に一任にされることになった。

大目付井上政重に尋問と受けたとされるので、この切支丹屋敷でだったかと思ったが、実際は伝馬町牢だったようである。

この伝馬町牢では木馬責め他の拷問を受け、遂にポレロ神父、式見神父が失神するものの、ペトロ岐部は最後まで転ぶことはなかった。

遂に穴吊りの刑を受けることになったが、その場所は現在の待乳山公園 (台東区浅草七丁目) の近く。今戸橋と山谷橋との間の南木戸の際、 少し高い場所にある明地 (長さ10間・幅2間) であったとされる。

そんな切支丹屋敷であるが、宝永5年(1708年)イタリア人宣教師 ジョヴァンニ・バッティスタ・シドッティが屋久島に上陸し、長崎を経て江戸に送られた際にもこの屋敷に収容され、新井白石の尋問を受けた。

シドッティが、正徳4年(1714年)に没した後は収容される者もいなくなり、切支丹屋敷は享保9年(1724年)に火災で焼失。その後は再建されることもなく、寛政4年(1792年)に宗門改役の廃止と同時に正式に廃された

東京都教育委員会の碑文

『東京都指定旧跡 切支丹屋敷跡

所在地:文京区小日向1-24付近 標識:大正7年4月 指定:昭和30年3月28日

キリシタン屋敷は正保3年(1646)に宗門改役井上筑後守政重下屋敷に建てられた転びバテレンの収容所です。江戸幕府はキリスト教を禁止し、多くのキリシタンを処刑していましたが、島原の乱をへて、転ばせたバテレンを収容し閉じ込める施設として新しく造ったものです。牢屋と長屋があり、この中では一応無事な生活が許されていました。幕府がバテレンの知識を吸収する場にも利用されました。

最後の潜入バテレンとなるシドッティ(シドッチ)もここに収容され新井白石の尋問を受けています。シドッティ後は収監者も無く、享保9年(1724)焼失し、以降再建されず、寛政4年(1792)に屋敷は廃止されました。

平成24年3月建設 東京都教育委員会』

——————————-

で、そのシドッティ神父のものと思われる人骨がこの切支丹屋敷跡の裏で発見されたとのこと。

2014年、マンション建設に伴い、切支丹屋敷跡のある小日向町1丁目23番の埋蔵文化財発掘調査が行われていた。

そこで一体の人骨が発見された。

発見された人骨の1体は、国立科学博物館によるミトコンドリアDNA鑑定で、西洋系男性、現在のトスカーナ地方のイタリア人のDNAグループに入ることが判明、さらに人類学的分析で、中年男性、身長170センチ以上であることが判明した。

切支丹屋敷に収容されたイタリア人は、2人の宣教師しかいないことが明らかになっていて、キアラとシドッチだ。

この2人のうち、文献史料にある「47歳で死去、身長5尺8寸9分(175・5~178・5センチ)」というシドッチに関する記述が人骨の条件に当てはまったのだ。

この人骨がシドッチのものである可能性を高めるもう一つの根拠となったのが、その埋葬法だ。

今回発見されたイタリア人人骨の出土状況は、シドッチの埋葬についての記述と一致し、棺に体を伸ばしておさめる(右下側臥位半伸展葬)ほぼキリスト教の葬法に近い形で土葬されていたという。

一方、84歳で死去したキアラは、小石川無量院で火葬されたと記録に残っている。

この埋葬法の違いはなぜ?

2人は同じイタリア人宣教師でありながら、この2人が日本でたどった道は全く違うものであったからだ。

キアラは切支丹屋敷に禁獄中に転向(棄教)し、岡本三右衛門と名を改めて、幕府の禁教政策に協力、比較的優遇された生活を送った。その結果、当時の日本人として火葬され、埋葬されたと考えられる。

一方、シドッチは禁獄中にあっても伝道したために、悲惨な死を迎えた。そのため、キリスト教の葬法に近い形で土葬されたということである。

シドッチが体を伸ばして棺におさめられ土葬されたということは、彼がキリシタンとして死んだことを意味している。

シドッチ神父の墓跡の碑があると聞いていたが、残念ながら見つけられなかった。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます