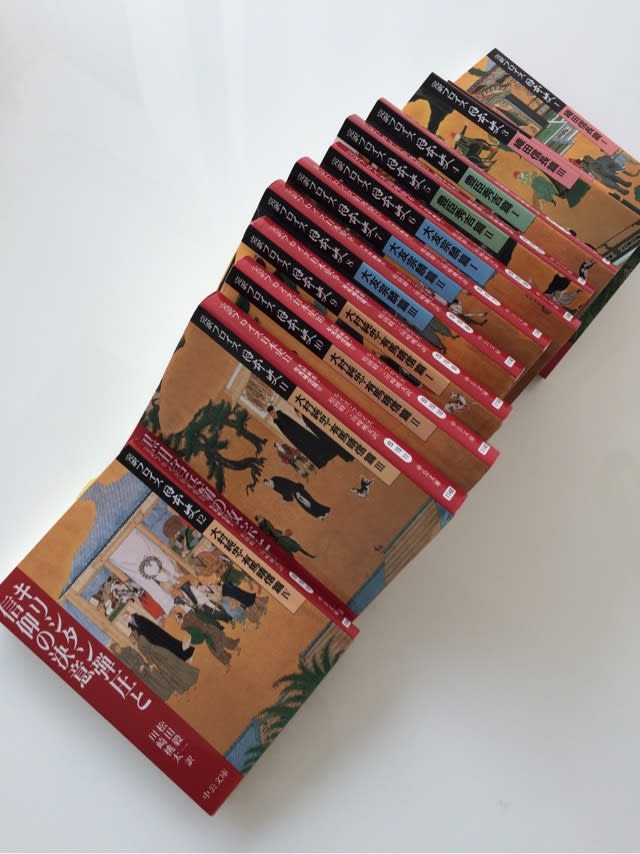

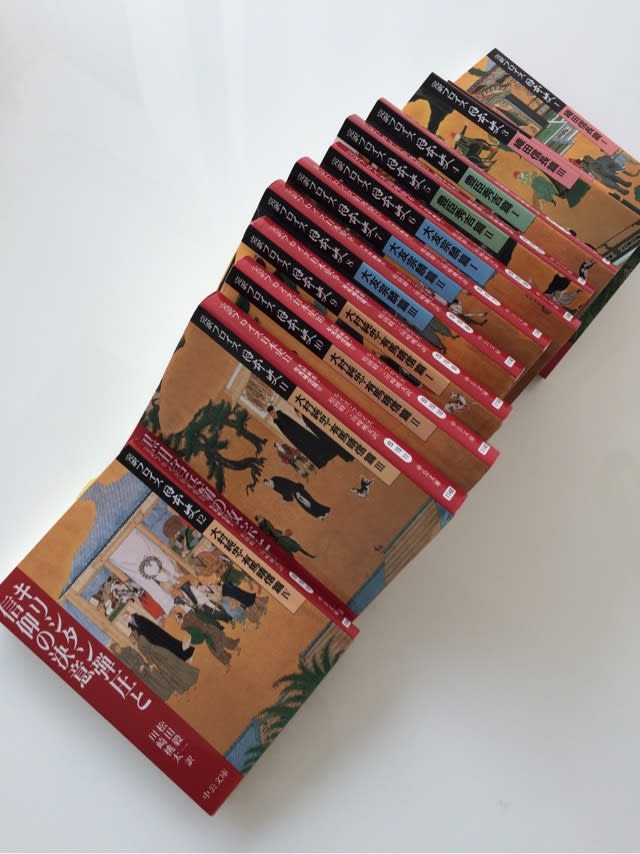

「完訳 フロイス 日本史」 by 松田毅一、川崎桃太 読了

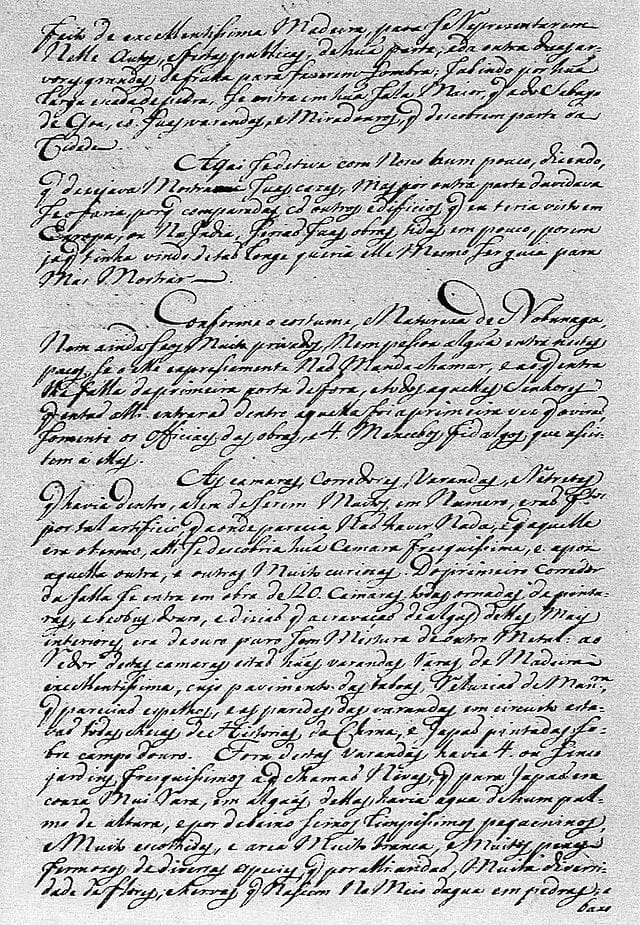

16世紀に日本に約30年滞在したポルトガル宣教師ルイス・フロイスの書き残した「日本史」全12巻。

ぼちぼち読んできてようやく読み終わった。

あ~あ長かった。

1549年のザビエル来日から1593年まで、信長、秀吉の戦国時代の日本、そして当時のキリスト教宣教がどれほどのまでの困難を伴っていたことか、などを具体的に知ることでほんと勉強になった。

戦国大名達も次から次と姿を現す一方で敬虔に生きる当時の名もないキリシタン達。彼等の生き様が心に残る。

歴史的にどこまで中立かどうかは分からないが、でも16世紀の初期日本キリスト教会史をここまで書き記したものはないだろう。

---------------------------------------------

1579年ポルトガル国王エンリケ1世の命により『ポルトガル領東インド史』の編纂を開始したイエズス会司祭マフェイは、当時すでにインドと日本からの通信者として知られていたルイス・フロイスの事を思い出し、イエズス会総長エヴェラール•メルキュリアンへフロイスに日本でのキリスト教布教史を書かせるよう勧めた。

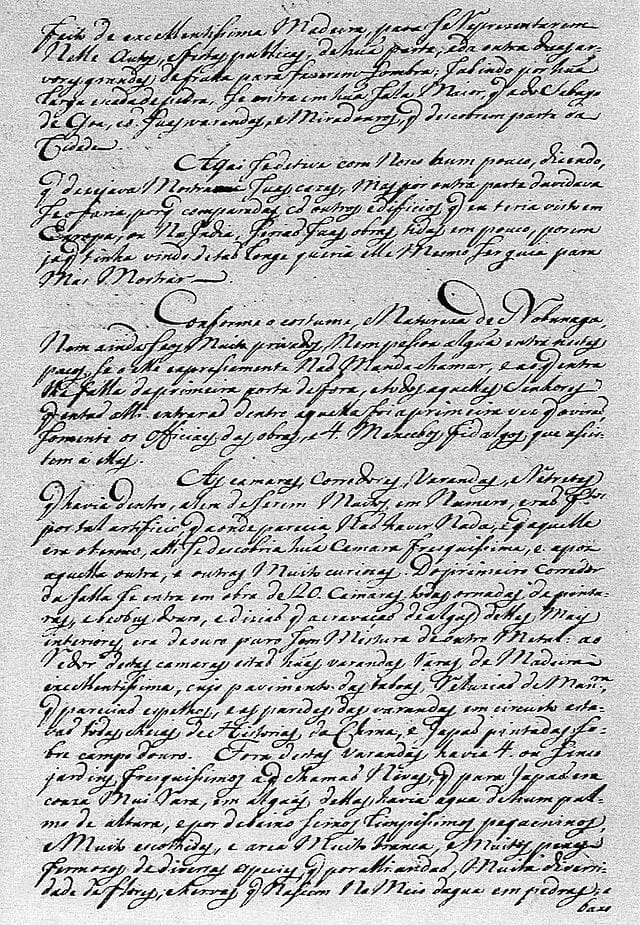

1583年秋、フロイスは九州島原半島の口之津にて当時副管区長であったガスパル•コエリョからこの指令を受け取り、彼は以後、10年以上にわたって執筆を続け、時には1日に10時間以上の執筆を行ったという。

またコエリョと共に五畿内をまわり、大阪城で豊臣秀吉に謁見するなどした。織田信長には18回も謁見していると言う。

1587年に秀吉が伴天連追放令を発布したが、フロイスは日本を離れることなく苦労しながらも布教活動を続けると共に当時の諸侯・武将の動向から庶民生活の実情、災害や事件などについて細かく記録に留めている。

最終的には1593年まで日本で執筆を続け、同年10月9日にヴァリニャーノとともに日本を発ち、マカオに到着。この後1594年に全2500ページという本書を完成させた。

ところが、この時に原稿を検閲したヴァリニャーノは、自身が多忙なことや、あまりにも記事が膨大で本来の執筆趣旨に反する事を理由に、編集を加えて短縮することを命じたが、フロイスはこれに応じず、「原型のままイエズス会本部のローマに送付させてほしい」と修正に応じていない。

1595年フロイスは再度禁教令下の日本に戻っていくつかの年報や報告書を作成した後、1597年に没した。

彼の原稿はマカオのマカオ司教座大聖堂マカに留め置かれ、そのまま忘れ去られた。

1742年、ようやくポルトガルの学士院が同書の写本を作成して本国に送付したものの当時のポルトガル、スペイン政府がイエズス会を弾圧するという時期とも重なったため、その写本する分散してしまうことになった。

そして1835年に司教座聖堂が焼失した際にフロイスの原本そのものは失われたと思われる。

同書は

・第一部 : 1549年(天文18年) - 1578年(天正6年)の記録

・第二部 : 1578年(天正6年) - 1589年(天正17年)の記録

・第三部 : 1590年(天正18年) - 1593年(文禄2年)の記録

の3部構成

--------------------------------------------

このように写本さえ散逸してしまった「フロイスの日本史」

1926年にはまず第1部のみがドイツ語訳をもって刊行され、1932年には柳谷武一氏によりその一部が「日本史 キリシタン伝来のこころ」として訳出された。

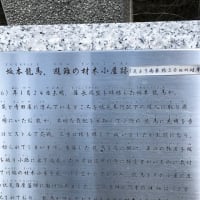

その後各地で写本の発見が相次いだこともあり、この日本史を原典の中世ポルトガル語から邦訳されたのが松田毅一、川崎桃太。

それでも写本には欠ける部分もあったようだが、両人がポルトガルの図書館で調査するうちに奇跡的にも最後の写本を偶然見つけられたと聞く。

本来「日本史」は、1549年から1593年までの年次順であるが、健康に不安を抱える松田氏が邦訳の途中で終わってしまうことを危惧され、第1部から第3部の年代ではなく、内容的にまず周囲の期待の集まる「織田信長」「豊臣秀吉」と大きな内容にまとめながら邦訳を進められることになった。

結果的には「織田信長編」「豊臣秀吉編」「大友宗麟編」「大村純忠、有馬晴信編」として刊行された。そのため、多少読みにくい面もあるが、それはこういった背景によるもので仕方がない。

松田氏は健康不安の中での大作「日本史」の完訳は無理かも知れないと思いながらだったが、京都外国語大学の同僚・川崎桃太さん(ポルトガル語学科)がよき協力者として中世ポルトガル語の原文をスピーディに正確に訳していかれ、それを松田さんが監修、手直しをされ、詳細な訳注を付けていかれ、1977年完成させたとのこと。

松田氏は既に亡くなられたが、川崎氏は京都で御存命。お二人の気の遠くなるような作業に感謝。

菊池寛賞、毎日出版文化賞を受賞。

16世紀に日本に約30年滞在したポルトガル宣教師ルイス・フロイスの書き残した「日本史」全12巻。

ぼちぼち読んできてようやく読み終わった。

あ~あ長かった。

1549年のザビエル来日から1593年まで、信長、秀吉の戦国時代の日本、そして当時のキリスト教宣教がどれほどのまでの困難を伴っていたことか、などを具体的に知ることでほんと勉強になった。

戦国大名達も次から次と姿を現す一方で敬虔に生きる当時の名もないキリシタン達。彼等の生き様が心に残る。

歴史的にどこまで中立かどうかは分からないが、でも16世紀の初期日本キリスト教会史をここまで書き記したものはないだろう。

---------------------------------------------

1579年ポルトガル国王エンリケ1世の命により『ポルトガル領東インド史』の編纂を開始したイエズス会司祭マフェイは、当時すでにインドと日本からの通信者として知られていたルイス・フロイスの事を思い出し、イエズス会総長エヴェラール•メルキュリアンへフロイスに日本でのキリスト教布教史を書かせるよう勧めた。

1583年秋、フロイスは九州島原半島の口之津にて当時副管区長であったガスパル•コエリョからこの指令を受け取り、彼は以後、10年以上にわたって執筆を続け、時には1日に10時間以上の執筆を行ったという。

またコエリョと共に五畿内をまわり、大阪城で豊臣秀吉に謁見するなどした。織田信長には18回も謁見していると言う。

1587年に秀吉が伴天連追放令を発布したが、フロイスは日本を離れることなく苦労しながらも布教活動を続けると共に当時の諸侯・武将の動向から庶民生活の実情、災害や事件などについて細かく記録に留めている。

最終的には1593年まで日本で執筆を続け、同年10月9日にヴァリニャーノとともに日本を発ち、マカオに到着。この後1594年に全2500ページという本書を完成させた。

ところが、この時に原稿を検閲したヴァリニャーノは、自身が多忙なことや、あまりにも記事が膨大で本来の執筆趣旨に反する事を理由に、編集を加えて短縮することを命じたが、フロイスはこれに応じず、「原型のままイエズス会本部のローマに送付させてほしい」と修正に応じていない。

1595年フロイスは再度禁教令下の日本に戻っていくつかの年報や報告書を作成した後、1597年に没した。

彼の原稿はマカオのマカオ司教座大聖堂マカに留め置かれ、そのまま忘れ去られた。

1742年、ようやくポルトガルの学士院が同書の写本を作成して本国に送付したものの当時のポルトガル、スペイン政府がイエズス会を弾圧するという時期とも重なったため、その写本する分散してしまうことになった。

そして1835年に司教座聖堂が焼失した際にフロイスの原本そのものは失われたと思われる。

同書は

・第一部 : 1549年(天文18年) - 1578年(天正6年)の記録

・第二部 : 1578年(天正6年) - 1589年(天正17年)の記録

・第三部 : 1590年(天正18年) - 1593年(文禄2年)の記録

の3部構成

--------------------------------------------

このように写本さえ散逸してしまった「フロイスの日本史」

1926年にはまず第1部のみがドイツ語訳をもって刊行され、1932年には柳谷武一氏によりその一部が「日本史 キリシタン伝来のこころ」として訳出された。

その後各地で写本の発見が相次いだこともあり、この日本史を原典の中世ポルトガル語から邦訳されたのが松田毅一、川崎桃太。

それでも写本には欠ける部分もあったようだが、両人がポルトガルの図書館で調査するうちに奇跡的にも最後の写本を偶然見つけられたと聞く。

本来「日本史」は、1549年から1593年までの年次順であるが、健康に不安を抱える松田氏が邦訳の途中で終わってしまうことを危惧され、第1部から第3部の年代ではなく、内容的にまず周囲の期待の集まる「織田信長」「豊臣秀吉」と大きな内容にまとめながら邦訳を進められることになった。

結果的には「織田信長編」「豊臣秀吉編」「大友宗麟編」「大村純忠、有馬晴信編」として刊行された。そのため、多少読みにくい面もあるが、それはこういった背景によるもので仕方がない。

松田氏は健康不安の中での大作「日本史」の完訳は無理かも知れないと思いながらだったが、京都外国語大学の同僚・川崎桃太さん(ポルトガル語学科)がよき協力者として中世ポルトガル語の原文をスピーディに正確に訳していかれ、それを松田さんが監修、手直しをされ、詳細な訳注を付けていかれ、1977年完成させたとのこと。

松田氏は既に亡くなられたが、川崎氏は京都で御存命。お二人の気の遠くなるような作業に感謝。

菊池寛賞、毎日出版文化賞を受賞。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます