🌸『大平記』(世の中の仕組みを俯瞰する)

☆南朝の正当性を記録した長編軍記物語

☆「史実」を伝えているわけではない

☆戦国の混沌を描き出す長編歴史絵巻

☆著者、複数

⛳『大平記』著者のプロフィール

☆太平記は現存する歴史文学において最長の作品

⛳『大平記』著者のプロフィール

☆太平記は現存する歴史文学において最長の作品

☆南朝の正当性を主張しながら

*南北朝時代の50年間皇室と幕府の関係性を記録してる

☆複数の作者がそれなりの期間記述している

☆文章構成もバラバラで首尾一貫性に欠け、文学性もない

☆複数の作者がそれなりの期間記述している

☆文章構成もバラバラで首尾一貫性に欠け、文学性もない

☆長年の読み聞かせ伝承により複数の解釈が混じっている

☆私見ばかり主張し、焦点がぼけてしまっている

☆私見ばかり主張し、焦点がぼけてしまっている

☆後醍醐天皇の横暴さなどが際目立つ

⛳『大平記』江戸時代までの評価

☆『大平記』には、相当にアラが目立つ

☆『大平記』には、相当にアラが目立つ

☆鎌倉時代から室町時代の歴史が記載されている

☆『大平記』により

☆『大平記』により

*足利尊氏=ヒール、楠木正成=ヒーローの固定観念が根づいた

☆16世紀キリスト教宣教師

☆16世紀キリスト教宣教師

*日本の中世の文化や思想を伝える書物として本国に持ち帰る

*『平家物語』とともに欧州に広まった

*歴史以外でも、日本語を伝える重要なテキストになった

☆戦国時代の武将には兵法書として扱われた

⛳『大平記』江戸時代の評価

☆江戸時代に入ると徳川光囲が『大日本史』を編纂

☆北朝が皇室家として正統と解釈される

☆史実を伝える歴史書としての価値が失われる

☆講談や浄瑠璃の演目などで歴史物語として扱われる

*歌舞伎演目ではモチーフ的役割を担う

☆『太平記』は長編軍記小説としての地位を確立した

☆『太平記』は長編軍記小説としての地位を確立した

☆『大平記』は、歴史のターニングポイントを理解するに欠かせない

*天皇を中心とした中央集権国家の成立

*仏教伝来・武士の台頭と政治への介入

⛳『大平記』の面白い点

☆物語は人間臭さがないと面白くない

☆物語は人間臭さがないと面白くない

☆江戸時代、人物の面白さが誇張されるようになった

*大衆娯楽である浄瑠璃、歌舞伎、講談などで

☆娯楽書物だからこそ描けるものがあることも事実

☆50年の天皇、武家の勢力争いを描く歴史絵巻の終盤

☆50年の天皇、武家の勢力争いを描く歴史絵巻の終盤

*戦国の混沌とした世の中に突入するにあたり

*なぜこのような乱世になったのかを問う場面がある

*議論しているのは、公家と侍と僧侶で創作である

☆史実ではないが、それこそが日本の「歴史」なのである

(敬称略)

⛳知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートとしてブログに記載

⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介

☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します

⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います

⛳詳細は、出典記事・番組・画像で確認ください

⛳出典、『世界の古典』

⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介

☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します

⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います

⛳詳細は、出典記事・番組・画像で確認ください

⛳出典、『世界の古典』

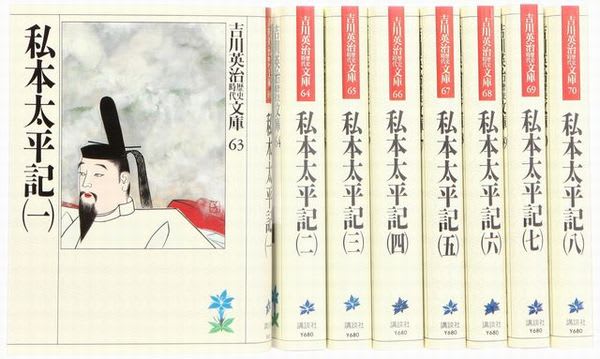

『大平記』13(世の中の仕組みを俯瞰する)

(ネットより画像引用)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます