江戸時代3

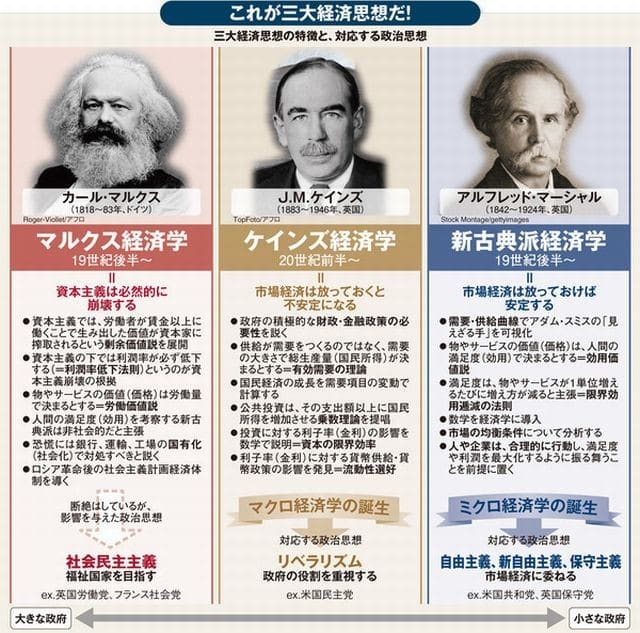

江戸時代3 ケインズを200年以上も先取りした荻原重秀

ケインズを200年以上も先取りした荻原重秀 ☆貨幣改鋳による金融緩和政策で、元禄期に好景気をもたらしたのは、勘定奉行の荻原重秀

*重秀は自身の決意を「貨幣は国家が造る所、瓦礫を以てこれに代える」と述べている

☆ヨーロッパを中心とした世界が、金本位制を脱したのは、第一次世界大戦を終え、世界恐慌を経た後

*200年も前に、日本の勘定奉行が、デフレを回避し、経済を成長させる策を取っていたのだ

☆旗本の次男に生まれた重秀は、綱吉に取り立てられて勘定奉行になる

*貨幣改鋳以外にも辣腕を振るった

*太閤検地以来80年ぶりに、各地の検地、地方直しを実施

*佐渡金山の再生、東大寺大仏殿再建、火山災害賦課金の設置

*代官の世襲を廃し官僚化を進める

☆現代的な業績を残したが、荻原重秀の名を知る人は多くない

*元禄の貨幣改鋳は教科書等では負の歴史として書かれている

*綱吉の死後、6代将軍家宣のブレーンとなった新井白石が、重秀を嫌って弾劾

*重秀の強烈なネガティブキャンペーンを張った

☆マクロ経済政策を先取りした日本人、荻原重秀は評価されても良い

世界最高の教育水準

世界最高の教育水準 ☆江戸時代独特の文化の一つに寺子屋がある

☆寺子屋は月謝はなく、入学時入学料を払い、あとは盆と正月の差し入れくらい

*寺小屋運営の実質はボランテイアに近いものであった

*寺子屋で教えたことは「読み、書き、算盤」が基本だった

☆庶民が世界一高い識字率を誇り、高い教養を持った

☆武士の子弟は、藩に作られた藩校で学んだ

*寺子屋よりもレベルの高い教育が施されていた

江戸時代のスポーツ

江戸時代のスポーツ☆スポーツとの概念も競技もなかった

☆武家の男子は剣術、槍術、弓術、馬術といった武芸は必修

☆柔道は明治に柔術から生まれた競技スポーツ、空手、琉球で発達したものだ

☆韓国が「自国の伝統武芸」と主張するテコンドー

*昭和に来日した朝鮮人が日本の空手を真似て作った新しい格闘技

豪商の出現

豪商の出現☆漁業や林業や鉱業なども発展し流通を担った商人の中には豪商と呼ばれる者も現れた

☆大坂の淀屋はその代表的な存在

*全盛期に全国の大名に貸し付けていた金は、現在の資産価値で百兆円と

*5代目の時に、幕府によって財産没収となった

*淀屋は後に再び大坂で店を興して商売を続ける

*幕末の頃、倒幕運動に身を投じ、財産を朝廷に献上して店を開じた

☆紀伊国屋文左衛門も元禄時代を代表する豪商

*晩年は事業に失敗し、乞食同然の哀れな暮らしだったという

☆元禄の頃に店を興し、長く豪商として残ったのは三井

*呉服屋「越後屋」は、後に両替商として成功し江戸期を通じて発展した

*三井一族は明治維新後、世界有数の大財閥となった

*大東亜戦争後、進駐軍によって解体され、273年の歴史に幕が下ろされた

*三井一族は全財産の9割を財産税で没収され、株式を一方的に処分された

犬のお伊勢参り

犬のお伊勢参り☆山城国の人の犬が、外宮、内宮に参拝したというもの

☆安芸国から伊勢にお参りした豚の話まである

☆当時の日本の津々浦々の治安がいかに良かったからである

*市中の人々がいかに暢気な優しさを備えていたかである

*治安の悪い国であれば、犬が首にお金など巻いて歩いていたら金を盗られるだろう

☆現代の日本人にも通じる巡礼者への接し方、動物への独特な接し方をも見ることができる

都市の発展

都市の発展☆全国の各藩では、藩主が住む城の周辺に武士や町人が集まり、城下町が発展した

☆江戸は、町として大発展を遂げた

*家康が江戸城に入った頃は、人口15万人位の小都市が(京都は40万人、大坂は20万人)

*幕府を開いてから旗本や全国の大名たちが次々に屋敷を構えた

*多くの商工業者が集まったため人口が急増し元禄時代には30数万人

☆幕府は江戸の町を整備する

*江戸湾に注いでいた利根川を大平洋に注ぐように河道の付け替え工事を行なう

*台地を削って、その土砂で埋め立て工事を行ない土地を増やした

*飲料用の上水道を整備した

☆江戸の町は、100万都市となる

☆飲料用の水道が建設されたのは江戸だけではなかった

*播磨国赤穂、備後国福山の上水は江戸の上水と並んで、「天下の三上水」といわれた

江戸の食文化

江戸の食文化☆江戸文化で特筆すべきことは、世界に類を見ない外食産業の繁栄

*江戸の料理屋は7千を超えており世界一であった

☆人口約100万人の江戸で7千軒以上の飲食業界

*現在の東京を軽く上回る比率である

江戸の町「火事と喧嘩は江戸の華」

江戸の町「火事と喧嘩は江戸の華」☆江戸では火事が頻繁に起こった

☆記録にあるだけで約1,800回

*記録に残らない小さなものまで含めると、3、000回はあったと思われる

☆死者10万を数えた「明暦の大火」

☆武家屋敷約280・寺社75・町家2万が焼失した「水戸様火事」

☆火事だけでなく、地震も多かった

*元禄地震、安政江戸地震など

☆江戸の町はそのたびに驚異的なスピードで復興している

知識・意欲の向上目指し、記事を参考・引用し、自分のノートとしてブログに記載

知識・意欲の向上目指し、記事を参考・引用し、自分のノートとしてブログに記載 出典内容の知識共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介しました

出典内容の知識共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介しました☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します

私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います

私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います 詳細は、出典記事・番組・画像で確認ください

詳細は、出典記事・番組・画像で確認ください 出典、『日本国紀』

出典、『日本国紀』

ケインズを2百年以上も先取りした荻原重秀

(ネットより画像引用)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます