こんばんわ。しょくです。

平城京遷都1300年祭に行ってきました。

花さんも奈良へ行くということで、予定より前倒しします。

下見の効果は大きかった。

平城京遷都1300年祭を下見して来ました。

平城京遷都1300年祭を下見して来ました。

下見で行ってきた平城京跡地。

下見で行ってきた平城京跡地。

いろいろしょく家の事情もありまして、雨の日を狙って行ってきました。

しかし、大雨すぎました。

雨が降ったおかげで、観光バス以外のお客さんは少なそうでした。

これは予定通りです。

以前行ったときは、この写真を撮り忘れたので、どうしても撮りたくて。

撮れて満足じゃ。

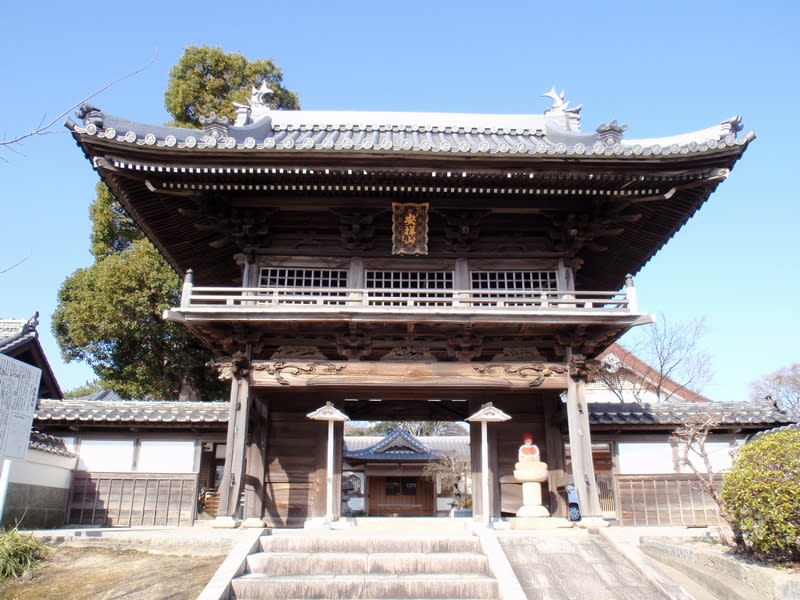

雨にぬれた朱雀門(すざくもん)もまたいいですね。

ちょっと雨酷いかな?

下見時のblog

平城京の正門 朱雀門

平城京の正門 朱雀門

今日からゆっくりと平城京遷都1300年祭を紹介していきます。

よろしくお願い致します。

P.S 花さん、東大寺の様子はこんな感じです。見てやって下さい。

締めは東大寺。

では。

BlogRankingに参加してます。

みんな応援(クリックで投票)してね。

公園の入り口です。

公園の入り口です。

の唐招提寺です。

の唐招提寺です。

しておりましたので

しておりましたので

を撮った朱雀門。

を撮った朱雀門。

をしようと

をしようと

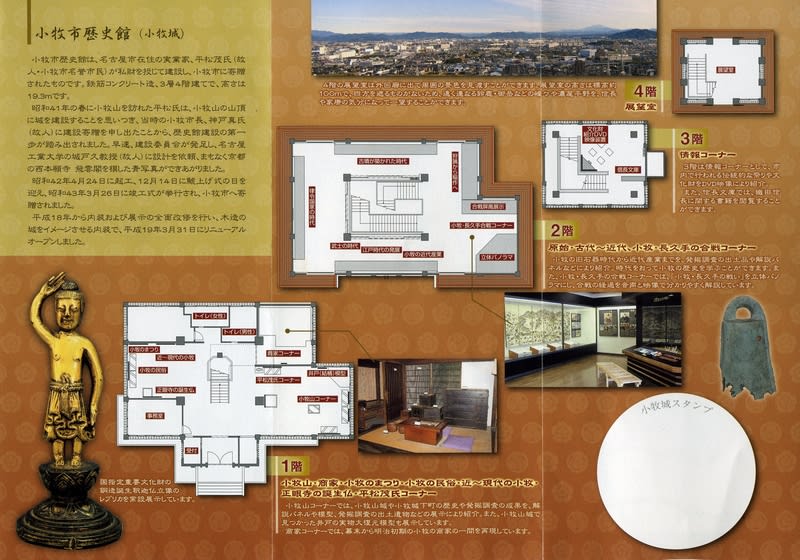

に乗ってますが、意味は分かりません。

に乗ってますが、意味は分かりません。

に及んだが、

に及んだが、