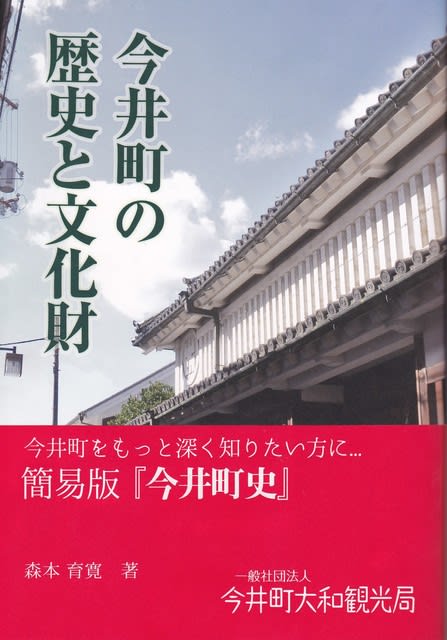

「今井町の歴史と文化財」発刊についてのお知らせ

この度、今井町内にある一般社団法人「今井町大和観光局」から標記の書籍を出版され、今井町町並み保存会でも販売委託をすることになりました。

2月1日発売予定です!

今回の発行について一般社団法人「今井町大和観光局}代表理事の仲西 知氏は

ご高承の通り、奈良県橿原市今井町は、中世の町割りが残る貴重な町として平成5年(1993年)に文化庁により重要伝統的建造物群保存地区に選定されました。

以来、今井町はインフラの整備から家屋の修復、修景が順調に進み、見違えるばかりの美しい町並が復活しています。一方、今井町に関する調査は度々実施され、都度報告書等は発刊されていますが、今井町の歴史や文化財について総合的にまとめた出版物はありませんでした。

「今井町史」が出版されたのは、昭和32年(1957年)で、本書は日本の市町村史の先駆けとなる書籍として人口に膾炙されていますが、60有余年以前の書籍です。

(今井町史は今も今井町町並み保存会で販売しています 5,250円)

この60年間には今井町に関する古文書・古記録など新史料の新たな発見が相次ぎました。これらの新史料に基づいて今井町出身・在住の郷土史家 森本 育寛氏に「今井町の歴史と文化財」と題する著作を依頼し、今回上梓する運びとなりました。

今井町研究の文献として是非ご活用いただきたく、ご案内させていただきます。

と、発行に至る経緯を述べておられます

著者は今井町で生まれ育ち、今井の歴史を生涯勉強してこられ、多数の今井に関する著書を出版しておられる森本育寛氏である

基本的には60年前の昭和32年に発行された今井町史を簡略にまとめると同時に、現在再建中の称念寺に関わる記事がかなり濃くなっているのが大きな特徴になっている

著書名 「今井町の歴史と文化財」

著 者 森本 育寛出版者

一般社団法人 今井町大和観光局

仕 様 A5版 168頁(口絵8頁)

並製本(カバー付)

価 格 1,000円(税込)送料別

発売場所 今井町町並み保存会 〒634-0812 橿原市今井町3丁目8-8

TEL・fax 0744-22-1128

今井まちや館・華甍でも販売しています

飯盛山・白虎隊の墓

飯盛山・白虎隊の墓 さざえ堂

さざえ堂 を重ねた

を重ねた

に火に対する教育を徹底していると伺った

に火に対する教育を徹底していると伺った

今井町は1530年代、一向宗の今井兵部が自坊を建立した時から始まり、1551年にはすでに堀をめぐらし、寺内町としての城塞化が整い始め、1566年になると、3千石余の知行を持つようになって、また今西家が実在しているのが記録されている

今井町は1530年代、一向宗の今井兵部が自坊を建立した時から始まり、1551年にはすでに堀をめぐらし、寺内町としての城塞化が整い始め、1566年になると、3千石余の知行を持つようになって、また今西家が実在しているのが記録されている