1月14日「浮御堂(うきみどう)」に行ってきました。滋賀県大津市本堅田(ほんか

たた)JR湖西線「堅田駅」下車、江若(こうじゃく)バスに乗換え「堅田出町(でま

ち)」バス停から歩いて5分です。

「堅田駅」に着きました。

ホームより、「比良(ひら)山系」は雪です。 ちょっとさぶい。 (^^♪

観光名所、色々ある。

で、08:50 バス停につきました。 (^^♪

いい感じの町並みですな。

右へ。

「和菓子処 嶋屋(しまや)」さん。いちご大福で有名なお店です。ソフトクリーム

もあるのね。 (^^♪

「光る君へ」観光ポスター。 大津の「石山寺」で源氏物語を起筆しましたからね。

大くくりで地元と云えんでもないか。 (^^♪

「湖族の郷(こぞくのさと)資料館」 その昔、琵琶湖水運の拠点であった堅田は

琵琶湖沿岸最大の自治都市を形成していました。その自治の運営にあたっていたのが

「湖族」と云われた「堅田衆」であったとか。 (^^♪

鳥居が見える。

「伊豆神社」縁結びの神さんね。行ってみますか。 (^^♪

堅田全域の総鎮守さんなのね。 (^^♪

あら、凍っている。 (^^♪ 一昨年の出来事が走馬灯のように脳裏に・・・。

やめとこ 回れ右。 (^^)/

ここね。「樓門(ろうもん)」がみえました。

正式名称「海門山 満月寺(かいもんさん まんげつじ)」 創建年不詳「恵心僧都

(えしんそうず)」が開山したと伝わる臨済宗大徳寺派の寺院です。「浮御堂」は

満月寺の湖上に突き出た仏堂ですが、お寺の呼称は「浮御堂」になっています。!(^^)!

「五月雨の 雨だればかり 浮御堂」 阿波野 青畝(あわの せいほ)

琵琶湖がすぐ前です。 (^^♪

「玉鈎亭(ぎょくこうてい)」お茶室。登録有形文化財 (^^♪

お掃除ごくろうさんです。きれいな松、大きな松、アートな松が何本も境内にあります。

「観音堂」御本堂です。御本尊の「聖観音像」や四国三十三所霊場のそれぞれの本尊

を模した像が祀られています。 堂内撮影禁止。

それでは「浮御堂」へ。17mの橋を渡ります。

欄干が低~い。 だめだ おっちゃん怖がりなんで欄干のほうへ行けましぇん。(*_*)

恵心僧都が湖中に堂を建立し、一千体の阿弥陀仏を刻んで「千仏閣」「千体仏堂」と

称し湖上通船の安全と「衆生済度(しゅじょうさいど)」(生きとし生きるものすべ

てを迷いのなかから救済し悟りを得させること)を発願したことに始まるとか。(^^♪

「琵琶湖大橋」見えます。

すぐ近くに水鳥、かなたに釣り船。 (^^♪ 近江八景の「堅田の落雁(らくがん)」

歌川広重の錦絵が有名です。 (^^♪

「石山秋月」・「瀬田夕照」・「粟津晴嵐」・「矢橋帰帆」・「三井晩鐘」「唐崎

夜雨」・「比良暮雪」で八景です。 プラスワン 「堅田釣船」 (^^♪

ぷかぷか ゆらり (^^♪

湖中句碑 「湖も この辺にして 鳥渡る」 高浜虚子(たかはま きょし)

あの低い欄干はおっちゃんダメダメです。吸い込まれそう。あかんたれです。(^^♪

回廊を恐る恐る一周して、あとは撮った写真をランダムにと。 (^^♪

「鬼滅の刃」のコスプレ撮影ですかね。

松がすばらしい。 !(^^)!

湖畔の松 逆光の松 (^^♪

「鎖(じょう)あけて 月さし入れよ 浮御堂」 松尾芭蕉

鳥ぽつり 釣り人ゆらり 浮御堂 (^^)/~~~

9月10日「建部大社(たけべたいしゃ)」に行ってきました。滋賀県大津市神領(し

んりょう)京阪電車石山坂本線「唐橋前(からはしまえ)駅」より歩いて15分ほどです。

09:00 駅に着きました。

踏切を渡ってと。 線路は続くよどこまでも 一直線いい感じやね。 (^^♪

「瀬田の唐橋」目的地のすぐそばにバス停があるんですが、この橋を歩きたくて駅

から行くのです。 いざ いくぞ 何故かはりきっております。 (^^)/

「紫式部の筆はしる源氏物語誕生の地 大津」大津市の「石山寺(いしやまでら)」

で起筆したと云われています。来年の大河ドラマの主人公、生没年不詳の謎多き女性

です。 (^^♪

秋の瀬田の唐橋ね。 (^^♪

「瀬田唐橋」漢字バージョン (^^♪

こちら、ひらがなバージョン (^^♪

「瀬田の唐橋」全長223.7m 瀬田川(せたがわ)に架かり、県道2号線大津能登川

長浜線が通っています。古代より京都防衛上の重要地点であり「唐橋を制するものは

天下を制す」と云われました。最初に作られたのが7世紀後半ぐらい、以来幾度の戦火

に合い何度も焼き払われました。

現在の橋は老朽化により建て替えられて昭和54年(1974年)に竣工したものです。

「瀬田川」いい感じやね。 (^^♪

「俵の藤太(たわらのとうた)ムカデ退治の図」 その昔この橋に現れた大蛇の眉間

を矢で打ち抜き退治したと云われる武士「俵の藤太(本名 藤原 秀郷 ふじわらのひ

でさと)」の絵です。およそ1000年前の伝説です。(^^♪

「松風の 帆にはとどかず 夕霞」 山崎茶水(呼称不明) 句碑

あと250mと。

「一の鳥居」に着きました。

「建部大社」創建年不明 4世紀ごろと伝わっています。御祭神は「日本武尊(やまと

たけるのみこと)」と「大己貴名(おおみなむちのみこと)」大国主神(おおくに

ぬしのかみ)の別名だとか。

「正参道」自動車ではいれるのね。「しょう」と読むんかな「せい」かな。

「近江之国 一の宮」 一の宮とはその地域のなかでもっとも社格の高い神社さんと

云うことだそうで。 (^^♪

おっちゃんすでに時速4㎞以下に減速しております。 (^^♪

「二の鳥居」

そんなに大きくはないみたい。

色々ときれいなカラーパネルが飾ってあります。 境内の写真の色合いが地味目なん

でね。こんなんもはさんでいきます。 (^^♪

「神門」

入ってすぐ正面「拝殿」。手前は御神木の「三本杉」です。

「大己貴名」を奉祀した時に一夜にしてここまで成長したとか。 (^^♪

大きいね。 (^^♪

なので御神紋は「三本杉」です。(^^♪

最初の千円札の図柄は建部大社なのね。

お賽銭をと。

出世開運・除災厄除・商売繁盛・縁結び 諸々まかせてねの神社さんです。 (^^♪

御本殿へ。

創業明治5年「竹内酒造株式会社」さんの「香の泉(かのいずみ)」です。きれいな

樽ね。 飲んでみたいですな。近所の酒屋さんにあるかな。 (^^♪

本殿と権殿。二つのお社があります。本殿は「日本武尊」権殿に「大己貴名」を祀っ

ています。

お賽銭をと。

お祭りとか色々あるのね。 (^^♪

摂社・末社が並んでいます。

右はお守り授与所です。

「福を釣り鯛!!」おねがいします。 (^^)/

「御神水 源頼朝公 出世水」 父の義朝(よしとも)が平治(へいじ)の乱で平清盛

に敗れ逃走中に死亡、息子である頼朝は流罪となりました。伊豆に流される途中に

建部大社に立寄り源氏再興を祈願し願いがかなったことから名付けられました。

石臼のなかから御神水が沸きだしています。 (^^♪

夏の橋 渡って知れる 神の古事 (^^)/~~~

8月6日「和田(わだ)神社」に行ってきました。 滋賀県大津市木下町(きのしたち

ょう)JR西 琵琶湖線「膳所(ぜぜ)駅」より歩いて15分ほどです。

09:30 駅に着きました。 降りるの初めてです。 難読地名ですな。 Zeze (^^♪

駅前ロータリー「芭蕉・義仲顕彰の碑」駅の近くに木曽義仲(きそ よしなか)が

葬られている「義仲寺(ぎちゅうじ)」があります。 (^^♪

木曽の情 雪や生えぬく 春の草 (松尾芭蕉)

義仲の生き方に感銘していた芭蕉は、義仲討死の430年後,1614年大阪で亡くなりまし

たが、遺言により義仲寺に墓を建てました。

「膳所駅前商店街」愛称「ときめき坂」を歩いて行きます。いいネーミング。(^^♪

iPadを見ながらと、右側に鳥居が見える。 あそこですな。

ここら辺は「旧東海道」です。

ふり返るとすぐに琵琶湖。 (^^♪

お散歩道ね。 (^^♪

正面に着きました。

「和田神社」白鳳(はくほう)時代(7世紀中期)に創始されたと伝わる神社さんです。

主祭神は「高龗神(たかおかみのかみ)」水の神さんですな。

風鈴きれいです。 チリンチリン鳴ってます。 (^^♪

正面から (^^♪

I Love Shiga 「風鈴まつり」開催中です。 (^^)/

きれいね。 (^^♪

「手水場」 身を清めてと。 (^^♪

エイリアンみたい。 (^^♪

「龍神の道」高龗神の「龗(おかみ)」とは龍神のことだとか。両側の風鈴は琵琶湖

表しています。 (^^♪

上の風鈴は龍神です。 (^^♪

「拝殿(はいでん)」

拝殿にも風鈴。

「さざなみ風鈴」

「御本殿」へ。

重要文化財 建造物 「和田神社本殿 一棟」 旧東海道に面する表門を入った境内

の奥に東面して建つ本殿は一間社流造(いっけんしゃながれづくり)という規模の小

さな社殿で屋根は桧皮葺(ひわだぶき)で正面に軒唐破風(のきからはふ)が付けら

れており、これは県内でも珍しい建築様式となっております。~ なるほど (^^♪

神紋は「五七桐(ごしちきり)」です。

太い幹 !(^^)!

大津市指定文化財 天然記念物 「和田神社のいちょう 一株」~周囲約4.4m、樹高

約24m、樹齢およそ600年と推定され~和田神社の神木として琵琶湖上からの目標に

なっていたと考えられます。また、関が原の合戦に敗北して捕らわれた石田三成が

京都へ護送される途中、この木に繋がれて休息をとったと伝わっています。~

歴史ある樹なのね。 !(^^)!

画角にはいらない。 !(^^)!

イチョウが描かれています。 (^^♪

赤ちゃんとお母さん。 (^^♪

百日紅 見頃です。

琵琶湖を見に行きます。 (^^♪

「和田の浜」 神社さんの名前が由来かな。 (^^♪

県道18号「近江大橋」がみえます。 畔には釣り人さん。

日曜朝の琵琶湖です。 いいね。 (^^♪

こちらは「びわこ大津プリンスホテル」と芝生と雲。 いいね (^^)/

釣り船とサギさんかな。 いいね。 !(^^)!

湖(うみ)の風 流れ風鈴 ちりちりん (^^)/~~~

11月12日「三島池(みしまいけ)」に行ってきました。滋賀県米原市池下(まいばら

し いけした)東海道本線 「近江長岡(おうみながおか)駅」より湖国(ここく)

バスに乗換え「三島池」バス停下車すぐです。

09:00 駅に着きました。 京都から米原を経由、わが家を出てから3時間。滋賀県とは

いえ駅の管轄はJR東海。二つ先の「関ヶ原駅」は岐阜県です。遠出久しぶり、JR東海

久しぶりであります。なんかうれしい。(^^♪

「米原市 観光マップ」 伊吹山はあれね。

「伊吹山(いぶきやま)」標高1377.21m 約3億年前に噴火した海底火山が元とか。

石灰岩で形成されているため保水力が弱く山頂付近は高木が育たず、高山植物の宝庫

となっています。 そうね樹木見えないね。

左端真ん中、ここが№⑩「三島池」。バスで10分。

ではまいりましょっと。湖国バスに乗るのもひさしぶり いいデザインやね。(^^♪

09:25 バス停に着きました。

いい感じのイチョウ。 正面が入り口ね。

落ち葉も (^^♪

田舎の風景 (^^)/

「グリーンパーク山東(さんとう)」 ほん近くにキャンプ場があるのね。

石段を上がってと。

「水鳥の詩」ブロンズ像。水鳥がたくさんいるからね。

ご夫妻でいらっしゃったのね。今の上皇ご夫妻かな。当代の天皇皇后はお二人しか

いないからね。代がわりされるまで年号の冠付けて紹介する必要ないもんね。

鳥さんいっぱい。 !(^^)!

「三島池」面積39000㎡ 周囲長780m 最大水深120㎝ 姉川の伏流水を利用して造ら

れた灌漑用ため池。築造年は不明ですが、1200年代には造られていたと云われていま

す。現在も農地20㌶を灌漑している現役の灌漑用ため池です。

いい感じで紅葉してますな。本日は水鳥と紅葉を観に来ました。

それではお池をひと回りと。

鳥さんいっぱいだ。

マガモさんかな。

毛づくろい (^^♪

左が通年いる鳥さん。マガモ・カイツブリ・カルガモ・アオサギ。右は冬にくる渡り

鳥さん。オシドリ・ヒドリガモ・コガモ・トモエガモ・オナガガモ・ダイサギ (^^♪

くるくる (^^♪

平成22年(2010年)3月25日「ため池百選(農水省選定)」に選ばれました。

全国に21万ヶ所ため池はあるとか。 (^^♪

ダイサギさんですか。

マガモさん県指定の天然記念物なのね。 (^^♪

集まってきた。 !(^^)!

桜の樹かな。ちょっと道を外れて。

紅いのは「満天星(どうだんつつじ)」ね。

「グリーンパーク山東」を観に行きます。アスレチックとか有料キャンプ場・お風呂

もあるのね。(^^♪

いい感じ (^^♪

こちらキャンプ場ね。有料だからね。なかには入れましぇん。

アスレチック施設みたい。伊吹山きれい。

樹もいい感じ (^^)/

池にもどります。

神社があります。

「都久夫須麻(つくぶすま)神社」琵琶湖の竹生島にある同名の神社と係わりあるん

でしょうな。調べたけどわかりませんでした。 残念 (^^♪

外周道路に出てきました。

大きな灯篭。

全体に黒いね。アオサギさんではないね。

伊吹山が水面が映る景色がきれいとのことでしたが、映ってないね。季節によって

違うのかな。 まぁええとしょ (^^)/

「三島神社」に来ました。石段 急ね。 ではここからお参りを。

心洗うね。では煩悩に満ちた心を洗ってと。(^^♪

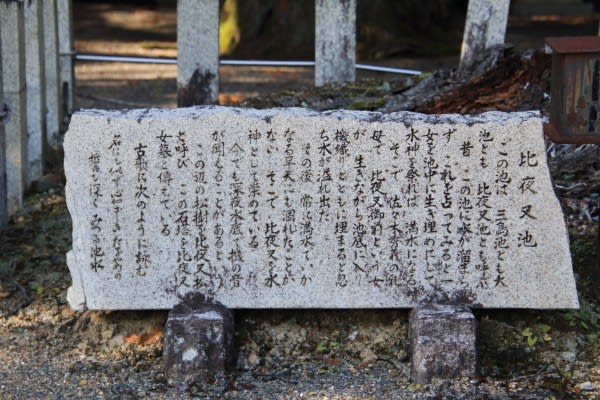

「この池は三島池とも比夜叉(ひやしゃ)池とも呼ぶ 昔 この地に水が溜まらずこれ

を占ってみると女を地中に生き埋めにして水神を祭れば満水になる そこで佐々木

秀義の乳母で比夜叉御前という女が 生きながら地中にはいり機織りとともに埋まる

と忽ち水が溢れでた。〜」 いまでも深夜に水底から機織りの音が聞こえるそうです。

あな恐ろしや〜 (^^♪

着水 !(^^)!

着水その2 !(^^)!

街路灯も鳥さんね。 (^^♪

いい羽根の色。

水面いい感じやね。iPadの壁紙にしょう。 (^^♪

「お父さん いい色やで」 (^^♪

帰りのバスがきました。

水ゆらり 鳥戯れて あかきいろ (^^)/~~~

12月25日「近江神宮(おうみじんぐう)」に行ってきました。 滋賀県大津市神宮町

京阪電車 石山坂本線「近江神宮前駅」下車歩いて10分ほどです。

画像は境内にある火時計です(日時計ではありません)。説明は後ほど (^^♪

09:00駅に着きました。

踏切を渡って。線路一直線です。 (^^)/

大津は「かるたの聖地」です。近江神宮のご祭神は天智天皇。百人一首の一番目の

和歌の作者が天智天皇なのでこの地が聖地になったのことです。 (^^♪

住宅地を歩いていきます。

広場にパネルが (^^♪

「近江大津宮錦織(にしこおり)遺跡」天智天皇6年(667年)3月19日 中大兄皇子

(なかえおおえのおうじ)が飛鳥より遷都した都跡です。翌年、即位して天智天皇と

なり崩御後廃都わずか5年間の都でした。ここにあったのね。

秋の田の かりほのいほの 苫を荒み わが衣手は 露に濡れつつ

(天智天皇)百人一首第一首目

秋、田んぼの掘立小屋で雨宿りをしていたら屋根の目が粗いので袖が濡れてしまった。

現代語訳にするとただの貧乏くさいお話ですが、和歌にするとなんか優雅になりますな。

百人一首にはそれぞれ歌番号が付けられています。 では歌番号百首目の歌をご紹介と。

百敷や ふるき軒端の しのぶにも なほあまりある 昔なりけり

順徳院(後鳥羽上皇 第三皇子 第84代天皇 )承久の乱で佐渡に流刑

宮中の古い軒端のしのぶ草をみるにつけ偲びつくせないほどのなつかしい昔だ。

鎮守の森 こっちかな 鳥居が見える。

「木漏れ日街道」 言いえて妙ですな。 (^^♪

「一の鳥居」 線路のすぐ近く。 ということは回れ右か (^^♪

反対方向へと。

「近江時計眼鏡宝飾専門学校」 昭和44年開校 近江神宮さんが経営する専修学校です。

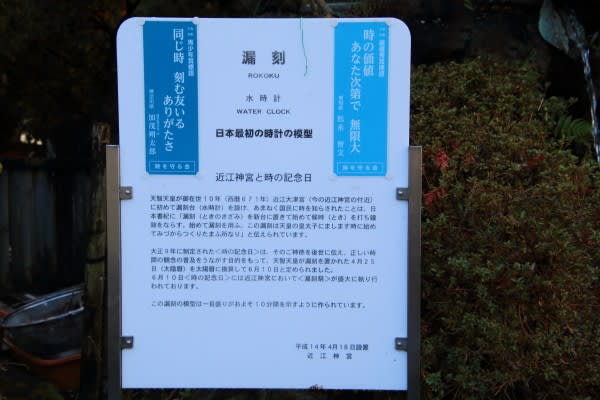

天智天皇10年4月25日(671年6月10日)天智天皇が水時計を作らせ、時報を始めたと

日本書記に記述があります。そのご縁なのね。6月10日は「時の記念日」です。 (^^♪

ここからね。そば屋の「善庵(よいいおり)」さんの前を通ります。

「手水舎」 正月の準備してはります。

「近江神宮」皇紀2600年を記念して昭和15年(1940年)に創祀されました。主祭神

は「天智天皇」です。因みに皇紀とは明治政府が明治5年に定めた紀元で、初代天皇

「神武天皇」が即位した年を西暦紀元前660年とし、その年を皇紀元年としました。

石段を上がります。ゼロ戦(零式艦上戦闘機)の名称の由来は当時、日本の軍用機の

型式名は皇紀の下二桁を冠する規定があり昭和15年皇紀2600年に正式採用されたので

規定により零式となりました。 戦史オタクの雑学でございます。(^^)/

「楼門」 なんか重機入ってます。そうですなこの時期神社仏閣はお正月準備の最中

ですわな。 お忙しいところおじゃまします。

来年は「壬寅(みずのえとら)」であります。本来の干支(えと)は12支と十干

じっかん)の組合わせたもの60種類をいいます。十干とは「甲・乙・丙・丁・戊・

己・庚・辛・壬」中国殷の時代の時間と空間を表す言葉ということですが解説読ん

でも難しすぎてようわかりゃんとです。 降参 !(^^)!

「外拝殿」から「内拝殿」にあがります。

「本殿」ここから拝みます。

おおきな太鼓 (^^♪

「轟(とどろき)太鼓」 昭和天皇御在位50年奉祝 有志寄進。

階段を下りてと

「栖松遙拝殿」

有栖川宮様と高松宮様にご縁があるのね。

「狛犬」さん。阿像しかないね。普通二つでワンセットと思いますが、なにか謂われ

があるのかな。 (^^♪

ここで終点です。

境内に出てきました。 巫女さんとバイトの学生さんかな。 えっちらおっちら。

「漏刻(ろうこく)」

毎年、「時の記念日」にこの地で「漏刻祭」が行われます。

「火時計」最初の画像を正面から。 (^^♪

「FIRE CLOCK」イングリッシュにするとなんかかっこいい (^^)/

胴の上に張ってある金網に線香をのせて、その火で順番にヒモを切り球が下の銅鑼を

叩いて時を知らせます。 風流やね。 (^^♪

「ROLEX」さんの寄贈なのね。

「時計館 宝物館」を観に行きます。 撮影禁止。時計いっぱい。水時計からROLEX

まで展示しています。 (^^♪

こちらは館外の休息処前。うわっ高そう。 いくらくらいすんねやろ (^^♪

こちらは「日時計」ですな。

これもそうかな。

「矢橋(やばし)式日時計」天文・科学学者「矢橋徳太郎 」考案 全国200ヶ所に設置

1983年「立体解析幾何学の知識を駆使し誤差が1分以内という日時計を製作し、作品は

各地の公共施設に多数設置される。」との功績でCBCクラブ文化賞受賞。よくわからん

けど、すごい人、すごい時計みたい。 !(^^)!

境内を出て右へ。

しばらく歩くと「近江勧学館(おうみかんがくかん)」に着きました。

数々のかるたの全国競技会が行われています。

「ちはやふる」 広瀬すずちゃんだ。わーい。 !(^^)!

今日も教室ではかるた競技の研修会が行わていました。ロビーは撮影可能ということで。

ちはやぶる 神代も聞かず 竜田川 からくれなゐに 水くゝるとは

(在原業平) 百人一首 第十七首目

神代から聞いたことがない。竜田川の水に紅葉が落ちてあざやかな紅にくくり染めにするとは。

「ちはやふる 成りきり撮影スペース」 (^^)/

「ちはやふる」奉納イラスト 原作者(末次由紀 氏)作

ちはやふる 和歌をひねると 思いしが それは無理やと 三言歩めず

最後は啄木かい! とつっこみながら (^^)/~~~