11月17日「大覚寺(だいかくじ)」に行ってきました。 京都市右京区嵯峨大沢町

(さがおおさわちょう) JR山陰本線「嵯峨嵐山駅」下車、歩いて15分ほどです。

09:30 駅に着きました。 北口から出ます。

ここまっすぐ。丸太町通りへと。

「発酵食堂カモシカ」さん。発酵食品を使用した食堂です。おっちゃん最近、納豆を

腸活のため嗜んでおります。麹納豆、いただきたいですな。因みに発酵と腐敗の違い

は、両方とも化学的には微生物による食品の変化ですが、体にいいのが発酵、悪いの

が腐敗だそうです。 (^^♪

京菓子「甘春堂(かんしゅんどう) 嵯峨野店」慶応元年(1865年)創業の老舗さん

です。いい感じの店がまえ。 (^^♪

「嵯峨御陵 大覚寺門跡」大覚寺になる前は嵯峨天皇の離宮(別荘)でした。

きれいなお店を見ながら、参道入口です。

ここですね。前の道路は府道136号(大覚寺平岡線)です。

いい松でございます。 (^^♪

「表門」

「嵯峨山(さがさん) 大覚寺」 貞観(じょうかん)18年(876年)創建。 開基「正

子(まさこ)内親王」開山「恒貞(ごうじゃく)入道親王」真言宗大覚寺派の大本山

です。

「式台玄関(しきだいげんかん)」が見えます。 ただ今、「嵯峨菊展」開催中です。

鉢植えの嵯峨菊。 (^^♪

イトイト。 (^^♪

背が高い。いろんな色。 嵯峨菊を見に4年ぶりにやってまいりました。 (^^♪

「大玄関」にはいります。「松に山鳥図(狩野 永徳)」 金ぴか。

江戸時代。御所より移築されたものとか。

きれいなSHOP。

嵯峨菊並んでいます。 !(^^)!

嵯峨菊はおよそ1200年前、嵯峨天皇の御代より大沢池の菊ヶ島に自生していた野菊

を永年にわたって王朝の気品ある感覚を持って洗練し「天地人」の繊細な配置に仕立

て上げた格調高い菊です 〜。 なるほど。 (^^♪

「宸殿(しんでん)」

江戸時代の初め 延宝年間(1673〜81)に後水尾天皇より皇后 東福門院和子(徳川秀

忠の娘)が使用していた女御所の宸殿を賜ったものです。入口の格子戸は蔀(しとみ

)といいその留め金部分にはその留金部分には蝉の装飾があります〜。 そうなのね。

お庭に下りてきました。

殿上から鑑賞するのに丁度良い高さの1.8〜2.0mに仕立てています。カラフル !(^^)!

花嫁さんの前撮りかな、宣材のモデルさんかな。 おきれいです。 (^^♪

歩いて行きます。

直角に折れ曲がっている回廊を稲光にたとえ「村雨(むらさめ)の廊下」と呼ばれて

います。 ここにも嵯峨菊。 (^^♪

「五大堂(ごだいどう)」へ。

御本堂です。 お参りをと。 (^^♪

ここから「大沢池(おおさわのいけ)」に出ます。

清水の舞台より小ぶり、けどお池が見えるのね。バージョンですな。!(^^)!

色付いてきてます。

懸崖造りでもない。そりゃそうやろね。 (^^♪

「大沢の池」外周約1㎞。面積約64000㎡。唐の「洞庭湖(どうていこ)」を摸して、

嵯峨天皇が築造したと云われている日本最古の人工池です。甲子園球場がすっぽりは

いるとか。 (^^♪

「放生(ほうしょう)池」

これは紅い。 !(^^)!

「心経宝塔(しんぎょうほうとう)」嵯峨天皇心経写経1150年を祈念して昭和42年

(1967年)建立。

お池をひと回り。

カモさんかな。 水面がくるくる。 (^^♪

「五大堂」がみえます。

紅葉見頃は今週末からですな。 (^^♪

ひと回りしてきました。

嵯峨の菊 もうすぐ冬の 池で咲く (^^)/~~~

10月5日「法住寺(ほうじゅうじ)」に行ってきました。 京都市東山区三十三間堂

廻り(まわりちょう)京阪電車「七条駅」から歩いて10分かからんかな。

09:10 駅に着きました。

1番出口。「三十三間堂」のお向かいだからね。

「七条大橋」に出てきました。

川端通りの信号を渡り、七条通(府道113号線)へ。インバウンドの方、行き交って

います。 (^^♪

右下の縦のみどりが三十三間堂、となりの横のみどりが「法住寺」です。

突き当りは「智積院(ちしゃくいん) 総門」

「わらじや」さん。「うぞふすい」と云う白焼き鰻の雑炊が名物の老舗さんです。庇

の上のどんぶり鉢がいいね。秀吉が「方広寺(ほうこうじ)大仏殿」の工事の進捗を

確認に来るたんびにこのお店で草鞋をぬいで休憩したのでこの名前が付いたとか。

「三十三間堂」を右へ。

「大和大路(やまとおおじ)通」を歩いていきます。

五本の「定規筋(じょうぎすじ)」きれいです。ここだけ塗りなおしてる。

なんでかな。 (^^♪

鍛金(たんきん)工房「WEST SIDE 33」さん。鍋・釜・酒器 などを製造しています。

金属を型に当て金槌で打って形を変えていく技法です。見事ですな。!(^^)!

左に折れて「塩小路(しおこうじ)通」にきました。

「太閤塀(たいこうべい)」が見えます。高さ約5.3m 長さ約92m。前述した方広寺

の南限を示すために造られました。

一棟貸しの宿屋さんみたいね。

いい感じやね。 (^^♪

「南大門」まで来ました。太閤塀とこれを見るためにちょっと遠回りです。三十三間

堂を拝観する人にはやっぱりちょっと遠回りなのであまり使われない道とか。 (^^♪

「南大門」先程の「方広寺」の南大門を移築してものです。「国家安康・君臣豊楽」

で難癖を付けられた「方広寺鐘銘事件」の「方広寺」です。

なかから。 東大寺の南大門を摸して造ったそうです。そうね、そんな感じね。(^^♪

慶長5年(1600年)頃の建造とされています。

MAP 三十三間堂の北、七条通を挟んで右最上部の上みどりが「方広寺」です。

彼岸花ときれいに剪定された松がみえます。黒松かな。 (^^♪

「竜宮(りゅうぐう)門」 旧御陵正門です。 彼岸花が咲いているということで

やってまいりました。 (^^)/

今年は彼岸花の咲くのが全国的におそいです。 ある程度気温が低くならないと咲か

ないそうで、やっと見頃です。まだ暑いもんね。 (^^♪

「法住寺(山号なし)」永延(えいえん)2年(988年)創建。開基は「藤原為光(た

めみつ)」御本尊は「不動明王」天台宗の寺院です。 「後白河法皇」の御所である

「法住寺殿」のあった場所、崩御の後は明治になるまでその御陵を護る寺院でした。

「法住寺殿」寿永2年(1183年)は木曽義仲の軍勢により焼失(法住寺合戦)。逃亡

した法皇は六条西洞院の「長講堂(ちょうこうどう)」に移り生涯を終えました。

まだ蕾のがたくさんあります。例年ならもう終わってる時季なんですけどね。(^^♪

少し行くと正門です。

正門にあたる「北門」です。「法住寺殿」の敷地は十余町(約9000坪)もあったら

しく「三十三間堂」はその敷地のなかに平清盛の寄進で造られたものです。さすが法

皇のお住まいですな。 (^^♪

「あそびをせんとやうまれけむ」

後白河法皇 編(梁塵秘抄 巻第二 四句神歌)より 石碑

遊びをせんとや生まれけむ 戯れせんとや生まれけん

遊ぶ子供の声きけば 我が身さえこそ動かるれ

この先が法皇の御陵です。 宮内庁の管轄、そら立入禁止やろね。 (^^♪

では境内へ。 「十三重塔」

「鎮守社」 芙蓉が咲いてます。

見頃のようで。 (^^♪

「手水舎」

今はこじんまりしたお寺さんです。秀吉の時代には「方広寺」の寺域に組み込まれこ

ともありました。そら色々あったやろね。 昔を今になすよしもがな やね。(^^♪

御陵を護るために彼岸花を植えはったんかな。 知らんけど。 (^^♪

「御本殿」です。不動明王像すごい。でも撮影禁止。

ご本尊の代わりにこちらをと。 (^^♪

本堂奥に墓所があります。「長谷川 町子」さんの菩提寺だとか。 (^^♪

寺紋は「葉菊」 日本の家紋や、寺紋・神紋のデザインはすばらしいですな。

アートですな。 !(^^)!

護摩木が焚かれる区画です。 きれいにしてはるね。 (^^♪

彼岸花 御陵流れし 風を受け (^^)/~~~

9月28日「上津屋流れ橋(こうづや ながればし)」に行ってきました。京都府八幡市

上津屋里垣内(さとがいと) 京阪電車京都本線「石清水八幡宮駅」から京阪バスに

乗りかえ「上津屋流れ橋」バス停から歩いて5分ほどです。

09:40 バス停に着きました。ちょっとナナメ。 (^^♪

この道は「府道22号 八幡木津(やわたきづ)線」 左へ入るのね。

「四季彩館 やわた流れ橋交流プラザ」に来ました。4年半ぶりでございます。(^^♪

「農産物直売所」 開店から20分もたっていないのにお客さんいっぱいみたいです。

ちょっとなかへ。 前よりきれいになってる感じがする。 (^^♪

こちらから。 左の建物はビュッフェレストラン「八幡家」です。抹茶ソフト帰りに

いただこう。 (^^♪

「宇治茶の郷 八幡市」 石碑

こちらと。 親切ね。 おっちゃんでも迷いようがないわね。 (^^♪

ソフトも忘れておりましぇん。 (^^)/

「ふるさとの森緑地」を抜けて。

石段で行こう。 帰りはスロープでね。 (^^♪

見えた。見えた。 流れ橋架かっております。 !(^^)!

堤防の上は「府道801号(京都八幡木津自転車道線)」京都から奈良を経て和歌山に

至る約180kmの自転車道「京奈和(けいなわ)自転車道」の一部です。道理でバイク

多いと思った。

茶畑を見ながら流れ橋へ。

いい色ね。 今あるのは三番茶ですかね。 抹茶の原料の「碾茶(てんちゃ)」と

云われるお茶です。

「流れ橋と両岸上津屋の浜茶」木津川河川敷には、19世紀から続く「てん茶」を栽培

する茶畑が広がっています。水辺の砂地で栽培される「浜茶」は緑色が濃くなること

で知られており、松のような濃い緑を持つ独特のお茶となります。〜

なるほど。 (^^♪

濃いみどりだ。 (^^♪

黒い「寒冷紗(かんれいしゃ)」がたたんであります。寒さ除け、日除けね。 (^^♪

それでは「木津川(きづがわ)」を渡るであります。

「寄贈 藤田まこと 」 仕事人で渡りはったんかな。

正式名称「府道八幡城陽線上津屋橋」全長356.5m、幅3.3m 昭和28年(1953年)それ

までの渡し舟での渡河では利便性が悪いとの事で少ない予算で架橋できる「流れ橋」

を架けました。

ロケの聖地であります。 真ん中歩くです。 (^^)/

本日は曇り。暑くなくてよかった。(^^♪

前回 2020年1月31日の様子です。2019年10月21日の台風19号で流されました。この時

は2020年4月1日に復旧しました。

しかしその後2023年8月15日台風7号による豪雨ため架橋後24回目の橋桁流出、本年5

月17日に復旧しました。 ごくろうさんです。 (^^♪

板は使い回しみたいね。そうね。使えるなら使った方が趣があるもんね。

欄干がないので気をつけてと。風が吹いてきた。 わんちゃんが見える。(^^♪

気持ちいいですか。 (^^♪

向こう岸につきました。ふり返ると、周辺にあまり電柱や近代的な建造物が見えませ

ん。それで「時代劇ロケの聖地」になったのね。 !(^^)!

こちらは京都府久世郡久御山町(くぜぐん くみやまちょう)です。

橋架けるのにこんな許可いるのね。 (^^♪

ちょっと上から。普段はこんな水量のようで。

これが遠近法です。という見本みたい。 (^^)/。

戻って、ここから下りて行きます。

いい感じやね。 テレビや映画で見た風景ね。 (^^♪

いいね。いい感じやね。 !(^^)!

コンクリの橋脚です。流失する度々に橋のかさ上げとか補強とかしているそうですが

流される時は流されるみたいで。すごいね、自然の力は。 (^^♪

あのワイヤーで繋いでいます。

犬はしゃぐ 河原見おろし 橋涼し (^^)/~~~

9月14日「福田(ふくだ)美術館」に行ってきました。京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ

馬場町(さがてんりゅうじ すすきのばばちょう)嵐電「嵐山駅」より歩いて5分くら

いです。

09:50 駅に着きました。いつまでもお暑うございます。なのでハコモノ&エアコン

付きでいくであります。撮影できる博物館・美術館もけっこうありますな。 (^^♪

駅舎内、「嵐山駅はんなり・ほっこりスクエア」6年ぶり「モンキーパーク」以来

の嵐山駅です。(^^♪

「キモノフォレスト」

「龍の愛宕池」 6年前あったかな。 (^^♪

府道29号宇多野嵐山山田線(うたのあらしやまやまだせん)を渡月橋(とげつきょう)

へ。もう、けっこう人多いね。暑いねんから家でテレビでも見てたらええのに。

あんたもや。 (^^♪

渡月橋を渡らずそのまま右折して。いい雲。 (^^♪

府道29号と交差している府道112号二条停車場(にじょうていしゃじょう)嵐山線を

桂川(かつらがわ)上流へ歩いていきます。

「一の井堰」の前まできました。桂川の水を田畑に送るために五世紀末に造られたと

云われる農業水利施設です。堰き止めて上昇した水位を利用して観光船が営業して

います。観光船がこっちにやってきました。今から営業ですか。 (^^♪

観光人力車のお兄さんもお商売始めるみたいです。 (^^♪

サギさんは、休憩中のようです。 (^^)/

あそこが用水路なのかな。 (^^♪

美術館の前まで来ました。

「福田どうぶつえん」展示中であります。 !(^^)!

「福田美術館」2019年10月1日開館。消費者金融会社「株式会社アイフル」の創業者

「福田吉孝(よしたか)氏」 が美術館を設立する目的で収集した日本絵画を中心に

約2000点を収蔵しています。

延床面積1193㎡。こぶりですが、お金かけてますね感がはんぱない建物です。!(^^)!

東京工業大学教授「安田幸一(やすだこういち)氏」設計。モダンな階段。外壁ガラ

スの紋様は「網代(あじろ)紋様」庭や景色を眺めやすいように高さで線の太さを変

えているとか。 気がつきませんでした。

「GALLERY 1」

美術品保護のために室内温度は22℃〜25℃に調整されています。いいね。いいこと

やね。 おっちゃんの保護にも、いいね。いいことやね。!(^^)!

金の屏風だ。!(^^)!

「第1章 猛獣、はたらく動物コーナー」 なるほどね。動物園にいる動物ね。

働いてるもんね。 (^^♪

「猛虎図(もうこず) 屏風」 大橋万峰(おおはし ばんぽう)

虎さんだ すごい迫力。 !(^^)! 動物園のメインですな。

「駿馬図(しゅんめず)」 野沢 如洋(のざわ じょよう)

かっこいい。 !(^^)!

「春光(しゅんこう)」 山内信一(やまうち しんいち)

春のひと時 のんびり。 (^^♪

「松明牛(たいまつぎゅう)」 菊池契月(きくち けいげつ)

木曽義仲の「倶利伽羅峠の戦い」の逸話で400~500頭の牛の角に松明をつけて平家軍

に突進させ谷底に落とした「火牛の計」」の図だとか。 牛さん災難。 (^^♪

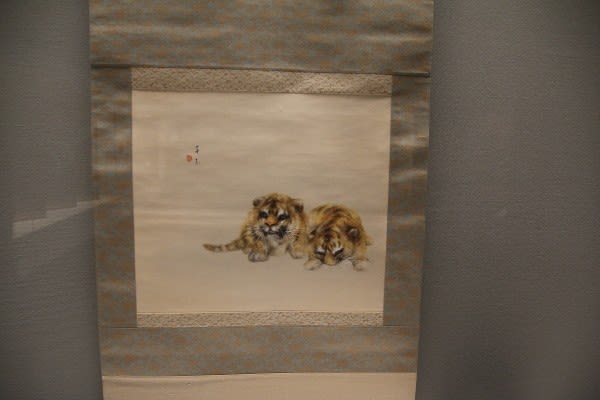

「虎児之図(こしょうふめい)」 大石 翠石(おおいし すいせき)

虎さんの屏風の万峰さんの弟さんです。

コンセプトは「100年続く美術館」 (^^♪

「GALLERY 2」

「明けやすき頃」 西村五雲(にしむら ごうん)

朝日を感じて賀茂ナス畑のなかを駆け抜けるイタチさんとか。早起きね。 (^^♪

「第2章 ツルツル、ニョロニョロ、ふわふわっ!」

~世界最先端の照明システムを取り入れた展示室は92%という高透過率を誇るガラス

ケースに加え、奥行きが30㎝〜1mまでの可動式〜。道理でいつもよりなんかきれいに

写ってると思った。 テクニックが上達したんではなかったのね。 (^^♪

展示室は蔵のなかをイメージしています。天井かっこいい。 (^^♪

「群蝦蟇図(呼称不明)」 松本泰時(まつまと ほうじ)

これニョロニョロかな。 (^^♪

「山荘の朝」 立石春美(たていし はるみ)

お庭と黒猫さん。 凄いみどり。知ってますか。みどりは350色あるんやで。 (^^)/

「待春(呼称不明)」 山口 華楊(やまぐち かよう)

待ってるなぁ。もうすぐ雪解け。 (^^♪

「GALLERY 3」へ。

「麗日(れいじつ)」 西山 翠嶂(にしやま すいしょう)

毛づくろい。ガラスの模様が映っている。 (^^♪

「洋犬(ようけん)」 速水御舟(はやみ ぎょしゅう)

シーズー かな。 (^^♪

今回の企画展のリストによると展示作品は78点です。 すばらしい。!(^^)!

SHOPへ。

いい感じやね。

権利関係で撮ってはいけないものがあるということで。コーナーごとに。

エビにタイ。 (^^♪

絵画を見てすごいなと思ったの久しぶりです。おっちゃんにも感動するという心が

残っていたのね。 (^^♪

「パンとエスプレッソと福田美術館」 店内から渡月橋が見えます。 (^^♪

あそこね。 網代紋様越しに。店内は撮れないのでここから。

見える見える。庇に映る水紋がゆらゆら。 (^^♪

これは外から。1階がカフェで2階が「GALLERY 3」です。

注文する時に冷コーと云ってしまいました。ホットですかと聞き返されて、冷たい

のです。アイスですか。そうです。と、いらん会話続きました。コーヒー注文する

の何年ぶりやろ。殆ど行かんからね。やっぱり冷コーはもう世間では通じないのね。

白いスカートのきれいなおねぇさんと目が合いました。ちょっとうれしい。 (^^♪

あら涼し ガラスのなかで 虎吠えて (^^)/~~~

9月7日「法輪寺(ほうりんじ)」に行ってきました。京都市上京区下ノ下立売堀紙屋

川(しもの しもだちぼり かみやがわ)JR山陰本線「円町(えんまち)駅」から歩い

て10分かからんかな。

09:20 駅に着きました。駅番号JR-E05 京都駅から四つ目の駅です。付け方は鉄道

会社ごとに違うそうで、JR東日本「東京駅」JT-01・京阪電鉄「淀屋橋駅」KH01・阪

急電鉄「大阪梅田駅」HK-01 などなど。 ちょっと雑学。 (^^♪

駅前の道路は「丸太町(まるたまち)通(市道187号線)」です。

エディオンが正面だから右へ行くのね。

信号を渡り、「西大路(にしおおじ)通(市道181号線)」を歩いていきます。

ブラックボディ (^^)/ 警察車両かと思いましたが違いました。サイドになにも

書いてないし はて。 (^^♪

すこし歩いて、ここ右ね。 だるまさん。 (^^♪

先に橋がある。

きれいな水ね。

「紙屋川」。橋は「新下立賣橋(しんしもだちうり)橋」。大阪市西区の「立売堀」

は(いたちぼり)ここは(だちぼり)と読むのね。 (^^♪

うだうだ言いながらお寺さんに着きました。 (^^♪

境内に入りました。 芙蓉(ふよう)が咲いています。

蕾たくさん。これから咲いていくみたいね。

受付け。ダルマさんいっぱい。 (^^♪

「大宝山(呼称不明)法輪寺」通称「達磨寺(だるまでら)」享保12年(1727年)

萬海慈眼(まんかい じげん)開山。御本尊は「釈迦如来」臨済宗妙心寺派のお寺さ

んです。

隣接地の墓地にお坊さん歩いてはります。 お彼岸の法要ですかね。

こちらはお帰りですか。 ようお参りでした。 (^^♪

「達磨堂」 インバウンドの方おまいりです。寺内全て撮影OKです。ということで。

正式名称「起き上がり達磨堂」 昭和8年(1933年)に中興の祖と云われる十世 後藤

伊山和尚が入山。師が昭和20年敗戦後、日本の戦後復興を祈念して建立されました。

御札貼ってるだるまさんや青いだるまさん。諸願成就に奉納された約8000体のだるま

さんです。 (^^♪

「達磨大師」中国年号 大通(だいつう)元年(527年) 印度から海路3年、中国に渡

り禅宗を広めた禅宗の祖と云われています。揚子江から嵩山少林寺(すうざんしょう

りんじ)に入り面壁九年、手も足も無くなり尻も腐ったといわれる程の修行をされた

とか。それで達磨さんに手足がないのね。 (^^♪

境内いろんなだるまさん。 周りは十二支。 (^^♪

ちょっとこわいだるまさん。 (^^♪

それでは「衆聖堂(しゅうせいどう)」へ。

写経するとこかな。天井にだるまさん。 (^^♪

「十六羅漢木像」ひょうたん型のだるまさん。 お顔もいいね。 (^^♪

こわ可愛い。 (^^♪ 方丈へ。

方丈側 昭和53年作庭の枯山水庭園。宋時代の禅入門書「十牛図(じゅうぎゅうず)」

を題材にしたお庭とか。

悟りにいたる段階を10枚の絵と詩で表し、「真の自己」を牛の姿で表現しています。

なので方丈の端には牛さんです。 !(^^)!

名残りの百日紅ですな。 石組みの処が「十牛図」を表しています。 (^^♪

方丈扁額「転法輪」 「~法輪とは佛の教えが1ヶ所に止まることなくあらゆる地

のあらゆる人に行き渡ること~」仏が教えを説くことを「転法輪」と云い車輪を転が

すように教えを説いて行くという意味だとか。 (^^♪

「御本堂」へ。

ご本尊の「釈迦牟尼」が安置されています。

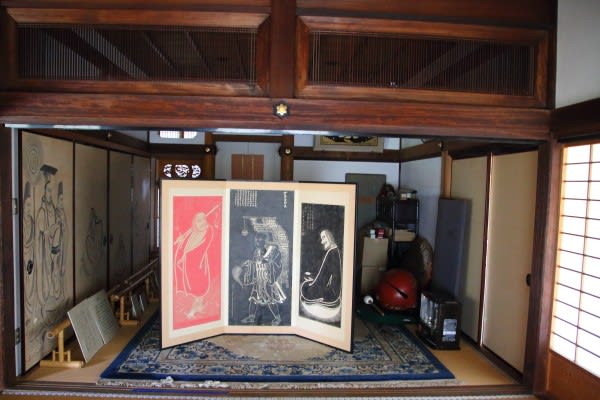

襖や屏風もだるまさんです。

「人天蓋(にてんがい)六角」 きれいね。 (^^♪

「少林寺拳法 根本道場発祥地」伊山和尚が達磨堂ととも開きました。京都における

最初の道場です。

2階へ。

金箔木彫り「寝釋迦尊像」(涅槃仏)

秀吉が播磨三木城を兵糧攻め(三木の干殺し)で攻め落とした時、将兵や農民の菩提

を弔う為に天台古刹伽那院(がやいん)に奉納したと伝わる古仏です。

左に英霊殿(太平洋戦争の戦没者の位牌) 右に貴寧磨(キネマ)殿(日本映画関係

者の位牌 日活太秦撮影所長 池永浩久 奉納)裕次郎さんやひばりさん、市川雷蔵

さんらの御位牌があります。両壁面御位牌ならんでいます。

御位牌の撮影は控えました。なのでお堂の全体写真はありません。 (^^♪

いい寝顔。 (^^♪

隻眼の 眼に墨入れて 芙蓉咲き (^^)/~~~