このカテゴリーでは、1年半ぶりの更新です。

久しぶりに、初心者~級位者向けに井目の碁(9子)を、恐縮ですが解説していきたいと思います。

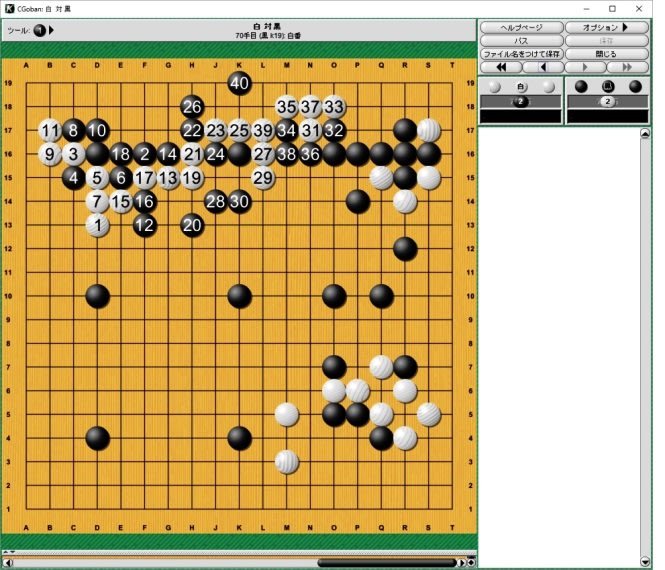

先日打った9子局です。

黒4は、僕好みです。

僕も、KGS3、4dや幽玄5、6段くらいで打ってた頃(学生時代)は、師匠のI城先生との6子局で、黒4のような手をよく打っていました。

黒8は、僕だと10や13みたいに斜めから分断しますが、黒8もあると思います。

9子の援軍があるのだから、尚更ですね。

実戦のように黒10、白11からAと切断するか、黒13、白B、黒Cと切断するか。

あるいは、盤面全体で黒がシチョウ有利なので、黒11か黒Bのツケコシもあるかも。

どれでも白が打ちにくいのですが、井目という手合い上、黒がそれらを決行するのは難しいかもしれません。

黒12は、さすがの僕も困惑してしまいました。

とりあえず、白13とダメを詰めるのが良いでしょうか?

あ、いかんいかん。僕が技術的な質問する記事じゃなかったな^^

切断以外の手だと、黒Dでさっさと隅で生きられるのが嫌ですね。

そうすると、僕に限らず、上手の方々は長考に沈むのではないでしょうか?(笑)

黒18も黒12に近い手だが、こういう場合、教え上手な講師の人は、どういう風に指摘するものなのでしょうか。

僕は、そこまで深く指摘しませんでした。

前回(1年半前)、書いたことで...

「石が上に向かうように打つ」

「石が繋がるように打つ」

「弱い石が出来ないように打つ」

...と書きました。

黒24は、そういう意味では良いかもしれませんが、多少しつこいような気もします。

この碁形では、疑問手が何度かありながらも、黒はそれなりの形になっています。

そういうときは、盤面の△印の隅の大場に打ってみたい。

△印の中のどこが良いかって?

9子局ですし、もうどこでもいいです!先に打つことが大きいのです。

多子局では、上手に先手で大場に回られて...回られて....回られて...気がつけば大石が潰れてないのに地合いで逆転されてるケースがたくさんあります。

弱い石さえなければ、どんどん隅の大場へ回って、上手を困らせてみましょう^^

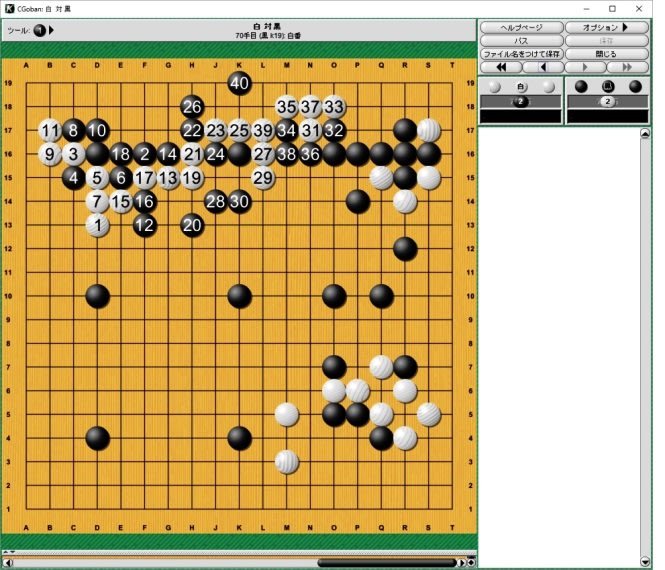

2局目も打ちました。

黒6は厳しい手。

黒14は早いだろうけど、下手の心理としては仕方がないか。

1局目の検討で、隅の大場のことをみっちり指摘したこともあり、黒16、18、20と隅の大きいところへ石が進みます。

素晴らしい!

黒22も感じが出ている。27に構えられるほうが、より困っていたでしょうが。

34はAが厳しかったとか、白35で何故守らないとか、36にツグ必要はないとか、そういうところは指摘しませんでした。

ただ、38の手で、何故Aに曲がらないのかは、指摘しました。

遠慮せずに、もっと得をすれば良いのに^^

ちょっと難しかったかもしれませんね。

明らかに1局目より強くなってる手応えだったので、話を難しくしてしまった。反省!