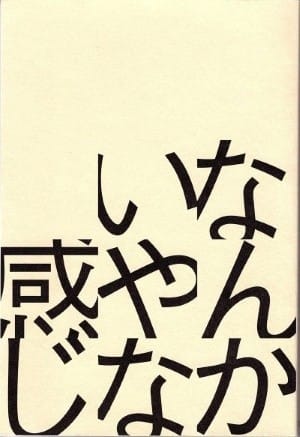

秀逸な表紙カバーデザインだ。カバーを外せば下のようになる。書名活字の中心が微妙にずれていたり、端が欠けていたり、重なっていたりする。目にしてと何かしら不快感を持つ人も少なくないはずだ。不快とまで言わなくとも、心にどこか落ち着かなさを覚えないだろうか。この著を読み進むと、似たような感覚になる。

雑誌「群像」連載がもとになった一冊。連載時タイトルは「『近過去』としての平成」だという。もともとその雑誌に掲載された橋本治の絶筆「『近未来』としての平成」の続編になるような内容を編集部は考えていた。書籍化にあたって筆者は、「自分が行きついた『なんかいやな感じ』」というテーマ?を前に据えた。

そのことは「あとがき」に詳しいが、橋本が語った時代認識にそった形で進んだと著者は考えているようだ。橋本は、平成や現代について、もう前には進まないのに「『先へ進んでいる』という錯覚が生まれている」時代だったと捉えていた。従って、筆者が取り上げている体験や思索は、その掴みで括ることができる。

自分の「落ち着かなさ」とはつまり、錯覚を指摘されたと言っていい。それは「平成」という時代とともに自ら歩んだ道を肯定しながらも、踏み出せなかったあれこれ、決別できなかった旧いしがらみなどへの後悔めいた思いと重なる。書名デザインのように、どこかが欠け、ずれ、半端なまま圧し込まれている感じだ。

政治やメディア、社会的事件など語る対象は広範囲だ。身の周りから国家的変遷まで、もっともらしく理屈づけされた情報や世評を鵜呑みにせず、発言の根元を疑ってみる姿勢を絶えず持ち続ける25歳年下の批評家。彼を知ってもう十数年が経つ。初単行本はちょうど十年前だ。「なんか嫌な」存在ながら読み続けている。

https://blog.goo.ne.jp/spring25-4/e/7d7d537c4f96d3a5ac2923428a5bbabe

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます