昨年の6月に学生さん達にフリーのソフトを紹介して、その後の卒業研究に役立ててもらうことが出来ました。学生さんの中には私以上に使い込んでくれた若者もいて、頼もしい限りでした。今年も昨年以上の成果を期待して、フリーの数式処理システムであるMaximaを紹介しました。

Maximaの存在は以前から知っていたのですが、導入のきっかけは以下のブルーバックスです。

同書には8cmのCD-ROMが付属し、インストールは非常に簡単です。起動するとMaximaのWindows版フロントエンド(wxMaxima)を操作して、演算はMaximaが行い、グラフの表示はgnuplotに丸投げしています。

竹内さんの本はお手軽ですが、途中から彼の趣味が出まくりで、この数式処理の入門書としての出来は良くありません。このCD-ROMでインストールされるのはwxMaxima 0.7.2とMaxima 5.12.0でやや古めです。最新版はMaxima 5.21.1とwxMaxima 0.8.5です。

マニュアルは横田博史さんの「はじめてのMaxima(改訂α15 版)」が公開されていますが、PDFで1,237ページの大作です。やや古いのですが、中川義行さんの「Maxima 入門ノート1.2.1」が初心者には適当です。このページ数ならプリンタを使って冊子を作る気力も沸きます。

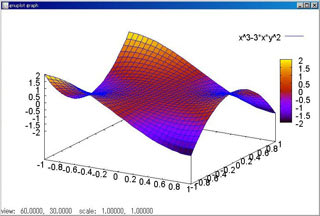

まず描いてみたのが冒頭の猿の腰掛け(monkeysaddle)という曲面です。z=x^3-3*x*y^2と陽関数で表されます。コマンドを入力すると直ちにgnuplotが3Dのグラフを描いてくれ、マウスでグリグリ回して視点を変更することが出来ます。

私には馴染みのクロソイドの第一象限だけを描かせてみました。クロソイドを描かせるためにはフレネル積分を行いますが、この数値計算をするために前もって、計算パッケージsimpsn.macをロードします。こうすると台形公式やシンプソン公式を用いて、数値積分することができます。

分割数を細かくしたために、やや時間をおいてグラフが表示されました。見た目の問題ですが、軸のスケールが1:1でないことが不満です。3Dで球を描いてみましたが、これも見た目が回転楕円体に見えてしまうのです。まぁ、これも描画のオプションで何とかなるでしょう。

↓ポチッと応援お願いします!

Maximaの存在は以前から知っていたのですが、導入のきっかけは以下のブルーバックスです。

同書には8cmのCD-ROMが付属し、インストールは非常に簡単です。起動するとMaximaのWindows版フロントエンド(wxMaxima)を操作して、演算はMaximaが行い、グラフの表示はgnuplotに丸投げしています。

竹内さんの本はお手軽ですが、途中から彼の趣味が出まくりで、この数式処理の入門書としての出来は良くありません。このCD-ROMでインストールされるのはwxMaxima 0.7.2とMaxima 5.12.0でやや古めです。最新版はMaxima 5.21.1とwxMaxima 0.8.5です。

マニュアルは横田博史さんの「はじめてのMaxima(改訂α15 版)」が公開されていますが、PDFで1,237ページの大作です。やや古いのですが、中川義行さんの「Maxima 入門ノート1.2.1」が初心者には適当です。このページ数ならプリンタを使って冊子を作る気力も沸きます。

まず描いてみたのが冒頭の猿の腰掛け(monkeysaddle)という曲面です。z=x^3-3*x*y^2と陽関数で表されます。コマンドを入力すると直ちにgnuplotが3Dのグラフを描いてくれ、マウスでグリグリ回して視点を変更することが出来ます。

私には馴染みのクロソイドの第一象限だけを描かせてみました。クロソイドを描かせるためにはフレネル積分を行いますが、この数値計算をするために前もって、計算パッケージsimpsn.macをロードします。こうすると台形公式やシンプソン公式を用いて、数値積分することができます。

分割数を細かくしたために、やや時間をおいてグラフが表示されました。見た目の問題ですが、軸のスケールが1:1でないことが不満です。3Dで球を描いてみましたが、これも見た目が回転楕円体に見えてしまうのです。まぁ、これも描画のオプションで何とかなるでしょう。

↓ポチッと応援お願いします!

日本語化できる方法をお教えください。

コメント利用規約に同意します。

敬具

敬具

Maximaの最新版は5.25.1で11/09/06に更新されました。まだインストールしていないのですが、多分日本語が通りません。

5.25.0になった時点で、Maximaだけで文書作成が可能かと色々試みましたがだめでした。文字コードが対応していないからでしょう。今後の改善に期待しましょう。