「咒うか殺すか争うか」

加藤 知子

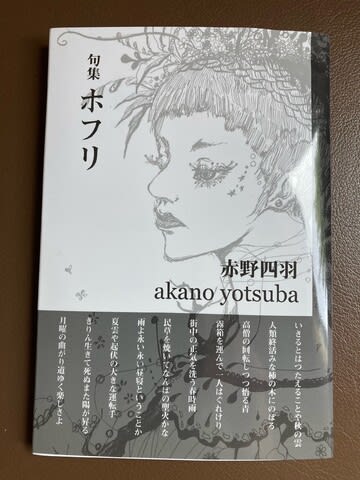

この句集については、竹岡一郎さんがブログ俳句新空間に前編と後編の2回にわたって、とても趣向の凝った面白くて(前編)かつ格調高い(後編)鑑賞をされたので、私としては、あえて、ネガティブに切り込んでいこうと思う。

坂口安吾の「夜長姫と耳男」では、「「好きなものは咒うか殺すか争うかしなければならないのよ」と言って、夜長姫は身を挺して壮絶に果ててみせた。

作者には甚だ迷惑な話だろうが、今回の『ホフリ』に、このような覚悟はあるのだろうかと考えてみたい。というのも、勿論佳句があるのはそうなのだが、読了後、悪ふざけが過ぎているような句が気になったからだ。

ぽすとあぽかりぷす桜で飲んでいます

ポストアポカリプスとは、「黙示録の後」を意味し、文明が退廃した後の終末的な世界観を表す言葉という(ピクシブ百科事典)。「ぽすとあぽかりぷす」の表記が平仮名ではなく、カタカナだったなら、まだこの安全地帯にいる日本国民としては、少しの現実味と緊張感とがあったかもしれない。句で遊び過ぎてはいまいか。確かに、このコロナ禍であってさえ、我々は「桜で飲んでいます」。けれど、この「桜」は、四羽氏に引き合いに出されて気の毒だ。

ロシアのウクライナ侵攻の戦争の実態が明らかになればなるほど、世紀末的な様相を呈している。国際連合は機能せず、主権国家への武力侵攻を止められない、現代に生きる一般庶民の日常がいきなり破壊されて、ジェノサイドやレイプに遭う。占領後の統治方法としてこういう蛮行があることを知り驚いた。どちらに大義名分があるかは別として、そんなおぞましい状況を毎日見聞している身としては、この句には抵抗感がある。

公開処刑ねえそこのケチャップとって

正直に告白すれば、この句の毒にあてられて吐きそうになった。

公開処刑というものは、某国においては平然と頻繁に行われ、またある時は、これもまた武力侵攻し占領した直後の統治方法の一つの人道被害として存在する。当事者にとっては不条理極まりない。目をそむけたくなるようなありさまを、私達日本国民は、只今現在の平和と自由を疑わず、衣食住の足りた部屋でテレビやネット画面で観ている。夜桜の下で「桜で飲んでいます」と電話したり、明るい食卓を家族で囲みながら「ねえそこのケチャップとって」などと言ったりしながら。

この二つの句は、「人類に空爆のある雑煮かな」(関悦史)とは違って、

恣意的に言えば、自らを故意に踏み外させてみせた感がある。

現代の文明社会への痛烈な批判とも受け取れるが、平仮名書きの「ぽすとあぽかりぷす」をしてこの「桜で飲んでいます」と、血を連想させたい「ねえそこのケチャップとって」は、私には悪ふざけとしか受け取れないのである。生死の瀬戸際に立ち、恐怖に怯えている状況下にある人に対して、どのくらいの覚悟を持って詠んだのだろうか。

勿論、作者の意識にはそんな悪ふざけの気はなかろうし、だからといって、こういう句を詠んではいけないということもない。良く言えば、対岸の火事の句として、読み手に寸鉄で刺して、問いかけているともいえる。だからこそ、私は、こういうふうに過剰な反応をしているのかもしれないのだ。

ふむ、結局、四羽氏の術中にはまってしまったか。

#(ハッシュタグ) 弥勒菩薩(みろくぼさつ)が来ない件

原句では()はルビになっている

ひとりで面白がっている感が否めない。ここで、弥勒といえば、コンピュータで会計処理が始まった当初の「ミロクエース」という会計ソフトを連想したが、仏教では、気の遠くなりそうな未来に衆生を救いにくるとされる菩薩。安易に弥勒菩薩を持ち出して、ハッシュタグで注目させたいか。

突拍子もなく「ぽすとあぽかりぷす」「公開処刑」「#(ハッシュタグ)」など刺激的な概念や記号を発語として置いて気を引こうとするか。

これらのことは、むろん自戒を込めて述べている。

色々ネガティブなことを書いてきて実は、俳句はこういうことに慎重であるべきなのかどうか、分からなくなってきた。毒は毒を以って制すと同様、不条理は不条理を以って制すでも良さそうな気もしてきたのだ。

ところで、『現代詩手帖』((2022年2月号)の佐峰存の寄稿「今、目前にひらかれる自由」文中の一節を、『つぐみ』2022年4月号外山一機の評論より孫引きすると、アメリカ詩の最前線について「現在の詩人達は社会の力学を明るみに出すための媒体として自己を位置づける」という。

つまり書き手は、「人種的文化的背景」や「性的嗜好性自認」などという、自分の背景という器を通して「社会的メッセージ」を発するのである。そうなると、ここで自分という器の質と容量の問題がでてくるが、少しでも誠実さが感じられれば、とおもうのである。

これらの句を私は支持したくないと書きながら、その反面、こういう句もあってよいのではないかという二律背反の思いに駆られている。もしかしたら、「咒うか殺すか争うか」の覚悟があったから、こういう句を収録し俎上に載せたのではないかとさえ思えてくる。(否、やはり違うだろう。)

いずれにせよ、文学は個人的なものと思うので、書くも自由、読むも自由、俳諧自由だということだけは、確かだ。

他人の評など気にするな。それに、無視される句集よりも、良くも悪くも取り上げられて賛否両論醸すというのは、なんらかのインパクトを与えた句集ということになるのではないか。

*この文は5月頃に書いたのですが

いまだに先の見えないウクライナ危機に

コロナ禍疲れと同様、

日常的になっていくのが

恐ろしいです。

一言をそこまで読むのか、と驚きました。

コメントありがとうございます。

句集一冊、

いろんな読み方はできるかと思います。

私のこれは

読後感想といったようなものでしょうか。

単純に褒めるのばかりでは

面白味がないですよね。

ブログ俳句新空間の竹岡さんのも

読んでください。