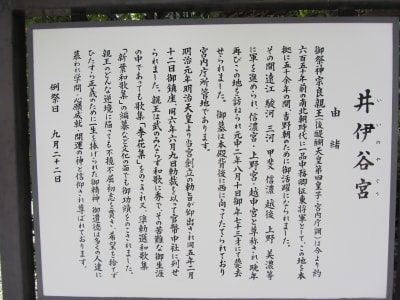

龍潭寺に隣接する井伊谷宮は、1872年(明治5年)井伊家によって建てられた神社で、南北朝の動乱期に、井伊家のもとに身を寄せ、北朝方と戦った後醍醐天皇の皇子の宗良親王を祀ってあります。本殿の背後に宗良親王の墓と伝えられる塚がありますが、宗良親王の晩年は不明な点が多く、終焉の地については諸説あります。

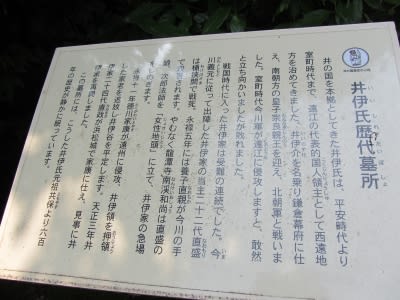

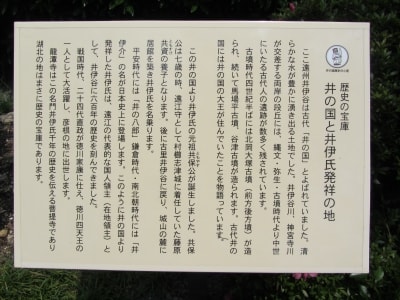

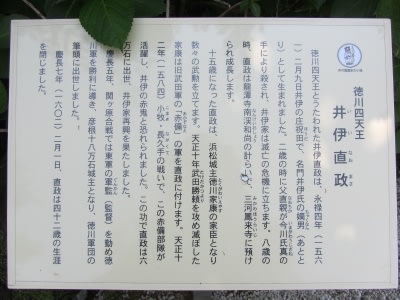

宗良親王の墓所の入り口

墓所は、立入禁止になっていて見ることはできません。

宗良親王に従った信濃国の知久監物源頼人が奉納した宝筐院塔があるそうです。

龍潭寺から、この墓地を通り過ぎて、井伊谷宮に通り抜けることができます。

慈母観音菩石

母親が子どもを抱いている姿に見えます。

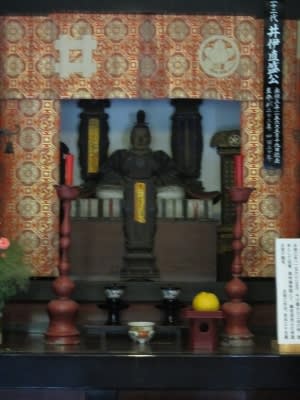

宗良親王(むねよししんのう/むねながしんのう、1311年(応長元年) - 1385年9月14日(元中2年/至徳2年8月10日)? )は、南北朝時代・室町時代の皇族で後醍醐天皇の皇子で、信濃の宮や大草の宮・幸坂の宮(庇護者となった香坂氏に由来)と呼ばれた。母は二条為子。

歌道の家であった二条家出身の母から生まれたことにより、幼い頃から和歌に親しんでいた。妙法院に入り1325年(正中2年)妙法院門跡を継承。続いて1330年(元徳2年)には天台座主に任じられるも、元弘の変により捕らえられ讃岐国に流罪となる。

父後醍醐の鎌倉幕府倒幕が成功し、建武の新政が開始されると再び天台座主となるが、建武の新政が崩壊し、南北朝の対立が本格化すると還俗して宗良を名乗り、大和国吉野(奈良県)の南朝方として活躍をするようになる。1338年(暦応元年/延元3年)には、義良親王とともに北畠親房に奉じられて伊勢国大湊(三重県伊勢市)より陸奥国府(福島県伊達郡霊山町)へ渡ろうとするが、座礁により遠江国(静岡県西部)に漂着し、井伊谷の豪族井伊道政のもとに身を寄せる。

1340年(暦応3年、興国元年)に足利方の高師泰・仁木義長らに攻められて井伊谷城が落城した後、越後国(新潟県)の寺泊(現、新潟県長岡市)や、越中国(富山県の放生津(現、富山県射水市)などに滞在した後、1344年(興国5年/康永3年)に信濃国(長野県)伊那郡の豪族香坂高宗(滋野氏支流望月氏の一族)に招かれ、大河原(現、長野県大鹿村)に入った。宗良はこの地を文中二年(1373年)までの約三十年間にわたり拠点とし、「信濃宮」と呼ばれるようになる。その間に上野国や武蔵国にも出陣し、駿河国(静岡県)や甲斐国(山梨県)にも足を運んだことが『新葉和歌集』や私家集である『李花集』の内容から判明している。

晩年については、新葉和歌集の選集がほぼ終わったと思われる1378年(天授4年)に大河原に一度戻った事が判明しているが、1381年(弘和元年/永徳元年)に吉野に戻って新葉和歌集を長慶天皇に奉覧して以後は、確たる記録が残されていない。

終焉場所については、1550年(天文19年)に作成された京都醍醐寺所蔵の「大草の宮の御哥」と題された古文書の記述から、長らく拠点であった信濃国大河原で薨去したとする説が有力とされている(東京大学史料編纂所が醍醐寺文書から抜粋した「三宝院文書」)。一方、「南山巡狩録」や「南朝紹運録」では、1385年(元中2年/至徳2年)に遠江国井伊城で薨去したと記されている。また昭和15年に長野県旧長谷村常福寺にある宗良親王尊像の胎内から発見された文書から、1385年に大河原から諏訪に向かう途中の峠道で討ち死したとする入野谷長谷説がある。長谷村では、明治の中頃に十六弁菊花の紋章と宗良親王の法名である尊澄法親王の文字が刻まれた無縫塔が発見されており、胎内文書はかつてこの地にあった天台宗の古刹大徳王寺の住職尊仁が江戸時代に書き残したものされている。その他に浪合説(子の尹良親王終焉の地)、河内山田説、さらには越後や越中で薨去したとの諸説がある。柳原紀光の「続史愚抄」には、南朝紹運録や入野谷長谷説と同じ1385年(元中2年)8月に没したと記されており、花山院長親の「耕雲百首」にある「故信州大王」との記述から、1389年(元中6年/康応元年)以前に没したことがわかる。長野県大鹿村大河原釜沢にある宝篋印塔は宗良の墓と伝えられており、静岡県の井伊谷宮も宗良親王を祀っており、墳墓が残されている。(Wikipediaより)

ブログランキングにご協力お願いします。

宗良親王の墓所の入り口

墓所は、立入禁止になっていて見ることはできません。

宗良親王に従った信濃国の知久監物源頼人が奉納した宝筐院塔があるそうです。

龍潭寺から、この墓地を通り過ぎて、井伊谷宮に通り抜けることができます。

慈母観音菩石

母親が子どもを抱いている姿に見えます。

宗良親王(むねよししんのう/むねながしんのう、1311年(応長元年) - 1385年9月14日(元中2年/至徳2年8月10日)? )は、南北朝時代・室町時代の皇族で後醍醐天皇の皇子で、信濃の宮や大草の宮・幸坂の宮(庇護者となった香坂氏に由来)と呼ばれた。母は二条為子。

歌道の家であった二条家出身の母から生まれたことにより、幼い頃から和歌に親しんでいた。妙法院に入り1325年(正中2年)妙法院門跡を継承。続いて1330年(元徳2年)には天台座主に任じられるも、元弘の変により捕らえられ讃岐国に流罪となる。

父後醍醐の鎌倉幕府倒幕が成功し、建武の新政が開始されると再び天台座主となるが、建武の新政が崩壊し、南北朝の対立が本格化すると還俗して宗良を名乗り、大和国吉野(奈良県)の南朝方として活躍をするようになる。1338年(暦応元年/延元3年)には、義良親王とともに北畠親房に奉じられて伊勢国大湊(三重県伊勢市)より陸奥国府(福島県伊達郡霊山町)へ渡ろうとするが、座礁により遠江国(静岡県西部)に漂着し、井伊谷の豪族井伊道政のもとに身を寄せる。

1340年(暦応3年、興国元年)に足利方の高師泰・仁木義長らに攻められて井伊谷城が落城した後、越後国(新潟県)の寺泊(現、新潟県長岡市)や、越中国(富山県の放生津(現、富山県射水市)などに滞在した後、1344年(興国5年/康永3年)に信濃国(長野県)伊那郡の豪族香坂高宗(滋野氏支流望月氏の一族)に招かれ、大河原(現、長野県大鹿村)に入った。宗良はこの地を文中二年(1373年)までの約三十年間にわたり拠点とし、「信濃宮」と呼ばれるようになる。その間に上野国や武蔵国にも出陣し、駿河国(静岡県)や甲斐国(山梨県)にも足を運んだことが『新葉和歌集』や私家集である『李花集』の内容から判明している。

晩年については、新葉和歌集の選集がほぼ終わったと思われる1378年(天授4年)に大河原に一度戻った事が判明しているが、1381年(弘和元年/永徳元年)に吉野に戻って新葉和歌集を長慶天皇に奉覧して以後は、確たる記録が残されていない。

終焉場所については、1550年(天文19年)に作成された京都醍醐寺所蔵の「大草の宮の御哥」と題された古文書の記述から、長らく拠点であった信濃国大河原で薨去したとする説が有力とされている(東京大学史料編纂所が醍醐寺文書から抜粋した「三宝院文書」)。一方、「南山巡狩録」や「南朝紹運録」では、1385年(元中2年/至徳2年)に遠江国井伊城で薨去したと記されている。また昭和15年に長野県旧長谷村常福寺にある宗良親王尊像の胎内から発見された文書から、1385年に大河原から諏訪に向かう途中の峠道で討ち死したとする入野谷長谷説がある。長谷村では、明治の中頃に十六弁菊花の紋章と宗良親王の法名である尊澄法親王の文字が刻まれた無縫塔が発見されており、胎内文書はかつてこの地にあった天台宗の古刹大徳王寺の住職尊仁が江戸時代に書き残したものされている。その他に浪合説(子の尹良親王終焉の地)、河内山田説、さらには越後や越中で薨去したとの諸説がある。柳原紀光の「続史愚抄」には、南朝紹運録や入野谷長谷説と同じ1385年(元中2年)8月に没したと記されており、花山院長親の「耕雲百首」にある「故信州大王」との記述から、1389年(元中6年/康応元年)以前に没したことがわかる。長野県大鹿村大河原釜沢にある宝篋印塔は宗良の墓と伝えられており、静岡県の井伊谷宮も宗良親王を祀っており、墳墓が残されている。(Wikipediaより)

ブログランキングにご協力お願いします。