村の鍛冶屋(作詞作曲不詳)

暫時(しばし)も止まずに槌打つ響

飛び散る火の花 はしる湯玉

ふゐご の風さへ息をもつがず

仕事に精出す村の鍛冶屋

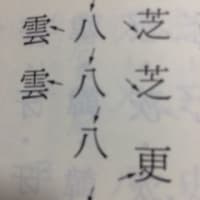

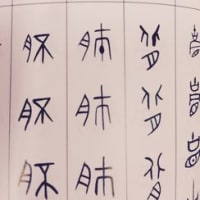

フク、ホ、ヒ、ビ、ブ

うつぼ、ふいご

鞴

【解字】形声。革+備。

- かわぶくろ。

- 鞴靫(フクサイ)は、矢入れ。うつぼ。

- 車前の横木のおおい。

- ふいごう。

向田邦子の眠る盃ではありませんが、ずっと

「火箸(ひばし)も休まず土打つ響」

と唱っていたように思います。

小学校で唱ったのは、おそらく私たちの年代が最後のはず。

ということは、あと30年ほどで完全に誰の記憶にも残らないということ。

この唱歌の寿命もあと30年ほどで自然消滅してしまうのでしょう。

仕方ないのでしょうね、今の子供達では歌詞からイメージが湧かないのですから。

せっかく、鍛冶屋の「冶」も準1級より常用漢字になったと喜んでいたのですが。。

小学生のとき、わたしの親戚が鍛冶屋をやっていました。

初めて目にした「鍛冶屋」は、大音響と火花の散る光で興奮状態になり、小学生のわたしには十分過ぎるほど刺激の強いものでした。

実は従妹と遊ぶよりも鍛冶屋見物の方が楽しみで、一日中飽きもせずずっと眺めていました。

はしる湯玉

これも味わい深い言葉だと思います。

「湯玉」なんていう言葉は、この唱で初めて聞きました。

3番の歌詞がまた奮っています。

刀はうたねど大鎌(おおがま)小鎌(こがま)

馬鍬(まぐは)に作鍬(さくぐは) 鋤(すき)よ鉈(なた)よ

平和の打ち物休まずうちて

日毎に戰ふ 懶惰(らんだ)の敵と

あまり聞き慣れぬ鉄鋼農機具の名称が並んでいます。

鍛冶屋の仕事は、「死の商人」ではなく、あくまで「平和の使い」であると。

戦うのは、 自身の懶惰(=なまけること)とはなんともうまい。

でも戦時中ということが歌詞に色濃く残っています。

慣用句で

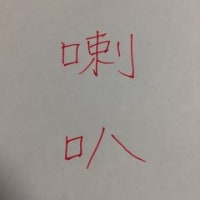

蹈鞴を踏む(たたらをふむ)

(蹈鞴=足で踏んで風を送る大型のふいご)

【意味】 勢い余ってから足を踏む。

というのも1級頻出ですね。

実物の鍛冶屋など見たことも無く、意味を分かっていなかったと思います。

そして、今になっても「湯玉」が分かりません。

飛び散る溶けた鉄が小さい玉になって水面を走る、ようなイメージでしたが、辞書を見ると…

全然違いました ^^;;;;;

音も湯玉も強烈でした。

今、「湯玉」を使うとすれば料理用語くらいでしょうかね。

子供の頃歌ってた歌詞は本当に適当だったと思います。

歌詞を読んで歌うのではなく、耳から入ってきた言葉を歌うのですから。

いつもありがとうございます。

でもね、覚えていたものとすこし歌詞がちがうの。

① しばしも休まず つち打つひびき

② 飛び散る火花よ はしる湯玉

③ ふいごの風さえ 息をもつかず

④ 仕事に精出す 村のかじ屋

ね、①②③ に違いがあるでしょ?

それにね、漢字もあんまりつかってないの。

愛読書の『童謡歌謡集』野ばら社 1986年改訂3刷り より

息をも つがず? つかず? どっちだろ?

どのみち苦しいよね~

しばしも休まず = 鍛冶屋さん本人

‥‥に、タイアップしているなら、

息をも継がず = ふいご さん?

わたしも何か変と違和感を持ちながら唱っていました。笑

わたしは、wikipediaより歌詞を引用しました。(当初のオリジナル版です)

その中に歌詞の変遷について書いてあり、昭和22年以降はビンゴママさんが書いてある歌詞に変わったみたいですね。

あっ、ただし「息をもつがず」になっていますね。

> 息をも つがず? つかず? どっちだろ?

おそらく、「ふいごの息」が息をも継がずだと思います。

ご指摘ありがとうございます。

さすがですね。

そろそろ、鞴靫(フクサイ)が出るかもしれませんね。

わたしも、来年は受検しようと思っています。

また、お越しください。

もちろん、そろそろ記事もアップしますので。。