まだやっていたのかと思われるかもしれませんが、諦めが悪いのがもっとう?となっています。

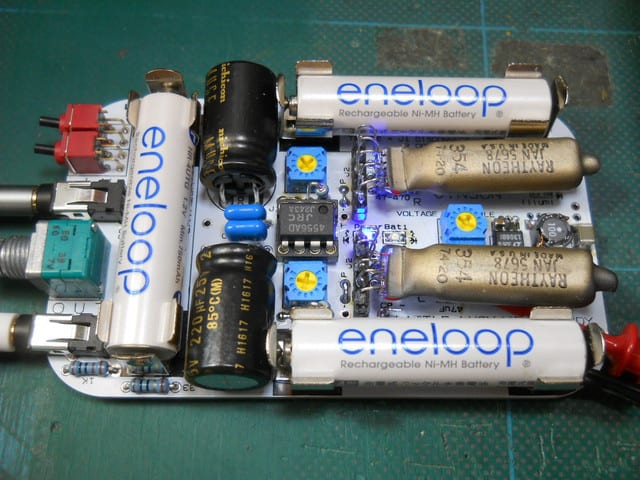

Nutube搭載のアルトイズ缶に入るヘッドホンアンプ。

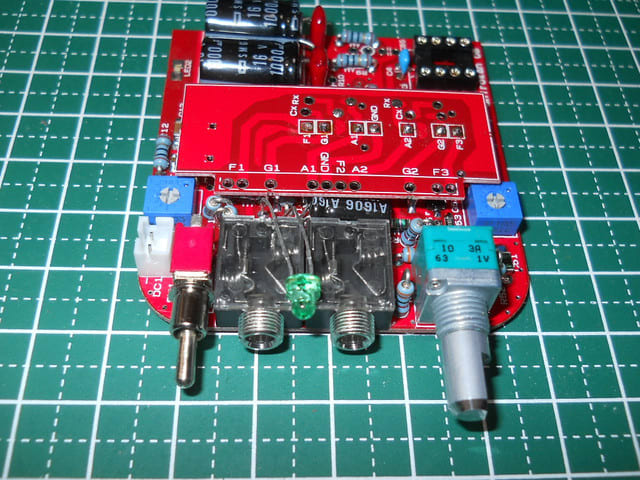

平らな真空管Nutubeは、別基板(通称:ゲタ基板)の上に載せる仕様となっています。

試作して音出しをしてみました。

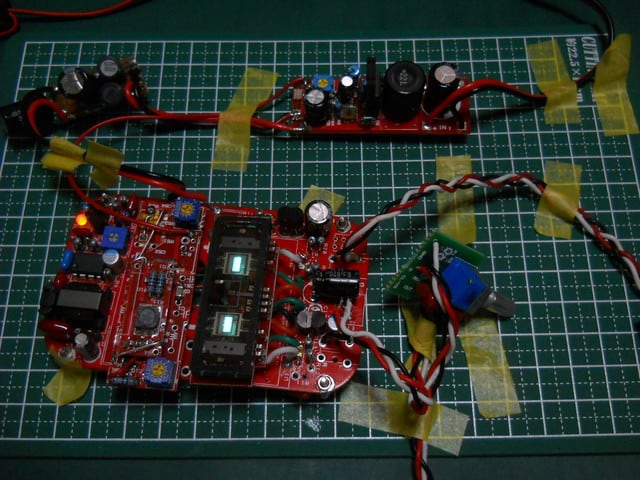

写真はまさに実験仕様。

電源コネクタのレジストが残っていたりと、どうなるかと思った出だしでしたが、

無事音が出ました・・・・

はて?ボリュームを左に回しきると、音量最大。どこか間違えています(笑

ふとボリュームと右に回すと・・・音が小さくなります。あれ>?

何ということでしょう。パターン間違っています。どうしてこうなったのか。

注意不足もいいところでした。

パターンを表と裏に分けているので、スルーホールをドリルで抜いてしまい、Pカッターで

パターンを4つに分け、裏でジャンパーする事で、右に回すと音量が大きくなりました。やれやれ。

どちらにしても、もう1度基板発注しなければと思っていましたが、他の所が全く問題ないだけに

ちょっとがっかりでした。

音的には・・・実はあれこれ小細工をしています。

今までは初段をMOS-FETにして非反転回路とし、コンデンサを介してNutube(反転)につながり、

直接オペアンプ(非反転)としていましたので、結果的には反転アンプ仕様となっていました。

それを今回は初段を反転回路としたので非反転アンプ仕様となっていますが、なんと最初から

あまりゲインが取れませんでした。どうも初段の増幅率が低すぎた様子です。

LTSpiceの助けを借りて増幅率を上げるのと、Nutubeの負荷抵抗も増やす事で若干増幅させる事となり

ある程度満足できる音量を確保できるようになりました。

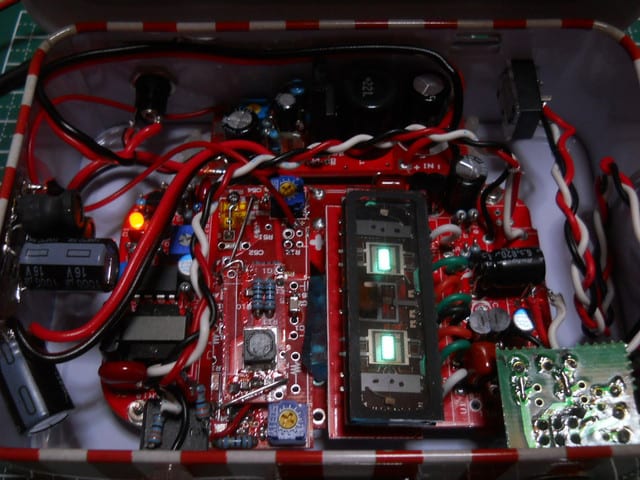

とりあえず缶に入れてみましたが、久々の工作だったので穴明け位置を見誤りました。

何とNutubeが缶の上面ギリギリでした。

基板の下は・・・3mm以上浮いています。どうりでジャンクなどの穴位置がおかしいなと思ったのですが。

試作なのでこれまたしかたないとういことに。