2019年10月01日付

DropBox内で該当するファイル(PDFファイル)が削除されていましたので

ダウンロードが不可能となっていました。

MRH2_Ca2a仕様説明書_Ver1.2.0.pdf

再度、ファイルリンク先を貼らせていただきました。

ご迷惑をおかけしまして申し訳ありませんでした。

また、QRコードも新規に作り直しました。

2018年9月15日付

今まで説明書をヤフーboxに置いていましたが、仕様が変更され、IDでログインしなければ

説明書のファイルをダウンロードできなくなってしまいましたので、

以下のサイトに変更しました。以下の所からDLするかQRコードで参照してください。

(ファイルをアップしているDropboxからのダウンロードの仕方が分からない旨のメールが

届いています。上のリンクを開き画面右上の「ダウンロード」すぐ右の矢印にカーソルを合わせると

「直接ダウンロード」の項目が表示されますので、それを左クリックすると、パソコンに

説明書がダウンロードされます)

2018年8月01日付

Masahiro Kusunoki @ngc6589 さんも製作されてリポートを頂きました。

元の回路定数は、ライン入力レベルを想定していましたが、出力の小さい携帯機器などで

アンプのゲインを高くする設定例です。

R1,R51・・500Ω(入手の都合上金属皮膜抵抗470Ω 1/4wでも可能)

VR・・・・10KΩ

R5,R55・・47KΩ (よりゲインを大きくする場合には68KΩ)

C2,C52・・10PF

これでゲイン不足にはならない模様です。

ありがとうございました。

2018年6月09日付

チップコンデンサの市場在庫が不足気味となっている模様でして、なんと秋月電子の在庫リンクが消えている事が

判明しました。

ご迷惑おかけしますが、該当する部品入手リンク先を修正した説明書を以下のサイトにアップロードしました。

MRH2_Ca2a仕様説明書_Ver1.1.9.pdf

---

2018年05月14日付

部品入手のためのリンク先を修正した説明書を以下のサイトにアップロードしました。

御確認ください

MRH2_Ca2a仕様説明書_Ver1.1.8.pdf

この記事の基板は以下のサイトで販売しています

スイッチサイエンス

---

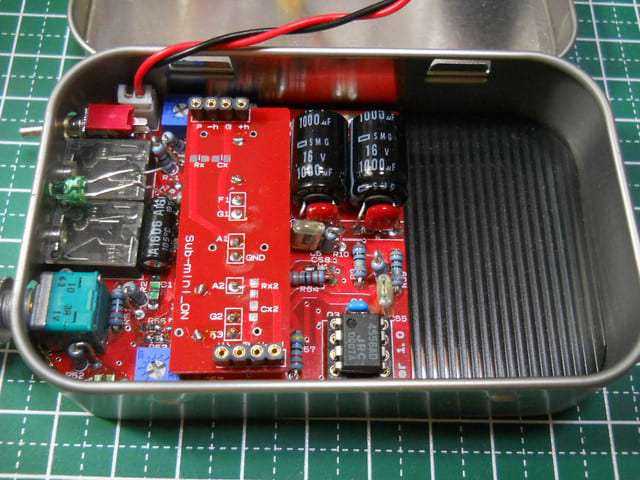

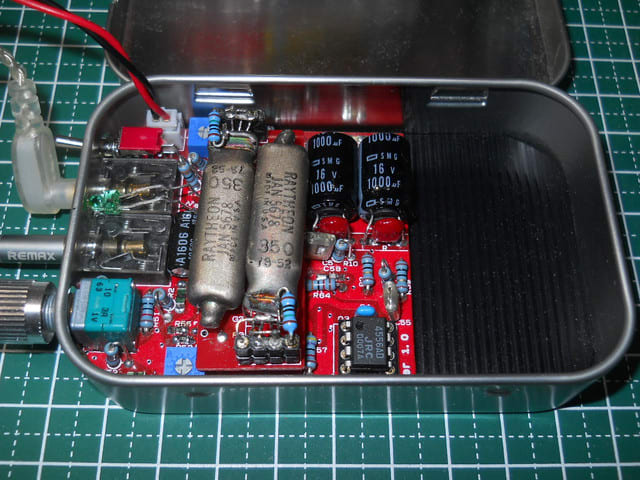

またもや、アルトイズ缶にヘッドホンアンプをいれてみました。

やっと中華発注基板でClassAAヘッドホンアンプを作成することができました。

しかし基板の製造ミスなど多々ありました。

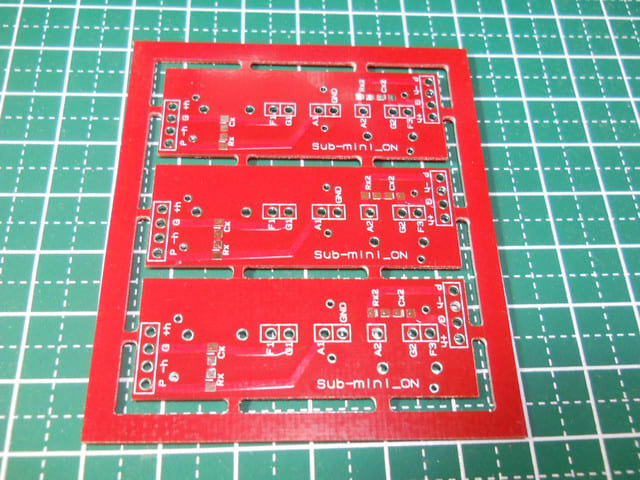

一番大笑いなのはこれ。

裏側にシルクがあるのに、表側にシルクがありません。業者の製造ミスもいいところでした。

試しに組んでみたのですが、以前のように生基板からエッチング、穴あけしていた頃のようにどこにどの部品を

挿してよいのか戸惑います。(自分が設計したのに)

片chだけ音がでず、オペアンプが熱くなってこれはおかしいと思ったら抵抗を1列間違えて挿していたという

初歩的なミスをしてしまいました。何とか修正することで無事動作しました。

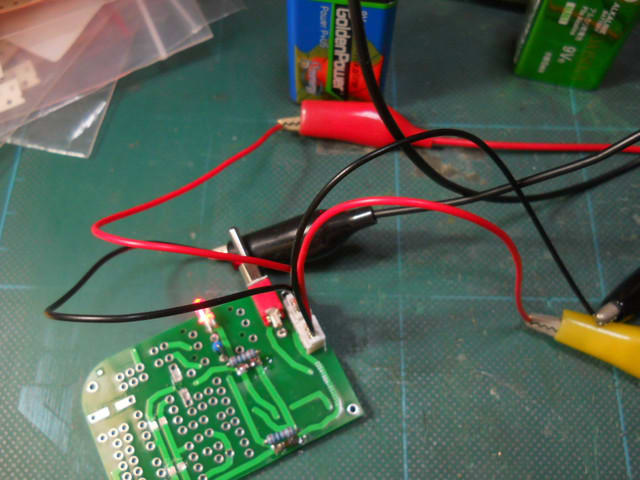

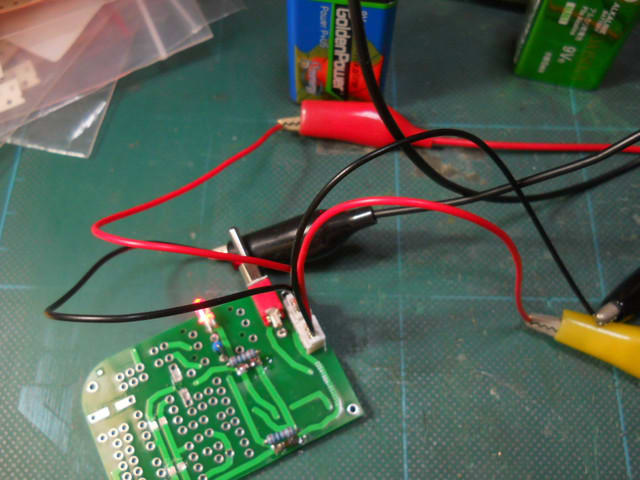

このヘッドホンアンプは、006P電池を2個使います。つまり±9Vで動作しますが、通常ですと電源スイッチは

2極が必要になります。しかし基板があまりに小さく作らなければならないので1極しか入りません。

そこで考えてみました。

Nch,PchのMOS-FETを1個ずつ使い1極スイッチで双方をON状態にする方法がありました。

デュアルMOS-FETが1個のフラットパッケージに入っている物を利用してみました。

これで

電池2個の電源をスイッチ1個でON/OFFする事が可能になりました。

ただ写真のように抵抗がついています。無負荷ではMOS-FETが動作しないため、わざと1KΩの抵抗を負荷として付けています。

すべてが組みあがった状態では必要ないので、取り外します

-----

2018年05月14日付

部品入手のためのリンク先を修正した説明書を以下のサイトにアップロードしました。

御確認ください

MRH2_Ca2a仕様説明書_Ver1.1.8.pdf

---------------------------------

頒布予定の基板は、両面ともシルクパターン付きの写真の物です。

サポートは、pointer十万@yahoo.co.jpこちらまで。

お手数ですが全角文字を半角入力してください。また漢字の部分は半角数字(6ケタ)で入力してください。

ーーーーー

追加 2018年05月07日

試作で3種類作っていましたが、多少修正を行いました。(抵抗値やコンデンサなど。見た目は同じです)

中央のはパターンミスがあるのでボツになった基板ですが、手修正を行いました。(これは頒布されません)

それぞれコンデンサや入力のボリュームが違っているせいか、音にも違いが出るのが意外といえば

以外でした。

低域不足もほぼ解消されていますが、イヤホンの種類によってかなり変化するため、

以外と使用するイヤホンを選ぶ傾向にある様子です。

低域から高域まで非常に伸びの良い音がしています。