たぶん、この系の物をアップしたのは初めてかも。

過去にラズベリ2を買ったものの、うまくいかないいかない。

ブートしない。SDカードあれこれ変えても不調。

書き出すと愚痴になるのでやめておきますが、我ながら学習効果がないなと思いました。

何に使いましょうか。制御機器なんですよねぇ。

たぶん、この系の物をアップしたのは初めてかも。

過去にラズベリ2を買ったものの、うまくいかないいかない。

ブートしない。SDカードあれこれ変えても不調。

書き出すと愚痴になるのでやめておきますが、我ながら学習効果がないなと思いました。

何に使いましょうか。制御機器なんですよねぇ。

どういう事か不評につぐ不評で、工作記事を上げると2週間以上アクセスが激減するという事となっていますが、

久々にプラレール関連の工作をしてしまいました。

「大熊猫叉本舗」がおおくりします。

さて本体です。プラレールのレール脇に設置しておくと、赤信号であれば停車できるのですが、

何と驚いたことに豆電球ではなくLEDとなっていました。

それも赤と青と別々になっているのため、以前ですと豆電球1個で赤と青を切り替える場合には

けっこうややこしいギミックが必要でしたが、LED2灯となるとスイッチは電源切り替えのみとなりました。

時代は進化しているのですね。

LEDを点灯させるには乾電池3本必要ですが、最近では百円ショップで電池1本仕様のがあります。

今回はこれの中身を使用することにしました。

電源入れる前から解体してしまったので、バラックのまま動作確認することに。無事点灯しています。

ただLEDが以外と大きいのと基板を切るには邪魔すぎたので、新規に試作基板を小さくきって

部品をつける事にしました。

しかし凄いものです。電池1本から昇圧用IC,インダクタ、たったこれだけで白色LEDを点灯させられるとは。

さっくりと作り直して、とりあえず動作確認。OKの様子です。

新しく作った基板は、この隙間に押し込む事にしました。

ちょっと見栄えが悪いですが、ホットメルトで固定しておきました。

あとはくみ上げて動作確認を。

電池2本で点灯させています。裏側は

ちょっとピントが甘かったようですが、元より電池を入れる方向が同じだったので、端子は並列化させていました。

という事で1本でも動作します(当たり前)

手動レバーで切り替えると、当然信号も変わります。

さてこれで電池の蓋をしめようとして問題がでました。

ネジが止まりません。

なぜか。

先ほどの画像ですが、上のナットが落ちていました。

これ、裏蓋を外すと固定されていないので、取れてしまいます。

ということで、瞬間接着剤を少し塗り、ナットが落ちないようにしておきました。

しばら工作しないと、こういのを忘れてしまうものです。

やれやれ、完成です。

事もあろうか、お高いボリューム=音が良い ものを、切ることとなりました。

アルプスの高級ボリュームは、本来サブシャーシなりサブフレームにボリュームを固定して使う仕様なので

軸が長いのですが、それをパネルに直付けという少々チープは方法をとるとなると困った事が起こります。

えいやっと軸を切りました。

万力で軸を掴み(当然、切りカスが飛ぶのでマスキングテープでぐるぐる巻き。特に本体と軸の隙間は2重巻き)

FRPが切れる糸のこ刃を付けて軽く万力の上を横方向に切っていくと、6mm径のアルミ軸なんそものの1分で

切れてしまいます。(この切るのが下手なのが、ものの1分で切れます)

さてこれで取り付けとおもいきや、何か変です。

ツマミが奥まで入りません。計測ミス?おかしいと見てみますと

ツマミの軸が入る部分の根元部分がテーパーになっていませんでした。

つまり6mm径の穴が開いているだけの物でした。

ナットの径と余裕をみると、10mmの穴を2mmほど掘り込まなければなりません。

手持ちの電動ドリルは・・・なんと6.5mmまでしか掴めませんでした。(10mmのドリルビットの軸が細いか

六角のが必要)

旋盤もっている知人宅に突撃するしかなさそうです。(大型ボール盤でバイスに掴んで開けるという荒業なら、いきつけの

模型店でも可能ですが、この時期、蚊の来襲があるので躊躇します)

思い立って買いました。

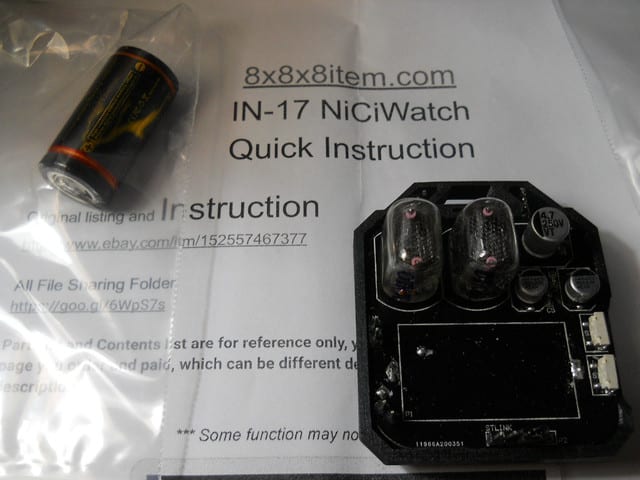

なんと今回は、2桁ニキシー管・腕時計です。

でも何だか変です。むき出しのまま。

これは後で何か考えるとして、とりあえず箱をあけると

これでも整理したほうです。何と基板と3Dプリンタ部品が入っている導電袋に、リチウム充電電池がそのまま

入っていました。恐ろしいですね。せめてビニル袋くらいにいれてほしいものです。

こうして保管用として置いてみましたが、やはり動作するのか気になったので夜中というのにハンダコテを

取り出しました。

下の紙にサイトが書かれているので、見ましたが、知りたい肝心なことがかかれていません。

基板上みても、電池の方向がわかりません。また左の端子はなに?

充電はどこから?

公式が全く役に立たない有様なので自力で解析するしかなさそうです。

幸いな事に表側に電源ラインのパターンがあったので、電解コンデンサを頼りにどうも、電池はスイッチ側が

プラス極のようでした。

充電端子もニキシー管側がプラス極ですが、リチウム充電電池が直結なので、充電はどうするのかと・・・

別の袋にUSBから基板に繋がっている物が入っていました。

さて電池についている足をハンダつけしようとすると

ちょっとこれは酷いですね。典型的なイモハンダです。(熱不足)

ということで手直しを。

まぁこれくらいでいいでしょう。

動作しました。

しかしスイッチはというと

どうして曲がっているのでしょうね。直したいところですが、溶かしそうなので諦めました。

動作しだすとニキシー管の数字の曲がりが気になります。

ということで、この写真は修整後でしたが、右側が少し下に下がってしまいました。

基板裏は大きな穴が開いていて、ニキシー管の足を外側に押し付ける格好で、半割りのスルーホールに

ハンダ付けする形で固定できますが、かなり余裕があるので、仮固定させるのが難しく、電源いれないことには

どれほどずれたのかが分かり辛いです。

1度はつけてみたものの、やはり気になるので、再度。

「2」を並べて写すとかなりましになりましたが、右側「7」は、何やら曲がっています。

なんとニキシー管そのものも、中が垂直方向で斜めですし水平方向も斜め、そして数字を固定している

縦の支えも斜め。

どれもこれも真っ直ぐなものがないという有様でした。

あれこれ点灯させているといきなり点灯しなくなりました。まさかと思ったら電池が放電していました。

(過放電はよくないですねぇ)

充電端子と充電器はこのように繋ぐと良いみたいです。

充電中は充電器のLEDが赤色になり、青色になると終了のようです。

しかし中華製の電池ですから、念には念を。

この缶の中ならとりあえず安全ですね。

あとは、このむき出し状態を何とかしなければなりません。

せっかく3Dプリンタで底側が出来ているだけに、上蓋も欲しいところなのですが。

またもや変な物を買いました。

2重反転USBファンです。

そしていきなり分解しています。

2個のモータと2種類のプロペラで構成されていますが、振動が酷く、机の上で本体が動いてしまします。

あまりに酷いので羽をみてみると、まず枚数からして違いました。(何か意味があるのでしょうかねぇ)

そして羽の整形不良で短い部分と明らかに余っている部分があって、これではバランスが取れません。

何とかならないものか。

困ったときの、いきつけの模型店。

そういえば、工作用にプラの多数枚プロペラ、それも右回転・左回転用があったはずです。

ありましたが、軸に取り付けるには若干の加工が必要なようです。

ということで、暑さで終了w

先月からツイッターの動きが変だと思うようになりました。

リツイートした覚えがない商品が増えていたり、極めつけはツイッター特有の「ブロック」でした。

原因は、中華サイトの通販でスマホ用のアプリ使用でクーポン券が使えるという事で、欲を出したせいらしく、

アカウントをハックされた様子でした。

連携など、ぞっとするほどの数が登録されていたり、ユーザのブロック、ミュートなども相当数が登録されている始末でした。

慌ててパスワードを変更して、申し訳ないですがセキュリティを厳しく設定しなおし、スマホも初期化しました。

またメールなども漏れている恐れがあるので、念のためパスワードもすべて変更しました。

DM頂いた方にも改めてDMを出させていただきまして、怪しい内容のDMが届いていないかなど確認させていただきましたが

幸いな事にどなたにも届いていない様子でした。

こちらからのブロックおよびミュートなどはすべて消去しましたが、相手方からのブロックもいくつかみられますが、こればかりは

連絡方法もなく(そもそも、こちらからフォローさえできませんし)あきらめるしか方法がなさそうです。

スマホには有料のウィルス対策ソフトを導入しましたので、今後は厳しく監視することにいたします。

重ね重ね、お詫び申し上げます。

-------------------

びっくりしました。アンドロイドの弱点。まんまと点かれたというところでしょうか。

情け無い話でした

ポタ祭りに出した「KSK-08shirokan3」ですが、ふと思いました。

ある方からは、球のような音がすると、しかし別の方からは歪むと。

はて? なにがどう歪むのか、自分のイヤホン、ヘッドホンではほとんど感じる事ができませんでしたが、

なんと中華からのイヤホンを挿すと、これはさすがエフェクターだと関心するほどのナチュラルな「歪み」を聞く事ができて

やっと後者のことが納得いきました。

とすると、どう対策しましょうか。

電源電圧は昇圧無しの、006P電池。逆に容量が小さいので電圧降下で頭痛めるほどです。

となると何か策を講じる必要がありますが、そろそろ手段が尽きていたと思っていたのですが、ひとつだけありました。

グリッド電圧は、Nutubeの場合、低い電源電圧の場合、「+」の電圧を掛けなければまともに音がでません。

公式データシートでも最大4V、 はて?4V。

今まで最大でも3.6V当たりしか掛けていなかったので、試さなければなりません。

幸いな事に基板上にはチップタイプの5Vのレギュレータをつけています。そして抵抗で最大電圧を落としているので

それをショートさせるか、せっかくですからチップタイプのフェライトビーズに交換してみるのも方法です。

それならやってみましょ。ということで、入れ替えてみました。

なんと、歪みまくいっていた中華イヤホンから、透き通った音がします。音量を上げて耳が耐えられる限界まで

上げても、以前のような歪みを感じる事はできませんでした。

これは以外といえば以外でした。

しかし、気にいらない点があります。これは個人的な趣味ですので。

どうも電源スイッチが右にあるのはどうしたものか、という事で、操作正面の左側に変更したいですし、

どちらかといえば、ボリュームも若干中央より左にあります。 これもせめて中央か若干右に。

また最大の問題は、反転出力となっています。非反転出力と反転出力を聞き分けられるか?

難しい所ですが、今まで作ったものは、ほとんど反転となっていたので、このさいあえて非反転出力にしてみようじゃないか

という事を考えだしました。

初段のMOSFETは、ソース側から信号を出しています。これをドレイン側に変更すると・・・

出力が非反転出力なので、もう1段オペアンプを追加して負帰還にするか、非反転出力をソース側に入力するしか

方法がありません。

またもや試作基板を作らなければならない様子です。

ぼちぼちとアートワークしてみましょうか。

あとはせめて、Nutubeへの電圧を高くするのも方法です。

チップトランジスタと同じサイズの昇圧用ICが存在しています。

これまた中華から安く仕入れたものですが、+9Vですと楽に+28Vまで昇圧可能でした。

ノイズの点という問題も若干ありますが、これは後から対策を講じても封じ込めそうなので、これもありかと。

もうひとつ。オペアンプはユニゲイン(つまり増幅率は1)となっていますが、A47系の回路に変更するのも方法です。

幸いな事に当初はその方針だったのですが、何だか手間かかるなぁという事で手を抜いてしまいました。

でも基板にもう1個オペアンプを載せる隙間はあります。

これも考えどころです。

しかし、久々、ああ球の音だなぁというのを聞いた気分です。

何でも試してみるものですねぇ

最近、太陽電池でゆらゆら動くオモチャがあります。

行き着けの模型店に渡していたら、こういう物に化けました。

アップにすると、ちょっと、という感じですが、少し離れると、ああそんな感じだなぁという事に。

店頭に飾ってもらう物とばかり思っていたのに、返却されてしまいました。

なんとなく複雑な気分ですw

今だに部品が決定しないTHA-08Xですが、初段のコンデンサを交換してみる事にしました。

秋月電子にあるPLMCAPなるチップコンデンサです。

何となく怪しい色をしていますが、過去に1度使ったことがあります。

久しぶりにチップ部品を付けてみましたが、なんと下手なこと。曲がっていますね。(しかたなし)

そして搭載してみました。

元よりコンデンサの部分はソケット化しているので、わざわざこのようにソケットの上にチップコンデンサをつける

手間を掛けてみました。

左右とも付けてみました。

さて聞いてみましょう。

はて?ほとんど変化を感じられません。そんなはずがないのですが。

元のコンデンサはこれでした。たぶんメタライズドポリエステルフィルムコンデンサ、と思われますが、

ひょっとしてラジオペンチで潰すと中からPMLCAPが出てくるのではないかと思うほど同じ音がします。

不思議ですね。

過去には、青いアキシャル積層セラミックコンデンサをうっかり足が取れてしまったので、中はどうなっているのかと

ラジオペンチで潰したところ、中からチップコンデンサが出てきて驚いたことがあるので、ひょっとしたらひょっとするのかも

しれません(ハズレかも)

音的には非常にクリアな音がします。高域も伸び、中域もひびき、低域もしっかり鳴るといった具合で、

音に色が付かない感じがしました。

以前はスーパーマーケットだったところがダイソーになったのですが、何故か今だに野菜やら肉やらと

店内の1/4が八百屋状態となっています。

その中で際立つものが。

こりゃでかい。

思わず買ってしまいました。(そしてけっこう安いし)

かなり肉厚があって、切り分けたものを、焼いて、タレを掛けてと、いろいろと調理して頂きました。

こんなものがあるとは驚きです。

仮想GND電圧(電位)を変化させる実験は大失敗でしたが、以外な事というか、

最初からそれをしておけよ、という事も分かりました。

初段のオペアンプのオフセット電圧が、結局はイヤホン出力の所の電位となる・・・当たり前ですね。

それなら初段をオフセット電圧の少ないオペアンプに交換してしまえばすむことです。

手持ちでシングルオペアンプを探すと「OP07」がありました。すっかり忘れていました。

THA-06のときに入手したまま忘れていたものでした。

さてこれを初段に挿し、後段と虎の子となってしまったMUSES03を挿して、いざ計測。

なんと、-1.5mVという事となりました。

これでいいじゃないかと(笑

そして音も、なかなかのものです。

ぐるっと回って元のとおり? ということでした。

今年もやってきました、夏休みの工作。(まだ7月はじまったばかりですが

知人から工作を頼まれましたが、とりあえず手にしたものは

ペットボトルの水を霧にする、というものです。

しかし最初から問題が。

ペットボトルの空き容器に水をいれ、キャップのかわりに取り付けて、配線つないでも霧はでません。

数分かかるとか箱に書かれていたので(英語)待っていましたが、動作しているような様子がありません。

おかしいなと、よくよく説明書を見ると、電源スイッチを押せ。どこに?

なんとUSBから電気をもらうアダプタの所にスイッチが。。。ありません。

蓋の写真取るのを忘れました。基板上のタクトスイッチを押すらしいですが、それを押すためのプラの部品が付いていなくて

ケースに穴があるだけで、これでは押せません。しかしここでめげていては話にならないので、シャーペンでおしてみると

無事、霧がでてきました。

正直言って微妙なレベルです。写真のようにでず、弱い霧がふわふわ、といったレベルでした。

まぁ中華製品なのでこの程度のものなのかもしれませんが。

さてこれを何に使うか。

ラジコンボート(それ小型)の排煙のために使ってみようかと。

ラジコンの世界では、グリセリンやらオイルなど燃焼させて煙を実物のように出す装置もありますが、臭いなどの

問題もあって部屋の中では動作させたくないというのが本音です。

ということで、水煙ならいいだろうという事で試すことにしましたが。

ネットを徘徊しますと、これを使ったラジコンなども紹介されていましたが、ずっと煙が出た状態のままです。

確かに速度出して走ることを想定するとよいのかもしれませんが、停止状態でも同じレベルで煙が出るのも

もうひとつです。

ということは間欠で出すしか方法がありません。さてこれをどう実現するか。

あれこれかんがえて実験しなければならないようです。

ところで、圧電素子を使って水を細かい霧状にする場合、何Vかかっているのでしょうか。

測定してみればすむことですね。

ということで、基板のむき出しという事で実測してみました。

ネットでは1MHz以上の交流で駆動、とのことですが・・・AC 0.7V-40KHz

40KHz? テスタの簡易の周波数計なのであまにあてにはなりませんが、一応目安にはなります。

ちょっと低すぎる気が。そして出圧もこの程度? なにか間違っているのかなぁと。

だから霧が弱いのかも。ということは、もう少しパワーアップさせなければならないのでしょうかね。

付属ケーブルをやめて(破棄寸前)、別売りのケーブルに交換して、気づいたら丸2日鳴らしたまま忘れていました。

(もし思いださなかったら、たぶん1週間は放置していた可能性もあり)

他の国産のイヤホンをで1曲きいて、何の期待もなく、KZに入れ替えてみました。

普通に鳴っています。遜色なく鳴っています。

びっくりです。

というか、付属のケーブルは何がどう悪いから、あれほど音が酷かったのでしょうね。

逆にそちらが気になりましたし、最初から、このケーブルを付属品として付けてもらいたいほどです。

おそロシア。いや、おそ中華

お高いオペアンプ MUSES03のオフセット電圧対策のひとつとして、基板を作って組みこんでみました。

最大-25mVのオフセット電圧が発生するのですが、はたして、仮想GND電位を変化させると、

オペアンプのオフセット電圧は変化するのでしょうか?

いまさらこんな事しなくても結果は分かっていると諸兄はおっしゃるかもしれません。

でも試したことありますか? たぶんないでしょう。無いなら実験してみればすむ事ですし、

逆にオペアンプの電位変動の安定性など、いろいろと得られる事が・・・たぶんあるはずです。

電圧をプラス・マイナス同じにしてみました。+12.061Vと-12.601Vと、見事に1mVまで揃いました。

負荷も多少かけてみましたが、変動もなく安定しています。

それではとオペアンプを挿してみました。

結果・・・変化なし、というのが正解でしょう。

細かい事を言うと、仮想GND電圧をプラス側、マイナス側の差が1V程度になると、約1mvほど変化するというのが

実際の所でした。逆にいうと1Vも変動しても1mVしか変化しないのですから優秀ですね。

ということで、大失敗の結果となりました。

もっとも、気分的にはプラス・マイナスともども、電圧が揃っているという事で十分という事かと。

もはや泥沼化すると思われた中華イヤホンでしたが、以外な事がわかりました。

「付属ケーブル」が悪い。っだそうです。

それならば交換してしまえばよいわけです。(そのための脱着式?)

密林から届きました。

これ?これで大丈夫? というのが本音でした。

さて差し替えて見ましょう。

でもひとつだけ気になってしかたない事が。

どちらのコネクタがホット側なのでしょうか?

このイヤホンは線を耳の上に通す仕様なので、コネクタも傾いている形状のため、

1方向しか挿せない感じですが、左右さえ間違わなければ問題ないような・・・気がします。

聞いてみましょう。まずは交換する前のオリジナル?ケーブル。

丸々5日間、鳴らしっぱなしにしていましたが、耳に刺さるような音が多少緩和されていました。

でも、やはりピークがある感じがしてなりません。

ということで、ケーブルの方向に疑問を持ちつつ、とりあえずイヤホン印字側と、ケーブルと突起側を

あわせて挿してみました。

今度は少々振ってもケーブルが抜け落ちる事もありません。やはりオリジナルが異常だったわけですね。

どれ音は・・・流石に挿したばかりという事もあって、音全体がうわついたというか、低域がしっかりと

出ていない様子が伺えますので、まずは朝まで8時間ほど放置する事にしました。

さてこれで変化してくれるでしょうね。しますよね。大丈夫ですよね。