EU+北米8カ国世論調査(German Marshall Fund et al. 2009)

外国人労働者(移民)についての国民的感情について考えている時、短いが興味深い記事に出会った*。前回の記事にも関連するので、少し記してみよう。移民受け入れについてのイギリスの特別な位置が主題だ。

イギリス人は、ヨーロッパ大陸の主要国あるいは北米のアメリカ、カナダと比較して、移民受け入れに消極的(反移民的)になっているという内容だ。EUのイギリス、フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、スペインに、アメリカ、カナダの2カ国を加えた8カ国の国民の意識調査が判断材料になっている。この調査では、これらの国々の中で、イギリスだけが際立って移民受け入れに消極的という結果が出ている。なぜだろう。

かなりのイギリス人が自国に移民が多すぎると感じているようだ。さらに、ポイント方式など他国から先進的と評価されている移民受け入れ策にも相当多くの国民が否定的だ。政府の積極的移民(受け入れ)政策は間違っていると考える人も多い。移民は自国民の仕事を奪うと考えがちであり、移民に公的給付が等しく与えられることに反発しがちだ。最近話題に上っている「ゲストワーカー」(一定期間就労後、帰国するタイプ)の導入案についても、賛否相半ばしている。一時的労働者導入よりは定住型移民への賛成者が多いようだ。

イギリスの移民の人口比率は、フランスやイタリアよりは高いが、突出して高いというわけではない。ただ、近年ポーランドなど東欧諸国などからの移民労働者の流入が急増したこともあって、失業率の上昇を背景に、移民への国民的関心は高まっている。

少し前まで、イギリスは移民受け入れに大陸諸国より寛容であり、政府やメディアもそれを喧伝してきたところもあった。今回の調査に反映されている移民への消極的な感情には、12年間続いた労働党政権への不満も影響しているかもしれない。イギリスの人口に対する移民比率はおよそ10%だが、調査に答えた人たちは平均すると27%くらいと考えたようだ。実際より移民の存在を大きく感じている。移民の影におびえるのだろうか。正確な事実を知ることの難しさを感じる。メディア側にも問題があるかもしれない。

確たる分析が行われたわけではないが、人口に占める移民の比率が10%のラインを越えると、移民への反発などマイナス面が目立つようになるともいわれてきた。しかし、この調査で対象として取り上げている8カ国の中で、イギリスよりも人口に占める移民比率が低いのはフランスとイタリアだけだ。しかも、フランスでもイタリアでも、外国人(移民)労働者をめぐる多くの難しい問題を経験してきた。したがって、イギリスが移民受け入れに消極的になっている原因としては、移民・人口比率以外の背景があると考えられるべきだろう。

移民はある特定地域へ集中する傾向があるので、そうした地域では、平均以上の移民集積が起きて、住民との軋轢・摩擦などが生まれる可能性は高くなる。

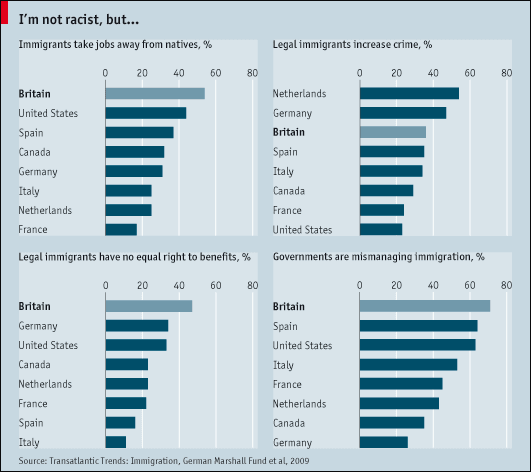

さて、イギリスを含む上記調査では、「自分は人種差別主義者(racist) ではないが」という条件付きで、いくつかの質問に対する各国別の回答者の結果が示されている(上掲図)。

「移民は自国民の仕事の機会を奪うか」という問いに「その通り」と答えた比率は、イギリスが図抜けて高く50%を超えている。アメリカ、スペインが続く。

「合法移民は犯罪増加につながるか」という問いに、「その通り」と答えた比率はオランダ、ドイツに続いてイギリスが高い。

「公的給付は移民に平等に与えられなくともよい」と回答したのは、やはりイギリスが50%近い高さで第1位、ドイアメリカが続く。

「政府の移民政策は誤っている」との答も、イギリスが70%近くで第1位、スペイン、アメリカが続く。

これらの結果を見る限りでは、確かにイギリス国民の間に移民受け入れについての懐疑的な思いが高まっていることは、推測できる。しかし、そうした変化が何に起因しているかは、簡単には分からない。考えられる短期的な要因としては、EU新加盟の東欧諸国からの移民増加、相次いだテロ事件の衝撃、厳しい雇用状況などが挙げられる。そして、長期的には移民比率が傾向的に上昇してきた。こうした状況で、移民への消極的、否定的な感情が高まっているようだ。好況時には、移民労働者は人手不足もあって、受け入れは歓迎されることが多いが、不況時には逆の反応が強くなる。移民への国民感情は冷静に判断する必要がある。

同じ島国である日本は、イギリスと比較すると、人口に占める移民比率は数分の一であり、移民受け入れへの国民的感情はイギリスほど切迫感を持ったものにはなっていない。しかし、外国人の集中・集積が高い都市や地域では、深刻な問題も発生している*。

ここで、注意しなければならないことは、移民問題はいずれの国においても、好況・不況という景気循環の動きにきわめて左右されやすいという特徴があることだ。さらに地域における外国人との現実の接触、交流において、どれだけの蓄積があるかということも強く関係している。言い換えると、交流経験の蓄積の程度が対応のあり方に大きく影響する。移民、外国人労働者の受け入れという点では経験の浅い日本だが、国民的合意形成への方向性が見えぬままに、なし崩し的に受け入れは進んでいる。行方定めぬいつものやり方だが。さて、行き着く先はどこだろうか?

* 日本でも「外国人集住都市」と呼ばれる地域は、さまざまな問題に直面している。ちなみに現在は7県28市町が「外国人集住都市会議」と呼ぶ自治体組織を設立・運営し、共通の課題の解決、政府関係機関への提言などを行っている。群馬県大泉町のように外国人登録者数が全人口に占める比率が16.6%(2009年4月1日現在)と国全体の平均(2008年末1.74%)を大きく上回る地域もある。

Reference

“This skeptical isle”The Economist December 5th 2009

アンケートに答えた人の階級に依って異なる結果が出るように思いますが、許容限度が存在するようですね。

最近のイギリス事情には疎いのですが、読ませて頂いた感想です。

日本は未だに、これといった定見や方針もなく、増加する外国人労働者に呆然としているように見えます。ある閾値を超えたり事件が起きたりで過剰な反応が出そうで心配です。

コメント有り難うございます。移民問題はその国の国民の成熟度を測る試金石のような気がしています。ご指摘のようにイギリスは長い植民地統治の経験もあり、ある時期まではフランスの「郊外暴動」のような国家を揺るがす大事件も起こすことなく、巧みに対応してきたように見えます。しかし、21世紀を迎えてから、率先して受け入れたポーランドなど東欧圏からの移民労働者、さらにイスラム系の移民の急増などが、同時多発テロなどと重なり、国民の許容限界に抵触するまでになったようです。特に移民と日々の生活次元で接触する集積地域の国民と、実態から遠く現実感の薄い政治家との間のギャップが拡大したようです。

日本は期待の新政権も迷走しており、目前の問題処理に汲々とし、次世代の国民の運命にかかわる移民政策の国民的レヴェルでの検討など、いつのことになるのやら。「国家戦略室」も「混迷対策室」に看板替えしたらと思うほど。

コメントルールを守られていないのですが、かなり議論になるテーマなのであえて表に出してお答えしましょう。「移民」という言葉であなたがなにを考えているのか、内容がまったく伝わってきません。数年、どこかの国で生活の糧を得るために働くのも、母国を捨て、生涯のほとんどをその国で過ごすのも定義次第で「移民」になります。自国民の雇用機会を維持するのが難しい今日、学校を出たからといって簡単にフルタイムの仕事につけるわけでもありません。定住が簡単に認められるような状況ではありません。いずれにせよ、かなり長い旅路となります。基本的に問われるのは、あなたに日本を捨てる覚悟があるか、そして相手の国にどれだけ貢献できるかという問題に尽きるのではないでしょうか。