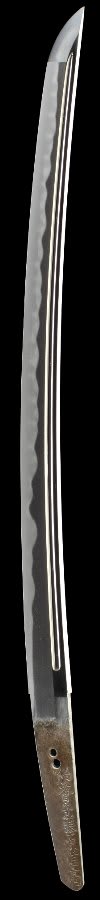

刀 越前守助廣

刀 越前守助廣

今年一年有難うございました。来年も日本刀の面白さをどれだけお伝えできるのかわかりませんが、できる限り続けます。今年最後の紹介です。

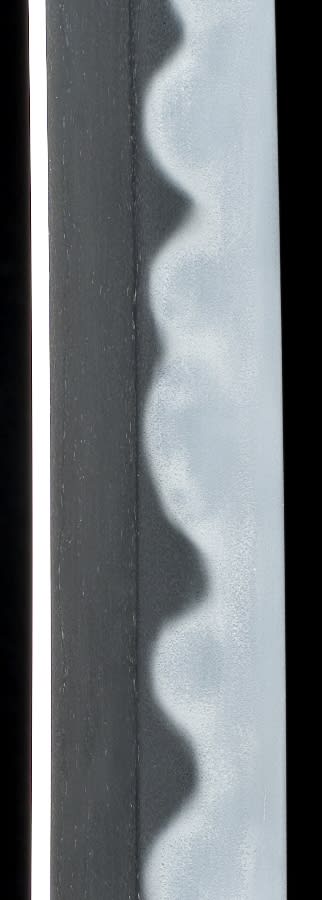

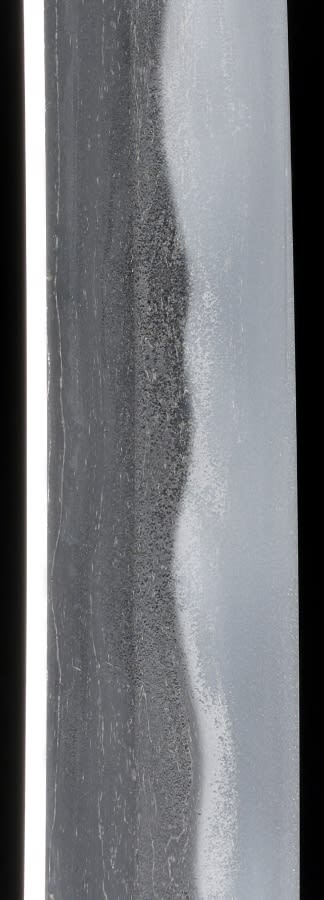

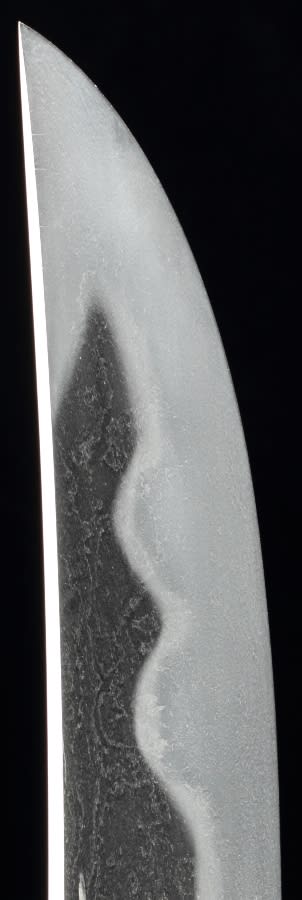

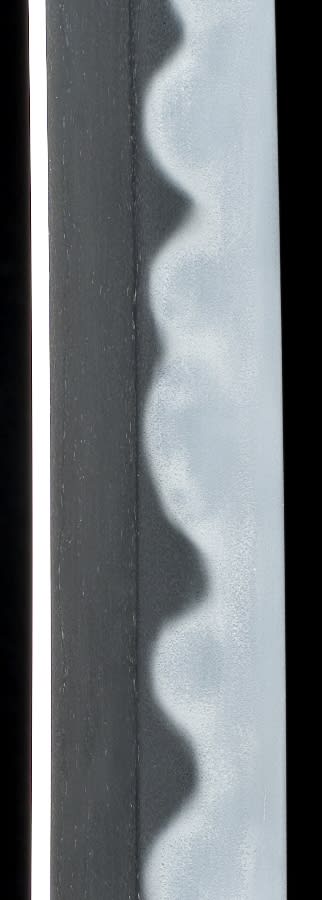

濤瀾乱はで有名な助廣の初期には、このような互の目出来がある。頭が丸みを帯びた沸深い互の目が二つ三つと連続し、やや間があって繰り返し、刃中には足が乱れ入ってさらに砂流し金線沸筋が流れ掛かる。相州伝には違いないのだが、この作風の前に初代譲りの備前伝があることは良く知られている通り、備前伝の互の目丁子が基礎にあっての創意に満ちた相州伝である。とはいえ、南北朝時代に隆盛し、後に多くの工が影響を受けて再現を試みあるいは独創を加味した相伝備前ではない。

刀 越前守助廣

今年一年有難うございました。来年も日本刀の面白さをどれだけお伝えできるのかわかりませんが、できる限り続けます。今年最後の紹介です。

濤瀾乱はで有名な助廣の初期には、このような互の目出来がある。頭が丸みを帯びた沸深い互の目が二つ三つと連続し、やや間があって繰り返し、刃中には足が乱れ入ってさらに砂流し金線沸筋が流れ掛かる。相州伝には違いないのだが、この作風の前に初代譲りの備前伝があることは良く知られている通り、備前伝の互の目丁子が基礎にあっての創意に満ちた相州伝である。とはいえ、南北朝時代に隆盛し、後に多くの工が影響を受けて再現を試みあるいは独創を加味した相伝備前ではない。