短刀 藤島友重

短刀 藤島友重應永二年

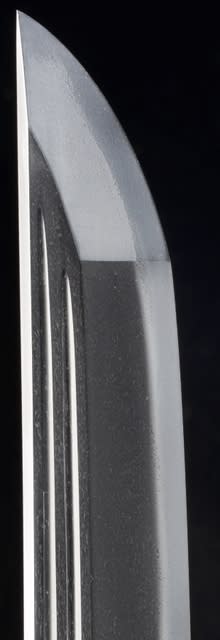

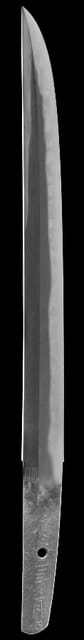

応永二年の短刀で、横手筋のない菖蒲造。この工も地方鍛冶と低く評価されがちだ。でも、優れた技量を持つので、以前にも紹介したかもしれないが、その魅力をほんの少しだが眺めてみる。初代は来國俊の門人であったという伝説があるも、どうだろうか。確かに、良く見る友重の作とは異なる微塵に詰んだ小板目鍛えの出来があることから、伝承が生まれた理由や背景が想像され、友重の高い技術を思い知らされることとなる。この短刀が良い例。微塵に詰んだ小板目鍛えの地鉄は山城古作にも通じるだろう。刃文は頭の高さが揃った互の目出来。小互の目に尖刃、矢筈刃、角がかった刃が交じり、かなり複雑な様相。刃境には小沸が付いてほつれ掛かり、刃中に足が入り、沸が流れ掛かる。菖蒲造の断面は菱型に鎬が立って頑丈な印象ながら、切先鋭く刺突の用途が明瞭。帽子が長く返っていることから、後の両刃造へとつながる造り込みとも考えられる。

短刀 藤島友重應永二年

応永二年の短刀で、横手筋のない菖蒲造。この工も地方鍛冶と低く評価されがちだ。でも、優れた技量を持つので、以前にも紹介したかもしれないが、その魅力をほんの少しだが眺めてみる。初代は来國俊の門人であったという伝説があるも、どうだろうか。確かに、良く見る友重の作とは異なる微塵に詰んだ小板目鍛えの出来があることから、伝承が生まれた理由や背景が想像され、友重の高い技術を思い知らされることとなる。この短刀が良い例。微塵に詰んだ小板目鍛えの地鉄は山城古作にも通じるだろう。刃文は頭の高さが揃った互の目出来。小互の目に尖刃、矢筈刃、角がかった刃が交じり、かなり複雑な様相。刃境には小沸が付いてほつれ掛かり、刃中に足が入り、沸が流れ掛かる。菖蒲造の断面は菱型に鎬が立って頑丈な印象ながら、切先鋭く刺突の用途が明瞭。帽子が長く返っていることから、後の両刃造へとつながる造り込みとも考えられる。