刀 同田貫兵部

刀 九州肥後同田貫兵部

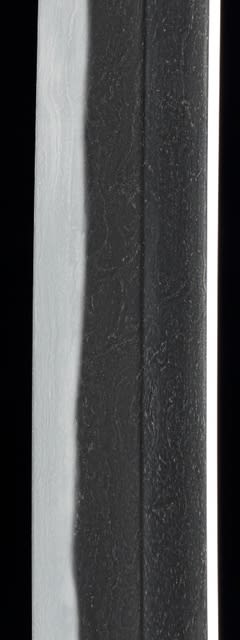

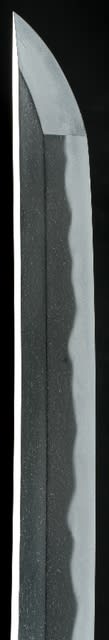

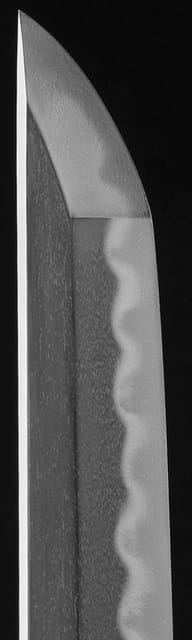

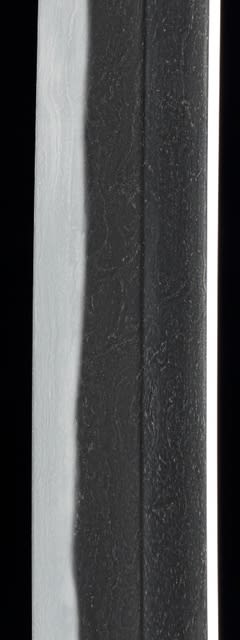

二尺一寸強の片手打ちの刀。茎も応じて短く仕立てられている。身幅と重ねは尋常、片手で打ち振るに適した造り込み。豪快な同田貫を思い浮かべるとこのように優しい造り込みもあるので、人によってはがっかりするのではないだろうか。でも地鉄と焼刃は上質の同田貫だ。板目肌の鍛着が強く流れるような肌が地景によって浮かび上がり、沸付き映りが立ち、凄みがある。刃文は湾れ交じりの互の目乱で、匂口の潤んだ焼刃に砂流、沸筋が激しく掛かり、これが帽子にまで連続して掃き掛けとなり、わずかに返る。これぞ同田貫の上作と言い得る出来。140□

刀 九州肥後同田貫兵部

二尺一寸強の片手打ちの刀。茎も応じて短く仕立てられている。身幅と重ねは尋常、片手で打ち振るに適した造り込み。豪快な同田貫を思い浮かべるとこのように優しい造り込みもあるので、人によってはがっかりするのではないだろうか。でも地鉄と焼刃は上質の同田貫だ。板目肌の鍛着が強く流れるような肌が地景によって浮かび上がり、沸付き映りが立ち、凄みがある。刃文は湾れ交じりの互の目乱で、匂口の潤んだ焼刃に砂流、沸筋が激しく掛かり、これが帽子にまで連続して掃き掛けとなり、わずかに返る。これぞ同田貫の上作と言い得る出来。140□