ひめちゃんは、まだ薄暗いうちにお散歩に出ました。

ハイシニアのタバサねーちゃんは、ゆっくりお散歩に出かけました。

ちょうど小学生の登校時間ですけど、気にしてません。

父兄が集合場所まで送っていくらしいです。

後ろから声がかかります。

「おはようございます 」

」

「おはようございます 」

」

「あのう、子犬の予定はありませんか?」

「え 」

」

「実は柴犬を飼いたいと思っているのです。ペットショップには、いないのです いないだけでなく、予約しても、柴の赤ちゃんが入荷の予定は全くないそうです

いないだけでなく、予約しても、柴の赤ちゃんが入荷の予定は全くないそうです 」

」

「え

ごめんなさい。うちの子達は、もうおばあちゃんで。どうしたんでしょうね

ごめんなさい。うちの子達は、もうおばあちゃんで。どうしたんでしょうね 一時は柴犬が30万円もの値段が付いていたのに

一時は柴犬が30万円もの値段が付いていたのに お役に立てなくてごめんさい

お役に立てなくてごめんさい 」

」

そういえば、しばらく前に「子犬はいませんか?」と来たおじさんがいました。

黒柴家族が大勢でお散歩するのを見ていたのです。

「柴の赤ちゃんがいない」、どうしてだろう

タバちゃん、用を済ませると、快調に飛ばします。

椿の開花がなかなか進みません

曙(あけぼの)、やっと咲きました

本日、どうしてもお願いしたいことがあって、再び谷中の如意輪観音を参拝です

厨子の中のお姿を思いながら合掌

実はこのご本尊の写真を見たことがあります。

外の石仏の如意輪観音を小さく小さくしたような、素敵な金色のお姿だったと思います

ふと見ると、寒桜かな

2週間前には咲いてなかったと思います。

なんとなく、春の足音が聞こえそう

あれ、灯籠もこんなに凝っていたんだ

獅子の下には、十二支の動物です

獅子くん、逆立ちお疲れさま

石仏の、ふくよかな慈悲に満ちた雰囲気の如意輪観音さんにも合掌です

なんとなくずーっとこのお姿は記憶にありました。

もう一度合掌

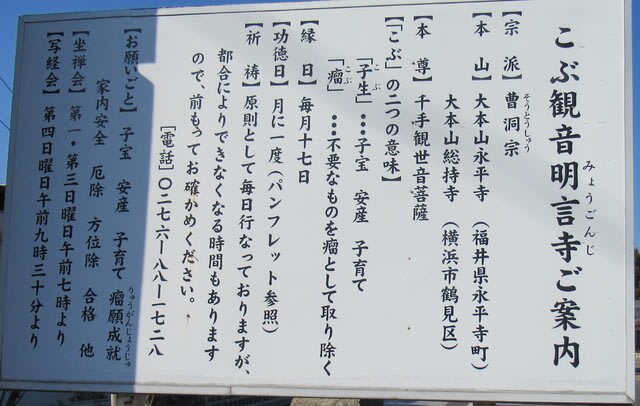

側にある由緒、ちょっとわかりにくい所もあります。

『邑楽館林史帖』(みやま文庫 青木源作 平成6)にも、東上州三十三番札所についての記述があります。

東上州三十三番札所

「東上州三十三番札所」は宝永五年(1708)に廻国僧の堯観によって定められたもので、その後第29番札所の最勝寺僧前性が、寛延2年(1749)に札所順礼諸人のためにこの案内所をつくり、版木を堯観ゆかりの谷中村(言邑楽町)観音堂に納めた。かつてさかんだった札所巡りも次第に衰退しているのをなげき、明治37年(1904)谷中村の金井喜四郎、同佐々木熊次郎によって再刻されたものである。

再刻された版木の写真(個人蔵)も載ってます。

札所巡りの人々で賑わったのです。

ここにはその案内所と言うべき、版木があったのです。

由緒の碑のちょっとわかりにくい所を補う記事です

さて、売店に寄ります。

ざらめせんと、なんとなくもう一品、買い求めます。

あれ、観音せんべいでした

何かいいことあるかな