仕事でアンマンの南西約30kmのマダバ市に行く機会があった。

マダバの周辺にはキリスト教に関する史跡も多く観光地である。

ビザンチン時代(紀元後4~7世紀)にはマダバ市内にも数多くの教会が建てられ

内部にはモザイクが施されている、イスラム教が興隆する前の話である。

そのマダバの西10kmにモーゼ終焉の地と伝えられるネボ山がある。

マダバには現地の社員とドライバーとで行ったのだが、

この二人朝から日ごろと違ってテンションが高いようだ。

聞いてみると二人とも1960年代後半のパレスチナ難民だ。

もし仕事が早く終われば是非ともネボ山に行き故郷を偲びたいという。

ヨルダンにはパレスチナ人が多い。国民の7割を占めている。

政府の政策が難民受け入れに寛容なのが影響しているのであろう。

多くの地区に難民キャンプと呼ばれる地域が今もある。

パレスチナ人は全世界で1,009万人(2005年末 パレスチナ中央統計局)といわれている。

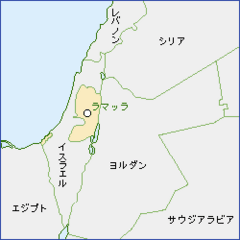

現在パレスチナ暫定自治区が設定されておりヨルダン川西岸地区とガザ地区に分かれる。

(薄黄色がパレスチナ暫定自治区

大きなほうが西岸地区 左の小さいほうはガザ地区)

西岸地区(5,655平方km)は三重県ほどの面積で241万人が住み、

種子島ほどの大きさのガザ地区(365平方km)には142万人が住んでいる。

超過密状態であることが窺われる。

旧約聖書の中のモーゼがエジプト王の迫害を逃れて、ヘブライ人を率い出エジプトを敢行したという話は多くの人が耳にしたことがあるだろう。

モーゼとその一行はシナイ山で十戒を授かったあと、現在のヨルダンを北上したと言われているが

ルートについて確かな記録はない。

ネボ山でモーゼは率いてきた民に「あれが約束の地だ」という言葉でパレスチナに向かうよう促し、

自身は山上から見守り亡くなったとされている。

この故事からわかるようにネボ山からは、パレスチナ高原にガスがかかることも多いが、

パレスチナの地やエルサレム、エリコなどを遠望することができる。

手早く仕事を片付けネボ山に行くこととする。

パレスチナ方面を望めるポイントに来ると二人は暫し沈黙である。

何を思うのであろうか。

(望郷にふける二人 手を拡げてるのがドライバー)

こんな風景をかって見たことがあるような気がする。

記憶を辿って過去にさかのぼる。

思い出した!

30年ほど前、返還前の香港に行ったとき国境沿いに中国を望んだことがある。

そのとき同じように郷愁にかられている人たちを目撃した。

我々の中国人ガイドは「ここはいい!風の匂いがちがう」といって懐かしんでいた。

現在も韓国の人が国境沿いに北朝鮮を望む姿がTVで放映されるのを観ることがある。

どんな民族にとっても故郷を想う気持ちは同じなのであろう。

故郷を追われたり失ったり、また引き裂かれたりの人たちを想う一日であった。

マダバの周辺にはキリスト教に関する史跡も多く観光地である。

ビザンチン時代(紀元後4~7世紀)にはマダバ市内にも数多くの教会が建てられ

内部にはモザイクが施されている、イスラム教が興隆する前の話である。

そのマダバの西10kmにモーゼ終焉の地と伝えられるネボ山がある。

マダバには現地の社員とドライバーとで行ったのだが、

この二人朝から日ごろと違ってテンションが高いようだ。

聞いてみると二人とも1960年代後半のパレスチナ難民だ。

もし仕事が早く終われば是非ともネボ山に行き故郷を偲びたいという。

ヨルダンにはパレスチナ人が多い。国民の7割を占めている。

政府の政策が難民受け入れに寛容なのが影響しているのであろう。

多くの地区に難民キャンプと呼ばれる地域が今もある。

パレスチナ人は全世界で1,009万人(2005年末 パレスチナ中央統計局)といわれている。

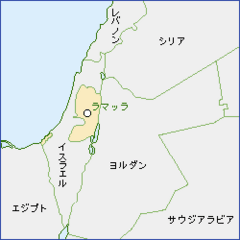

現在パレスチナ暫定自治区が設定されておりヨルダン川西岸地区とガザ地区に分かれる。

(薄黄色がパレスチナ暫定自治区

大きなほうが西岸地区 左の小さいほうはガザ地区)

西岸地区(5,655平方km)は三重県ほどの面積で241万人が住み、

種子島ほどの大きさのガザ地区(365平方km)には142万人が住んでいる。

超過密状態であることが窺われる。

旧約聖書の中のモーゼがエジプト王の迫害を逃れて、ヘブライ人を率い出エジプトを敢行したという話は多くの人が耳にしたことがあるだろう。

モーゼとその一行はシナイ山で十戒を授かったあと、現在のヨルダンを北上したと言われているが

ルートについて確かな記録はない。

ネボ山でモーゼは率いてきた民に「あれが約束の地だ」という言葉でパレスチナに向かうよう促し、

自身は山上から見守り亡くなったとされている。

この故事からわかるようにネボ山からは、パレスチナ高原にガスがかかることも多いが、

パレスチナの地やエルサレム、エリコなどを遠望することができる。

手早く仕事を片付けネボ山に行くこととする。

パレスチナ方面を望めるポイントに来ると二人は暫し沈黙である。

何を思うのであろうか。

(望郷にふける二人 手を拡げてるのがドライバー)

こんな風景をかって見たことがあるような気がする。

記憶を辿って過去にさかのぼる。

思い出した!

30年ほど前、返還前の香港に行ったとき国境沿いに中国を望んだことがある。

そのとき同じように郷愁にかられている人たちを目撃した。

我々の中国人ガイドは「ここはいい!風の匂いがちがう」といって懐かしんでいた。

現在も韓国の人が国境沿いに北朝鮮を望む姿がTVで放映されるのを観ることがある。

どんな民族にとっても故郷を想う気持ちは同じなのであろう。

故郷を追われたり失ったり、また引き裂かれたりの人たちを想う一日であった。