国吉城での学習会の後、せっかくなので後瀬山城に行くことにしました。後瀬山城とは、国吉城の学習会でいつも話題になるところの、若狭国の守護である武田氏の城です。

国吉城と後瀬山城の位置

後瀬山城は国吉城に比べ、より西の方にありました。その西は高浜、丹後地方へと続いています。南は滋賀県から京都につながっています。

後瀬山城は、武田氏の拠点の城ですが、歴代の武将について紹介します。

ネットに「史跡 後瀬山城跡保存活用計画書」が小浜市よりアップされていましたので、それを参照しました。

一色氏

貞治5年(1366)、一色範光(のりみつ)が守護になりました。一色氏と言えば名門ですが、愛知県西尾市の旧一色町がもともとの根拠地だったようです。愛知県と少しつながりがあります。

その一色氏も永享12年(1440)一色義貫(よしつら)が大和に出陣していたとき、安芸国分郡守護武田信栄(のぶひで)に殺害されてしまいました。

武田氏

武田氏は、このころ甲斐国と安芸国(現広島県)に分かれていました。武田信栄は安芸国の3つの郡を支配する守護でした。そして、武田信栄はなんと将軍足利義教(よしのり)の命令で一色義貫殺害を実行したのだそうです。一色氏を武田氏が殺害したことで、安芸国の武田氏は若狭国の守護にもなりました。こうして武田氏は若狭国にやってきたわけです。

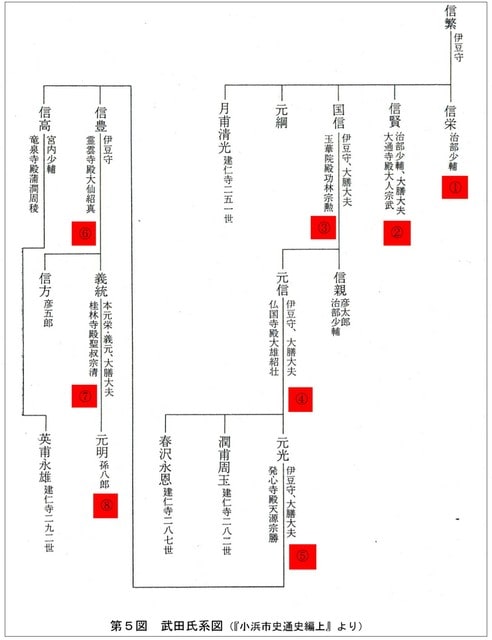

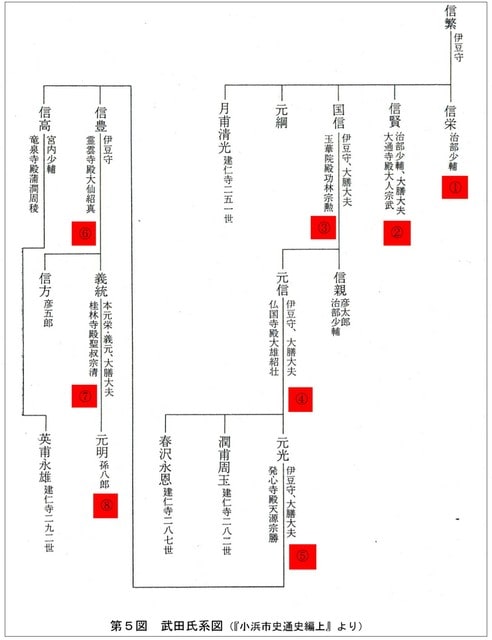

若狭武田家系譜(小浜市「史跡 後瀬山城跡保存活用計画書」より)

上の図のように武田信栄から元明まで8代にわたって若狭武田氏は続きます。ただし、拠点は信栄から4代目元信までは西津の守護所というところだったようです。後瀬山に入ったのは、大永2年(1522)元光から後のことです。

大永7年(1527)に丹波勢と京都桂川の合戦がありましたが、武田氏は大敗北を喫し、このことが影響し、若狭武田氏の衰退を決定づけたそうです。このあと信豊、義統(よしむね)、元明と続きますが、家臣である粟屋氏(国吉城城主)や逸見氏(高浜城城主)の反乱、武田信豊、武田義統親子の争いなどがあって徐々に力を弱め、ついに永禄11年(1568)朝倉氏によって守護武田元明が越前に連れ去られるという事態になってしまいました。

天正元年(1573)、その朝倉氏も織田信長によって滅ぼされてしまいます。若狭は信長の家臣丹羽長秀が治めます。武田元明は守護としての威光はなく、高浜逸見氏の旧領の内3千石を与えられ、辛うじてその名望を保ったそうです。天正10年(1582)本能寺の変が起こると、元明は明智光秀に味方しました。しかし、光秀が豊臣秀吉に敗れると武田元明も同年7月殺されてしまいました。

丹羽氏、浅野氏、木下氏、京極氏

その後、若狭国は丹羽長秀、浅野長吉(ながよし)、木下勝俊らが治めました。関ケ原の戦いの後は、京極高次が戦いの功績で若狭を治めました。高次ははじめ後瀬山城に入りましたが、後に小浜城を築城し、城下町の整備をしたということです。

酒井氏

江戸時代は、寛永11年(1634)に酒井忠勝が小浜城に入り、若狭を支配しました。そのまま酒井氏が藩主として明治維新に至ります。

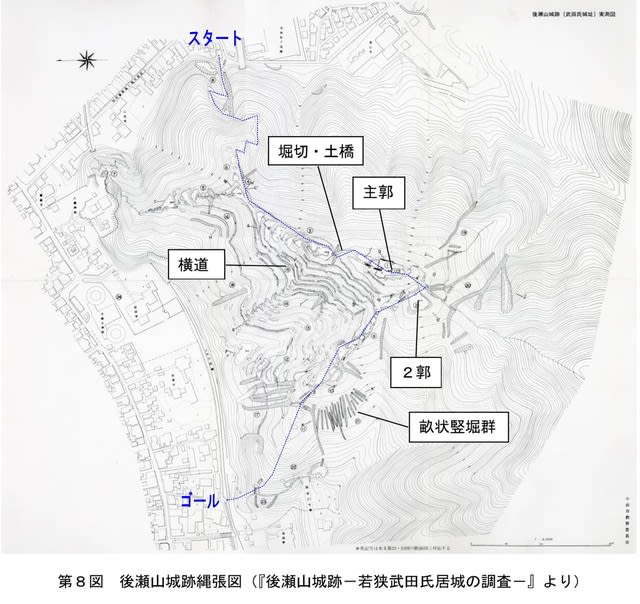

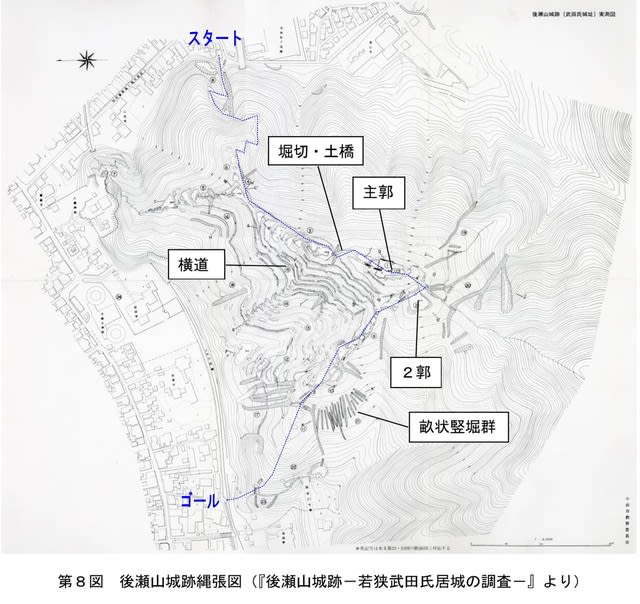

後瀬山城概要図(小浜市「史跡 後瀬山城跡保存活用計画書」より) 青い線は登城ルートです。

後瀬山城 つづく

国吉城と後瀬山城の位置

後瀬山城は国吉城に比べ、より西の方にありました。その西は高浜、丹後地方へと続いています。南は滋賀県から京都につながっています。

後瀬山城は、武田氏の拠点の城ですが、歴代の武将について紹介します。

ネットに「史跡 後瀬山城跡保存活用計画書」が小浜市よりアップされていましたので、それを参照しました。

一色氏

貞治5年(1366)、一色範光(のりみつ)が守護になりました。一色氏と言えば名門ですが、愛知県西尾市の旧一色町がもともとの根拠地だったようです。愛知県と少しつながりがあります。

その一色氏も永享12年(1440)一色義貫(よしつら)が大和に出陣していたとき、安芸国分郡守護武田信栄(のぶひで)に殺害されてしまいました。

武田氏

武田氏は、このころ甲斐国と安芸国(現広島県)に分かれていました。武田信栄は安芸国の3つの郡を支配する守護でした。そして、武田信栄はなんと将軍足利義教(よしのり)の命令で一色義貫殺害を実行したのだそうです。一色氏を武田氏が殺害したことで、安芸国の武田氏は若狭国の守護にもなりました。こうして武田氏は若狭国にやってきたわけです。

若狭武田家系譜(小浜市「史跡 後瀬山城跡保存活用計画書」より)

上の図のように武田信栄から元明まで8代にわたって若狭武田氏は続きます。ただし、拠点は信栄から4代目元信までは西津の守護所というところだったようです。後瀬山に入ったのは、大永2年(1522)元光から後のことです。

大永7年(1527)に丹波勢と京都桂川の合戦がありましたが、武田氏は大敗北を喫し、このことが影響し、若狭武田氏の衰退を決定づけたそうです。このあと信豊、義統(よしむね)、元明と続きますが、家臣である粟屋氏(国吉城城主)や逸見氏(高浜城城主)の反乱、武田信豊、武田義統親子の争いなどがあって徐々に力を弱め、ついに永禄11年(1568)朝倉氏によって守護武田元明が越前に連れ去られるという事態になってしまいました。

天正元年(1573)、その朝倉氏も織田信長によって滅ぼされてしまいます。若狭は信長の家臣丹羽長秀が治めます。武田元明は守護としての威光はなく、高浜逸見氏の旧領の内3千石を与えられ、辛うじてその名望を保ったそうです。天正10年(1582)本能寺の変が起こると、元明は明智光秀に味方しました。しかし、光秀が豊臣秀吉に敗れると武田元明も同年7月殺されてしまいました。

丹羽氏、浅野氏、木下氏、京極氏

その後、若狭国は丹羽長秀、浅野長吉(ながよし)、木下勝俊らが治めました。関ケ原の戦いの後は、京極高次が戦いの功績で若狭を治めました。高次ははじめ後瀬山城に入りましたが、後に小浜城を築城し、城下町の整備をしたということです。

酒井氏

江戸時代は、寛永11年(1634)に酒井忠勝が小浜城に入り、若狭を支配しました。そのまま酒井氏が藩主として明治維新に至ります。

後瀬山城概要図(小浜市「史跡 後瀬山城跡保存活用計画書」より) 青い線は登城ルートです。

後瀬山城 つづく

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます