正太寺墓地から見る浜名湖(この墓地の裏が宇津山城です)

だんだん暖かくなってきました。春はすぐそこです。城めぐりも寒さから解放されます。

さて、今回は愛知県をとびだし、静岡県に行きました。と言っても静岡県の湖西市です。浜名湖の西の町という意味でしょうか。そこに、宇津山城という城がありました。宇津山城は、浜名湖の西の「正太寺鼻」という浜名湖に突き出た半島のような場所に築かれました。元々この地には、正太寺という立派なお寺があり、お城はその裏山に造られたようです。

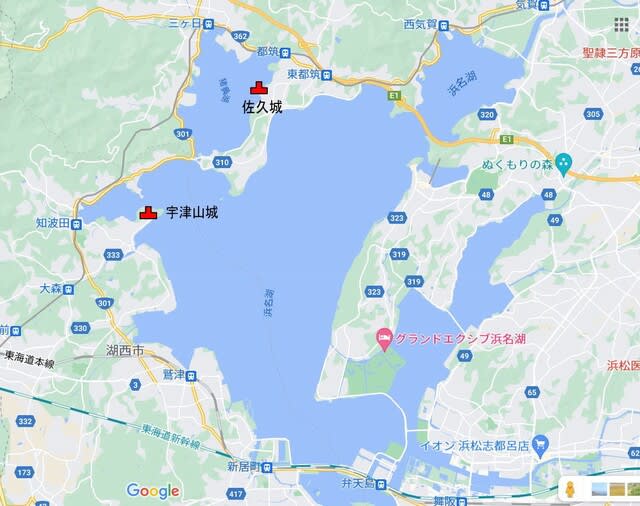

宇津山城の位置

連歌師の宗長が訪れた

宇津山城は、駿河、遠江を領する今川家と東三河の豪族戸田氏、牧野氏らとの争いの中で築かれました。大永4年(1524)今川家の家臣長池六郎左衛門親能(ちかよし)によって築かれました。

この頃、連歌師である宗長が宇津山城を訪ねているそうです。大永7年(1527)のことです。宇津山城について、以下のように記しています。

「此鵜津山の館といふは、尾張三河信濃の堺、ややもすれば競望(※)する族ありて、番衆日夜無油断城なり。東南北濱名の海めぐりて、山のあひあひせき入、堀いれたる水のごとく、城のきしをめぐる。大小舟岸につながせ、東むかひは、堀江の城、北は濱名城、刑部城、いな佐山、細江、舟の往来自由なり。西一方山つづきにて、敵のおもひかかるべき所もなし。此一両年を、長池九郎左衛門尉親能承、普請過半。本城の岸谷の底まで竪にほりつづけ、あしを留ゞむべきやうもなし。三ヵ国の敵のさかひ、昼夜の太鼓夜番の聲無寸暇きこゆ。」(「群書類従」新校第14巻「宗長手記」より)

※競望(けいぼう) 我がちに争い望むこと。

宇津山城は、尾張、三河、信濃の3国の堺にあって、我がちにとこの城を望むものがあり、日々の見張りに気が抜けない城である。城の東、南、北は浜名湖の水が堀のように巡っている。東側には堀江の城、北には濱名城、刑部城があり、いな佐山、細江からも舟が自由に行き来している。西の方の一方だけが山続きになっているが、敵にとって思いをかけるようなところはない。ここ2年間の間に長池九郎左衛門尉親能が城の建設を進めており、半ば完成している。城から竪堀が岸谷の底の方まで伸びていて、足の置き場もない。三ヵ国の堺の城であるため、昼も夜も見張りの太鼓の音が絶えず聞こえている。

この文章から、宇津山城が西側に守りの重点を置いていたことがうかがえます。

家康による改修

さて、永禄3年(1560)桶狭間の戦いで今川義元が討たれ、今川氏が衰退していくと、遠江は徳川家康が侵攻してきます。永禄11年(1568)宇津山城は、徳川家康家臣酒井忠次に攻められ落城します。その後、元亀3年武田軍が西上作戦で遠江に攻めてきます。このとき、特に西側の城は、家康によってかなり手を加えられたと思われます。天正9年頃に廃城になったと言われています。

参考文献:「日本城郭体系9」、「静岡の山城ベスト50を歩く」

宇津山城概要図(「静岡の山城ベスト50を歩く」より。現地案内にこれと全く同じ図が使用されていました)

宇津山城は、東側の浜名湖に面した部分と西側の部分の二つに分かれています。昔は、東側部分のみが宇津山城ということでしたが、上記宗長の記述と合わないということで、疑問視されてきたそうです。ところが昭和46年(1971)、正太寺の西側の高所「高山」に城郭遺構が確認され、城址と考えられるようになったそうです。(「日本城郭体系9」)

今が見ごろミツバツツジ

はじめに西側の城から登ることにしました。途中、ミツバツツジというそうですが、きれいな花が咲いていました。

山道のミツバツツジ