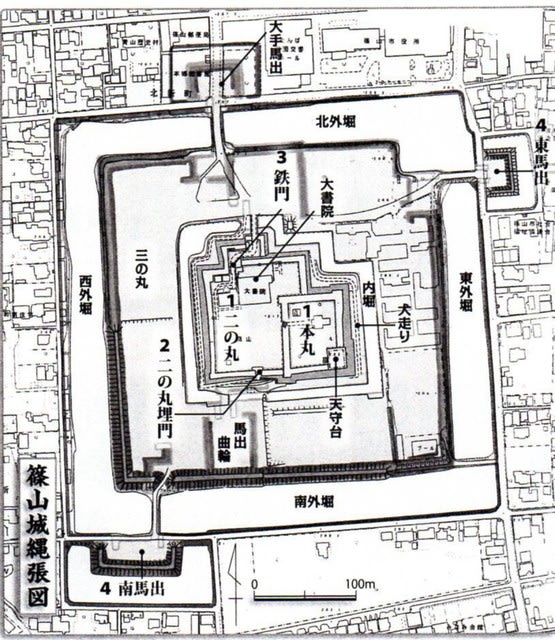

篠山城縄張り図

埋み門から外に出るるとき、ガイドさんが「ここを見てください」と石垣を指しました。石垣には、刻印がありました。

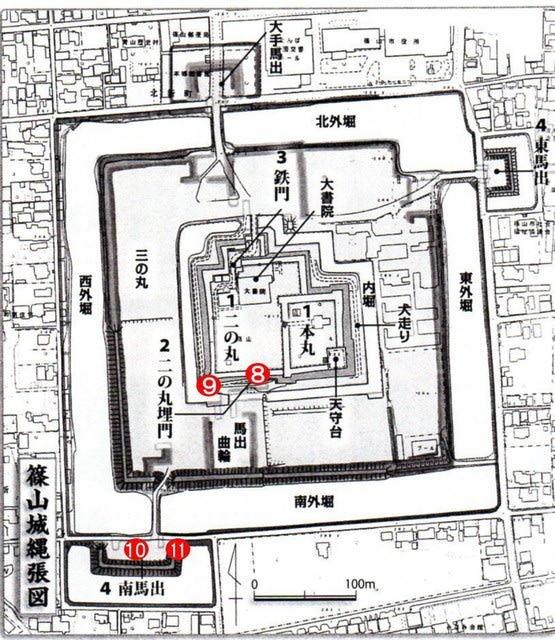

⑧三左之内の刻印

「三左之内」と書かれているそうです。三左とは、普請総奉行だった池田輝政のことで、この辺りの石垣が池田輝政の担当だったのではないかということでした。

埋み門から外に出ると、城の高石垣が実によく見渡せました。とても美しい石垣でした。

⑨立派な高石垣

そこから土橋を渡り、南馬出へと進みました。馬出は山城でよく見かけますが、山の地形の関係上、小さいものが多いです。また、名古屋城にも角馬出がありましたが、土塁ではなく石垣でできていました。今回は土塁でできた角馬出、しかも規模の大きいものでしたので、大変見ごたえがありました。

⑩土塁の南馬出案内

⑪馬出の内部

⑪馬出の東側部分

この後、城の西側にある武家屋敷跡を見学しました。一般の方が住んでいる住居ですが、城下町保存ということで昔ながらの家を守っていらっしゃいました。住民の方の協力があって町並み保存ができるということを実感しました。

篠山城 城の会旅行 おしまい